Wien in 50 Jahren: Keiner kommt wegen des Canaletto-Blicks

Vor 50 Jahren dachte man, wir würden mit der Jahrtausendwende mit Flug-Autos unterwegs sein. Dass die relevanteste Innovation das Internet sein würde, ließ sich nicht absehen. Und als es erfunden war, hätte wohl kaum jemand vorausgesehen, dass wir es massenhaft dazu benutzen, unsere Selfies zu posten oder Wutkommentare kundzutun.

Wie wird also das Leben im Wien des Jahres 2073 aussehen? Der KURIER hat sich mit dem Trendforscher Franz Kühmayer unterhalten. Er gibt überraschende Antworten.

KURIER: Ich wache im Jahr 2073 in Wien auf und schaue aus dem Fenster: Wie hat sich das Straßenbild verändert?

Franz Kühmayer: Wir haben viel zu naive Vorstellungen von der Zukunft, besonders bei einem Blick über mehrere Jahrzehnte nach vorne. Das Problem ist, dass wir von der Gegenwart linear hochrechnen und uns so ein Bild malen. Ich glaube aber, wenn wir 50 Jahre in die Zukunft schauen, werden wir die Stadt nicht mehr wiedererkennen. Und das ist gut so. Genauso wie wir in 50 Jahren unvorstellbar finden werden, was wir einmal für normal gehalten haben, wenn wir auf das Jahr 2023 zurückschauen. Dass wir beispielsweise den Autoverkehr als ein maßgebliches Kriterium von Stadtplanung angesehen haben, dass wir uns mit der Frage Energie erst beschäftigt haben, als der Hut schon gebrannt hat. Und noch eine ganze Reihe von solchen Dingen, die uns absurd vorkommen. So wie es uns heute absurd vorkommt, wenn wir uns Bilder aus Wien um die Jahrhundertwende anschauen. Bei einer Sache bin ich mir jedenfalls ganz sicher: Je präziser unsere Vision vom Jahr 2073 ist, umso sicherer ist, dass es so nicht sein wird. Dennoch müssen wir eine Vision haben. Aber diese muss sozusagen ein Korridor sein, eine Richtung, in die wir uns entwickeln wollen.

Die Stadt wächst, die Zwei-Millionen-Marke wird Wien voraussichtlich bereits 2028 knacken. Zusätzlicher Wohnraum muss her: Wachsen wir in der Zukunft also in die Breite, in die Höhe – oder beides?

Ich hoffe, dass wir nicht in die Fläche wachsen, sondern in die Verdichtung hinein. Genau das ist ja der Effizienzvorteil, den die Stadt bieten kann. Man will ja nicht Los Angeles werden, das ins Grenzenlose ausufert. Wenn man nicht mehr weiß, ob man in Wien ist oder nicht, verliert man jeden Standortvorteil.

Ist Wien bei der Wohnraumschaffung unterwegs in die richtige Richtung?

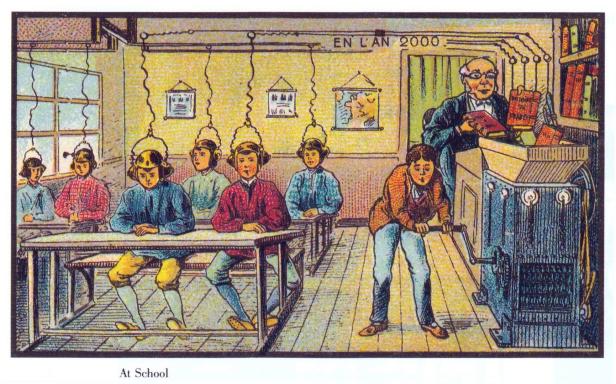

Bücher in den Häcksler werfen und das Wissen „downloaden“: Wissensvermittlung im Jahr 2000 – oder 2073?

Gerade bei der vorausschauenden Stadtentwicklung und Verkehrsplanung war Wien in vergangenen Jahren sehr smart. Etwa bei der Seestadt Aspern: Das ist ja eigentlich ein Musterbeispiel. Zu sagen, wir extrapolieren das Wachstum, wir wissen, dass wir ein großes Stadtentwicklungsgebiet brauchen werden, wir bauen schon einmal eine U-Bahn, bevor überhaupt die Notwendigkeit besteht. Das sind beispielhafte Dinge. Und man kann nur hoffen, dass das auch so weitergeht.

In den vergangenen Tagen hat Wien bei verschiedenen Rankings wieder den Status als lebenswerteste Stadt der Welt bekommen. Welche Maßnahmen müssen wir heute setzen, dass wir auch in 50 Jahren noch diesen Status haben?

Ich würde hier die Gegenfrage stellen: Wofür soll Wien stehen? Welche Rolle spielt Wien als Weltstadt? Denn Wien ist hauptsächlich wegen seiner Geschichte und kulturellen Vergangenheit bekannt und nicht für seine Errungenschaften der Gegenwart. Wenn ich also darüber nachdenke, ob Wien eine der spannendsten Städte der Welt ist, in welcher Zukunft entsteht, wird mir schnell klar werden, dass da mehr dazugehört als Lebensqualität. Da muss ich mich dann fragen: Sind hier die besten Universitäten? Ist hier ein Zentrum für Technologie oder Innovation? Ist Wien ein Zentrum für Politikentwicklung ? Ist es eine Drehscheibe des internationalen Handels? Wenn man sich solche Kriterien anschaut, wird es schon ein bisschen stiller. Und daher kann man schon sagen, aufbauend auf dieser tollen Lebensqualität, könnte Wien auch ein Upgrade seiner Vision vertragen. Es kann nicht immer nur Rückgriff auf die Ringstraßenpalais sein.

Mehr dazu: Lebenswerteste Stadt der Welt: Wien im Monocle-Ranking auf Platz 1

Sie sprechen die historische Architektur der Stadt an. Man sagt ja auch gern „Wien ist ein Museum“. Aber wie zukunftsorientiert ist das? Wie wird sich der Erhalt der alten Bausubstanz mit einer immer notwendiger werdenden Nachverdichtung ausgehen?

Ich glaube, wir müssen uns fragen, wie beides intelligent vermischt werden kann. Modernität muss ja kein Gegensatz zu einer langen und spannenden Geschichte sein. Im Gegenteil. Es kommen viele Touristen, weil sie etwa die Secession sehen wollen, die Werke der Künstler, die um die Jahrhundertwende groß waren. Zum damaligen Zeitpunkt waren das unerhörte Kunstwerke, Schocker, der Aufbruch in die Moderne. Und diesen Hunger nach Modernität, diesen Aufbruchswillen gilt es noch einmal zu befeuern.

Bei stadtplanerischen Debatten spielt beispielsweise immer wieder auch der Mitte des 18. Jh. gemalte Canaletto-Blick vom Oberen Belvedere aus eine Rolle. Müssen wir bei diesen Dingen mit Blick auf die Zukunft lernen, loszulassen und flexibler zu werden?

Wir müssen vor allem die Vorstellung loslassen, dass diese Fragen entscheidend sind. Drehen wir das einmal um: Sie sind Mitte, Ende 20, haben eine Top-Ausbildung auf einer der führenden Universitäten der Welt hinter sich, sind mobil, wollen die Welt gestalten, wollen bei einem erfolgreichen Unternehmen sein oder wollen ein Start-up gründen. Würden Sie nach Wien ziehen, wenn Sie nicht hier wohnen? Würden Sie sagen: Das ist der Ort, wo ich am besten die Zukunft gestalten kann?

Vermutlich nicht.

Es ist zumindest nicht so, dass man sagen würde „Ja, selbstverständlich will ich nach Wien!“ Alleine dieses Zögern ist ein Ausdruck dessen. Keiner wird sagen, er kommt wegen des Canaletto-Blicks. Man wird sagen, dass das für den Tourismus wichtig ist. Ja, das mag sein. Aber dann muss man halt auch sagen: das ist ein sehr eurozentrischer Blick. Ich glaube, wir müssen viel stärker in den pazifischen Raum schauen, weil dort Innovation entsteht und dort auch die Zentren vom politischen und wirtschaftlichen Einfluss der Zukunft sind. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Festhalten an Historizismus der richtige Ansatz ist. Vielmehr: Wir haben eine tolle Vergangenheit und das ist unser Sprungbrett für die Zukunft.

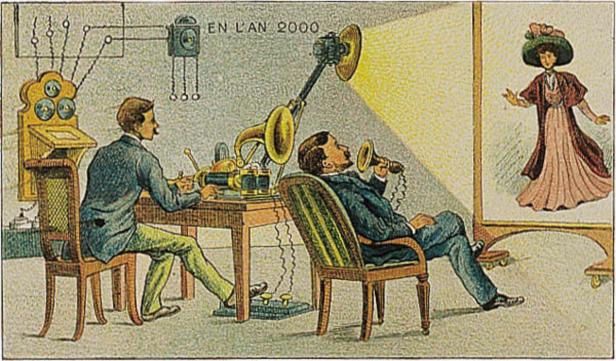

Wirkte zwar etwas komplexer, als es dann tatsächlich wurde, aber gar nicht so weit daneben: Videotelefonie

In den letzten paar Jahren hat ja die Bedeutung von Homeoffice zugenommen: Wie wird das unsere Wohnbedürfnisse noch beeinflussen?

Das Homeoffice hat uns im Wohnbereich gerade während der Pandemie stark herausgefordert. Die Trennung zwischen Arbeitsplatz und Wohnraum ist zunehmend verschwommen. Wie sich das in einem halben Jahrhundert entwickelt haben wird, ist kaum vorherzusagen. Aber die Idee, dass wir in 50 Jahren immer noch vor einem Monitor zu Hause sitzen und irgendetwas in Excel-Tabellen eintragen – das ist absurd. Projiziert man künstliche Intelligenz oder Virtual Reality auch nur vorsichtig in die Zukunft, wird klar, dass Wohnen und Arbeit ganz anders miteinander verschmelzen werden.

Und städtebaulich?

Denken Sie an die Gegend rund um den ehemaligen Südbahnhof. Dort sind jetzt Tausende Menschen in Büros. Und da hat sich logischerweise rundherum ein Ökosystem aufgebaut. Da gibt es Restaurants, Shoppingmöglichkeiten, Fitnesscenter. Wenn die Menschen aber nicht mehr an einen bestimmten Ort fahren müssen, um dort zu arbeiten, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf die Wohnung, sondern auch auf solche Ökosysteme, auf den Verkehr. Auch deswegen meinte ich, wir werden die Stadt der Zukunft nicht mehr wiedererkennen.

Bleiben wir beim Thema Arbeit: Es fehlen schon jetzt viele Fachkräfte, etwa in der Pflege. Bietet hier die KI eine Chance?

Bis 2040 gehen in Österreich mehr als 300.000 Menschen in Pension. Das ist ungefähr so viel, wie die Stadt Graz Einwohner hat. Und diejenigen, die arbeiten, wollen zunehmend flexiblere und kürzere Arbeitszeiten. Zählt man diese Dinge zusammen, hat man als Volkswirtschaft bald das Problem, dass sich Arbeitsmenge nicht mehr ausgeht. Dann hat man nur zwei Auswege: Die Arbeit intelligenter und effizienter zu gestalten und sich auch von veralteten Vorstellungen zu lösen. Und zweitens die Technologie. Wir werden den technologischen Einsatz in allen Gebieten unseres Lebens viel stärker brauchen, schon alleine, um unsere Lebensqualität aufrechtzuerhalten. Dass uns KI die Arbeitsplätze wegnimmt, ist nicht die Frage. Denn bevor die KI zuschlägt, sind schon alle in Pension, die jetzt Angst davor haben, dass ihnen die KI den Job wegnimmt. Das heißt wir brauchen unbedingt Technologie, überall wo uns Fachkräfte fehlen, auch in der Bildung, in Spitälern.

Das heißt, wir haben eigentlich Angst vor der falschen Sache?

Manche Sorgen, die damit einhergehen, sind ja durchaus berechtigt. Wir sprechen aber immer über die Angst vor der KI und viel zu wenig über die Potenziale.

Könnte auch das Pendeln in der Zukunft ganz anders aussehen? Werden wir z. B. mit dem Hyperloop nach Paris pendeln?

Aber was mache ich dort? Wenn ich nicht regelmäßig an einen Ort kommen muss, um dort zu arbeiten, warum sollte ich dann pendeln? Solange wir darauf keine schlüssige Antwort haben, wird es, denke ich, zunehmend an Bedeutung verlieren.

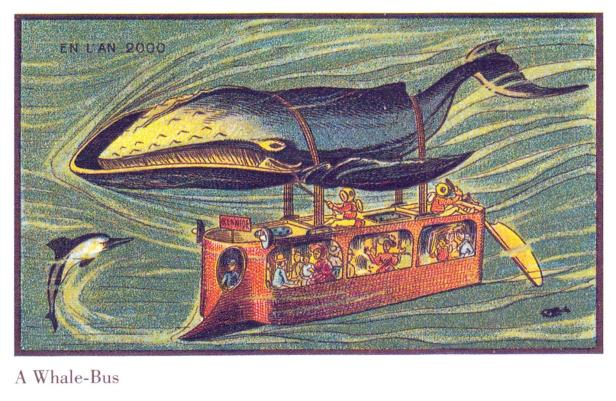

Auch so könnten die Öffis der Zukunft ausschauen: Mit dem Walbus energieeffizient durch den Donaukanal.

Und innerhalb Wiens?

Das Auto in der Form, wie wir es jetzt haben und nutzen, wird verschwinden, ganz besonders im urbanen Umfeld. Schon jetzt gibt es hier in Wirklichkeit ja nur wenig sinnvolle Anwendungsgebiete für das eigene Auto. Da ist Wien ohnehin gut positioniert, auch im Vergleich zu anderen Weltstädten – mit einem hervorragend ausgebauten öffentliches Verkehrsnetz, das noch dazu auch ökonomisch gut zugänglich für die Bevölkerung ist. Dessen Bedeutung wird noch massiv steigen. Nicht nur wegen Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten, sondern auch, weil immer mehr Menschen gerechtfertigterweise sagen: Es ist ein Unsinn, dass die neben den Wohnraum zweitgrößte Ausgabe im Leben eines Menschen für etwas ist, das ich ganz selten verwende. Die meiste Zeit, selbst wenn ich jeden Tag damit fahre, steht es einfach am Parkplatz. Das sage ich nicht, weil ich ein Autohasser bin, ganz im Gegenteil. Aber die Notwendigkeit fällt weg. In der Zukunft werden wir einen multimodalen Verkehr haben, mit Angeboten zwischen Hochgeschwindigkeitsöffis – was immer das dann sein wird – und sehr klein strukturierten Last-Mile-Optionen. Aber es wird nicht mehr das Auto sein und allein das wird das Straßenbild massiv verändern. Und gibt uns auch die Möglichkeit, die Natur ein Stück weit in die Stadt zu holen.

Es gibt ja Prognosen, dass Wien schon 2050 so heiß sein wird wie Skopje. Wie wird das unser Leben in der Stadt verändern?

Wir spüren es ja schon heute: Wir führen unser Gespräch Ende Juni und es hat draußen Temperaturen wie früher Ende August. Ich glaube, mit jedem Jahr, in dem der Klimawandel deutlicher spürbar wird, nimmt die Akzeptanz von Maßnahmen, die wir jetzt vielleicht noch als Beschränkung wahrnehmen, zu. Das heißt: Wo sich heute Leute beschweren, wenn ein Fahrstreifen weggenommen wird, damit ein Radweg gebaut und Bäume gepflanzt werden, sagen sie in ein paar Jahren: „Bitte raus mit den Autos, stellt mir sofort zehn Bäume vor die Tür, damit es abkühlt, damit wir mehr Grünflächen haben.“

Es gibt ein Zitat, das wahlweise Gustav Mahler, Karl Kraus oder Abraham Lincoln zugeschrieben wird: „Wenn die Welt untergeht, dann komm nach Wien, da passiert es erst zehn Jahre später.“ Stimmen Sie dem zu? Dreht sich die Welt in Wien wirklich langsamer?

Also objektiv: Ja. Es stellt sich aber auch die Frage, ob das ein Problem ist. Es macht schon Sinn, gerade bei Dingen wie Stadtentwicklung, die eine lange Spur nach sich ziehen, nicht jeder wirren Idee sofort nachzulaufen – solange man nicht grundsätzlich den Zukunftsfokus verliert. Wenn der Unterschied immer nur zehn Jahre beträgt, dann ist es okay. Wenn aus den zehn Jahren 20, 30, 40 oder noch mehr werden, dann muss man sich Sorgen machen.

Und was Stadtbewohner mit klassischem Wiener Gemüt beschäftigt: Gibt es mit Blick in die Zukunft Grund zum Raunzen oder eher nicht?

Dem möchte ich mit einem Zitat antworten: „Die Deutschen sagen, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Und die Österreicher sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst.“ Das trifft’s eigentlich ganz gut. Es wird hoffentlich immer etwas zum Raunzen geben. Denn in der dem Raunzen innehaftenden Kritik steckt ja auch der Wunsch, etwas zu verändern und zu verbessern. Insofern: Wenn wir Wiener einmal aufgehört haben zu raunzen, dann ist es zu spät.

Kommentare