Trockenheit: Patient „Untere Lobau“ braucht eine Infusion

Wasserflächen verschwinden im Nationalpark der Unteren Lobau.

20 Groschen zahlte man vor 96 Jahren bei einem Lobau-Besuch, erzählt Dokumentar-Filmer Manfred Christ. Warum er das weiß? „Mein Urgroßvater starb an einem Herzinfarkt, beim Kartenverkauf“. Kaum jemand ist mit der Unteren Lobau so verbunden wie Christ. Er betreibt die Website Lobaumuseum.wien.

Gemeinsam mit Forschern fordert er: Die „Lobau soll leben“. So nennt sich auch die Gruppe, die aus tiefer Überzeugung für die Rettung der Lobau eintritt, denn sie trocknet aus. Bei einem Symposium im April haben Wissenschafter der Boku, des Naturschutzbundes und des Naturhistorischen Museums die Entwicklung beleuchtet. Selbst Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), Befürworter des Lobau-Tunnels, konnten sie laut eigener Angabe überzeugen, eine Experten-Runde dieses Jahr zum Thema einzuläuten.

Visite

Beim Lokalaugenschein wird die Misere offensichtlich. Bei der Mühlleitner Furt etwa: „Hier konnte ich früher fünf Meter tief tauchen“, sagt Christ. Heute findet man eine Lacke mit Seerosenteppich, Risse im Boden.

Wie bei Ebbe ist der Wassergrund sichtbar. Zwei der Forscher finden Teichmuscheln: Heimische und chinesische, die über Ballastwasser der Frachtschiffe aus dem Schwarzen Meer kommen.

Im Schlamm sind Wildschwein-Spuren zu sehen. „Sie suchen nach Nahrung graben Muscheln, Schnecken, Fische und auch junge Schildkröten aus“, erklärt Zoologe Helmut Sattmann. Durch den niedrigen Wasserpegel haben sie ein leichteres Spiel. Das ist vor allem für die geschützte Sumpfschildkröte problematisch.

Befund

„In 40 Jahren wird hier gar kein Wasser mehr sein“, sagt Thomas Hein, Hydrologie-Institutsleiter der Boku. Die Auenlandschaft werde zur Steppenlandschaft.

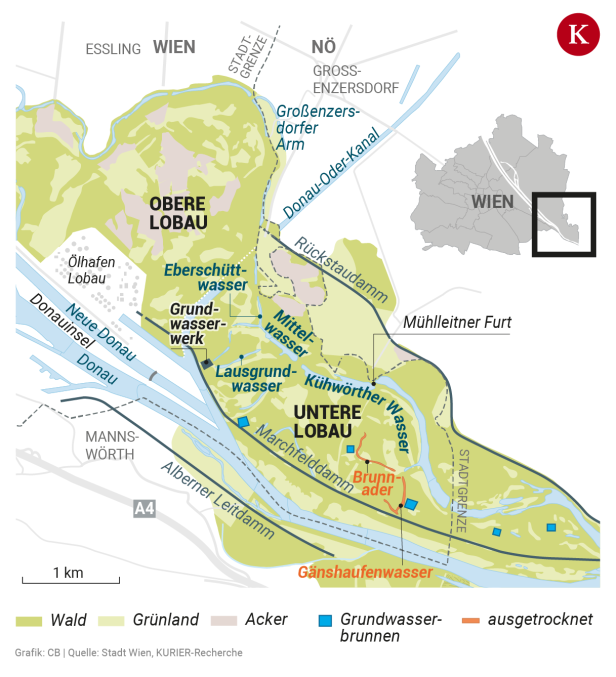

Nur das Naturjuwel Kühwörther Wasser werde bleiben. Hein warnt, dass die Verlandung „mit Sommer wie diesen und Wetter-Extremen“ noch schneller zur Austrocknung führen könnte. Gefährdet seien die Unteren-Lobau-Gewässer wie das Lausgrundwasser oder das Eberschüttwasser.

Die Seitengewässer waren früher Teil des gesamten Gewässerzuges (Großenzersdorfer Arm). „Es sind Reste der früheren Donauseitenarme“, sagt er, „noch bevor die Donau ab 1870 reguliert wurde“. Jetzt fehle es an Dynamik, wegen fehlender Wasserzufuhr. Das heißt: Das Wasser wächst nach oben, aufgrund von „Feinsedimentanlagerungen“. „Eine Wasser-Infusion könnte helfen“, sagt er.

Während man noch dieses Jahr eine fünf Millionen teure Infusion, also Wasserzufuhr (1.500 Liter pro Sekunde), in die Panozza-Lacke in der Oberen Lobau wegen Trockenheit plant, bleibt die Untere Lobau unbehandelt.

Nebenwirkung

Aber warum bekommt der Patient keine Infusion? Der Grund sind das Grundwasser und die Grundwasserbrunnen in der Lobau. Jede Art von Wassereinleitung aus der Donau/ Neuen Donau könnte die Brunnen des Grundwasserwerks Lobau und damit die Wasserversorgung Wiens gefährden.

Schon 1969 wurde jedoch gegen die Brunnen (siehe Grafik) protestiert. „Wegen der Brunnen wurde das Gänshaufenwasser zugeschüttet, man befürchtete eine Verschmutzung, daraufhin trocknete auch die Brunnader aus“, sagt Christ und zeigt Fotos der Vergangenheit. Die Brunnen sind aber wasserrechtlich geschützt. 70 Quellen und 30 Brunnen gibt es.

Die Brunnen braucht man, neben den Hochquellleitungen, für den Notfall und Hitzephasen, heißt es aus dem zuständigen Magistrat. Die Brunnen der Lobau werden für die Bezirke 2,3,11,20,21 und 22 genützt.

Rezept

Dennoch findet Hein den Platz für die Brunnen nicht ideal: „Wenn ich es Nationalpark-konform gestalte, dann würde ich hier weniger Trinkwasser produzieren“, meint er. Die Brunnen entziehen der Umgebung das Wasser.

Durch die Alpen sei man in der Stadt ohnehin mit Trinkwasser versorgt. Für die Heilung der Unteren Lobau reiche kurzfristig die Entfernung des Holzbalkendamms beim Großenzersdorfer Arm. Für eine langfristige Therapie gegen Trockenheit empfehle er eine Wasserzufuhr mit einer Wehr aus der Donau. Man hofft auf baldige Genesung.

Kommentare