Miloradović: "Natürlich kann man Männer für die Pflege begeistern"

„Traurig kann man nicht kämpfen“, sagt Marko Miloradović, seit heuer Geschäftsführer des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds (waff). Und tatsächlich strahlt er immer Optimismus aus, wenn man ihn trifft. Dabei ist seine Aufgabe nicht einfach. Der waff ist das „arbeitsmarktpolitische Werkzeug der Stadt Wien“, wie Miloradović selbst sagt.

Konkret geht es darum, Wienerinnen und Wiener beim Fortkommen im Beruf zu unterstützen, mit Weiterbildungen, Förderungen, Beratung. Das Ziel ist klar: Die Beschäftigung in Wien soll steigen, die Fachkräfte von morgen ausgebildet und Arbeitslosigkeit verhindert werden.

Ein Gespräch darüber, warum Migration eine Chance für die Stadt ist, warum er sich vor der KI nicht fürchtet und wie man Männer für die Pflege begeistert.

Im Jahr 1995, also vor genau 30 Jahren, wurde der waff auf Initiative der Interessenvertretungen der Arbeitnehmer gegründet, angesiedelt ist er im Wirtschaftsressort der Stadt Wien, das auch den größten Teil der Finanzierung übernimmt. Seit dem Start wurden 700.000 Wienerinnen und Wiener betreut, insgesamt wurden 1,4 Milliarden Euro investiert.

Mundpropaganda

Wer zum waff kommt? „Alle“, ist die kurze Antwort. Also quer durch alle Schichten. „Wir leben ganz klar von Mundpropaganda“, erklärt Miloradović. Erst kürzlich hätte er eine Dame aus Afghanistan getroffen, die einen Informationssender aufbauen will. „Sie hat erzählt, dass viele Menschen aus der Community motiviert sind, sich mit dem waff beruflich weiterzuentwickeln.

Immer wieder streut der 38-Jährige im Gespräch Erzählungen über die Kundinnen und Kunden ein – nie gezwungen, die Anekdoten kommen natürlich, mit Empathie für die einzelnen Schicksale. Mit dieser Einstellung dürfte er nicht der Einzige beim waff sein. Bei einer Kundenzufriedenheitsanalyse, die im August 2024 veröffentlicht wurde, haben 70 Prozent der Befragten dem waff ein „Sehr gut“ ausgestellt, weitere 18 Prozent ein „Gut“.

Ein Fokus liegt auch darin, Menschen für Bereiche zu gewinnen, wo händeringend nach Arbeitskräften gesucht wird. So wie in der Pflege. Allein in diesem Bereich haben in den vergangenen fünf Jahren über 5.200 Wienerinnen und Wiener ihre Ausbildung über den waff begonnen. 55 Prozent der Ausbildungsbeginnerinnen und -beginner in Wien sind 2024 über den waff in die Pflege eingestiegen. Und ja, es sind auch Männer. Diese müsse man aber anders an den Beruf heranführen und zeigen, dass es dafür Profis braucht.

„Um für die Pflege zu werben, zeigen wir also nicht klassisch die alte Hand, die von einer jungen weiblichen Hand gehalten wird“, sagt Miloradović. „Wir zeigen reale Szenen, die Kompetenz und Expertise erfordern. Der klare, realistische Blick spricht dann durchaus alle Geschlechter an.“

Rollenbilder aufbrechen

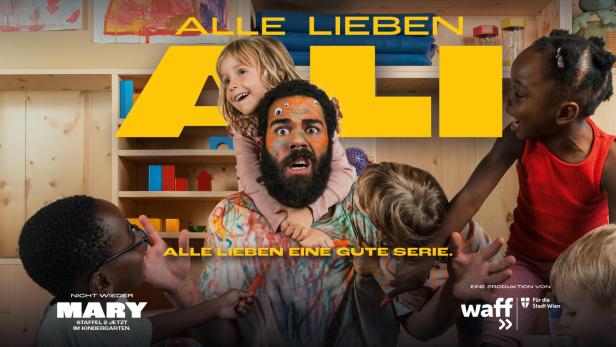

Generell versuche man beim waff, die Rollenbilder aufzubrechen. Erst im Jänner ist die Social-Media-Soap „Alle lieben Ali“ gestartet, wo in Kurzclips gezeigt wird, wie der 22-jährige Austrotürke Ali sich zwischen den Erwartungen seiner Familie und seinen eigenen Träumen hin- und hergerissen fühlt – und in der Elementarpädagogik Fuß fasst.

Dass solche Formate funktionieren, zeigte bereits die erste Staffel „Nicht wieder Mary“, die den Krankenpflegeberuf als zentrales Motiv hatte. Im Kampagnenzeitraum von September 2023 bis März 2024 haben sich 10.400 Personen beim waff für eine Pflegeausbildung interessiert. Ein Plus von fast 50 Prozent im Vergleich zu 2022.

Dass das Image der Pflege, die lange Zeit wegen schlechter Bezahlung und herausfordernden Arbeitsbedingungen, keinen guten Ruf hatte, nun langsam besser wird, will Miloradović aber nicht auf die eigenen Bemühungen zurückführen. „Hier passiert ganz viel auf Arbeitgeberseite. Da hat auch die Coronazeit viel dazu beigetragen, es ist also auch Gutes daraus hervorgegangen.“ Wertschätzung für andere liegt aber nicht nur an seinem Naturell, sondern wohl auch daran, dass im Vorstand des waff alle großen Player des Arbeitsmarkts sitzen – darunter Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereingung und AMS. Da funktioniert die Zusammenarbeit? „Absolut. Wir haben ja alle dieselben Probleme.“

Chancenreiche Zukunft

In die Zukunft blickt der studierte Jurist, der Österreich und Wien im Speziellen nach wie vor als „Insel der Seligen“ bezeichnet, trotz anhaltender Krisen optimistisch. „Wir müssen unsere Stärken stärken und weiter in die Menschen investieren. Es wird kein Erdölvorkommen im Marchfeld auftauchen, also müssen wir in die Ressource investieren, die wir haben und das sind eben Fachkräfte.“ Aufqualifizierung sei der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft und dabei sei insbesondere auch die Migration eine Chance. „Im Gegensatz zu Kärnten werden wir im Jahr 2050 sehr viel mehr erwerbsfähige Menschen in Wien haben.“

Dabei verweist Miloradović auf eine Simulation des Wirtschaftsinstituts Wifo. Diese besagt, dass Investitionen in Qualifizierung sich positiv auf das durchschnittliche Wirtschaftswachstum auswirke. Werden etwa rund 40.000 Personen auf einen Lehrabschluss hochqualifiziert, so steigt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach sechs Jahren um 0,1 Prozent. Passiert das nicht, sinkt das BIP um 0,5 Prozent.

Apropos Zukunft: Vor der Künstlichen Intelligenz fürchtet sich Miloradović auch aus Arbeitsmarktsicht nicht: „Fachleute diskutieren die Frage, ob die KI denkt oder sie fantasiert. Die meisten, die Sie derzeit nutzen, werden zu dem Schluss kommen, dass sie fantasiert. Es wird also in Zukunft Menschen brauchen, die die KI in geregelte Bahnen lenken.“

Kommentare