Tabuthema Abtreibung: "Ich habe es bis heute niemandem erzählt"

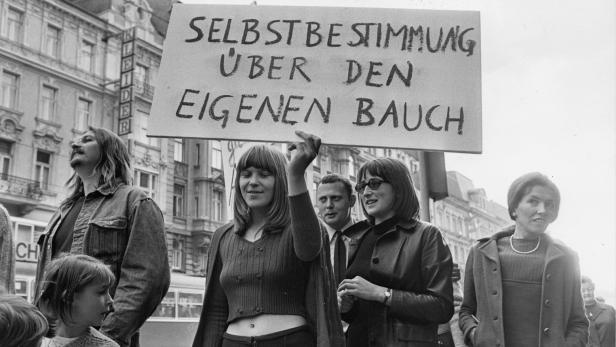

Frauen demonstrierten für Selbstbestimmung (Archivbild)

Der Eingang ist unscheinbar. Nur das kleine Schild an der Fassade verrät, was sich dahinter verbirgt: eine Klinik für Schwangerschaftsabbrüche. Und dennoch finden radikale Abtreibungsgegner fast jeden Tag den Weg zu pro:woman in die Wiener Innenstadt, um Frauen von ihrer Entscheidung abzubringen. Sie verteilen Broschüren, beten den Rosenkranz und flüstern so manch einer Sätze wie „Mach dich nicht zur Mörderin!“ ins Ohr, erzählt Geschäftsführerin Elke Graf. „Das ist unerträglich. Die Frauen fühlen sich eingeschüchtert, aber wir können nichts dagegen tun.“ Die wiederholte Forderung nach einer Schutzzone blieb bisher ungehört.

Seit der Entwurf einer Urteilsbegründung des US-amerikanischen Supreme Court geleakt wurde, ist das Thema wieder in den Fokus gerückt. Demnach hätten Frauen in den USA künftig kein grundsätzliches Recht auf Abtreibung mehr. Die konservativen Kräfte hoffen, damit Abtreibungen aus der Welt zu schaffen. Laut einer Untersuchung der WHO werden Schwangerschaftsabbrüche aber lediglich in die Illegalität gedrängt. Und damit gefährlicher für Frauen.

Die Wienerin Lisa Müller hat sich vor 18 Jahren für eine Abtreibung entschieden. Müller heißt in Wirklichkeit anders, ihren echten Namen will sie nicht in der Zeitung lesen. Sie wurde trotz Verhütung schwanger. „Ich habe damals an einer Essstörung gelitten und war psychisch sehr instabil. Mir war sofort klar, dass ich das Kind nicht möchte.“ Wäre ein Abbruch hierzulande nicht möglich gewesen, hätte sie nach illegalen Wegen gesucht oder wäre ins Ausland gefahren. Das Kind zu bekommen, wäre keine Option gewesen.

Demonstrationen für das Recht auf Abtreibung in Washington D.C.

Neuer Konservatismus?

Machten viele Länder vor allem in den 70er-Jahren den Weg für legale Abtreibungen frei, bemerkt man seit einigen Jahren einen Gegentrend – nicht nur in den USA. So hat Polen diese vor gut einem Jahr de facto verboten. Erlaubt sind Abbrüche lediglich nach Vergewaltigung, Inzest oder wenn das Leben der Mutter bedroht ist. „Die Folge werden tote Frauen sein, weil sie zur Stricknadel greifen, Gift trinken oder von der Leiter springen, wie bei uns vor der Legalisierung“, meint Elke Graf von pro:woman. Bereits jetzt werden in Polen immer wieder Fälle von Frauen publik, die sterben, weil sich Ärzte weigern, problematische Schwangerschaft abzubrechen. Ein weiteres Beispiel ist Ungarn, wo es immer wieder Versuche gibt, Frauen Abtreibungen zu erschweren, auch wenn diese nach wie vor erlaubt sind.

Die Folgen sind auch in Österreich spürbar. „Seit dem Verbot kommen viele Polinnen zu uns. Sie müssen eine weite Reise auf sich nehmen, hinzu kommt die Finanzierung“, erzählt pro:woman-Geschäftsführerin Graf. Und auch immer mehr Ungarinnen würden den Weg in ihre Klinik finden, „weil der gesellschaftliche Druck wächst und Ärzte zunehmend die Abtreibung verweigern“.

In Österreich sind Abtreibungen seit 1975 straffrei, wenn sie nach ärztlicher Beratung innerhalb der ersten drei Monate erfolgen. An der sogenannten Fristenlösung gibt es immer wieder Kritik. So sei der Schwangerschaftsabbruch straffrei, aber nicht legal. Elke Graf von pro:woman widerspricht: „Der Gesetzestext ist klar formuliert. Es ist kein Graubereich. Allerdings ist es nicht in Ordnung, dass es im Strafgesetzbuch geregelt ist. Das ist bei keiner anderen medizinischen Behandlung so.“

Während Befürworter mit dem Recht auf Selbstbestimmung argumentieren, begründen Gegner ihre Position mit dem Recht auf Leben. „Wir sollten lernen, auch die Perspektive des ungeborenen Menschen zu berücksichtigen“, sagt Gudrun Kugler, Menschenrechtssprecherin des ÖVP-Parlamentsklubs. Sie fordert eine Evaluierung der Fristenlösung.

Fristenlösung: Seit 1975 sind Abtreibungen in Österreich innerhalb der ersten drei Monate straffrei. Die sogenannte Fristenlösung kam unter der SPÖ-Alleinregierung zustande – gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ.

Statistik: In Österreich gibt es keine offiziellen Zahlen, wie viele Abtreibungen pro Jahr durchgeführt werden. Schätzungen gehen von rund 30.000 aus. Diese Zahl ist allerdings alles andere als valide.

Kosten: Grund dafür ist, dass Abtreibungen Privatleistungen sind. Daher gibt es auch keine Meldepflicht

Ost-West-Gefälle

Geht es um Anlaufstellen, ist die Situation in Österreich sehr unterschiedlich. In Tirol und Vorarlberg gibt es jeweils nur einen Gynäkologen, der Abbrüche vornimmt. Ärzte können nicht dazu verpflichtet werden. Einer ist Joachim Wolf. In seiner Innsbrucker Praxis führt er jährlich 400 bis 500 Abtreibungen durch. Zwei Drittel davon medikamentös. Warum nicht mehr Ärzte im Westen Abbrüche vornehmen? „Es ist immer noch ein Tabu. Man hat Angst vor gesellschaftlichen Repressalien“, sagt er. Meist könne er innerhalb einer Woche einen Termin anbieten. Für Frauen in dieser Situation eine lange Zeit. Deshalb gibt es auch innerhalb Österreichs einen „Abtreibungstourismus“ von West nach Ost, wie es Graf von pro:woman nennt.

Diese Tabuisierung spüren auch Betroffene. „Ich wusste, dass ich es niemandem erzählen kann, weil ich verurteilt werde“, sagt Laura Müller. Ihr jetziger Partner ist der einzige, der davon weiß. Den Schritt bereut sie bis heute nicht. Mittlerweile ist sie Mutter zweier Kinder. „Obwohl fast alle Frauen eine völlig stabile Entscheidung treffen, haben sie das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen“, beobachtet Graf von pro:woman. Fast 50 Jahre nach der Gesetzesänderung in Österreich könne die Gesellschaft nach wie vor nicht offen damit umgehen.

Kommentare