Gesundheitsversorgung: Land der Spitäler, bettenreich

Wenn ein Landespolitiker ankündigt, drei Krankenhäuser tatsächlich schließen zu wollen, horcht die gesamte Branche auf. So etwas ist nämlich höchst ungewöhnlich, weil unpopulär. Aber notwendig, bewertet Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer den steirischen Reformweg: „Wir haben viel zu viele Spitäler in Österreich, vor allem zu viele kleine. Im Gegenzug haben wir viel zu wenige ambulante Versorgungszentren.“

Gut versorgt ist Österreich dagegen mit Krankenanstalten und damit Spitalsbetten, rund 65.000. Das sind etwa gleich viele wie schon 2007, regional gibt es aber große Unterschiede: Während in Kärnten, der Steiermark und in Oberösterreich reduziert wurde, haben andere Bundesländer zugelegt.

Kein Mangel an Häusern

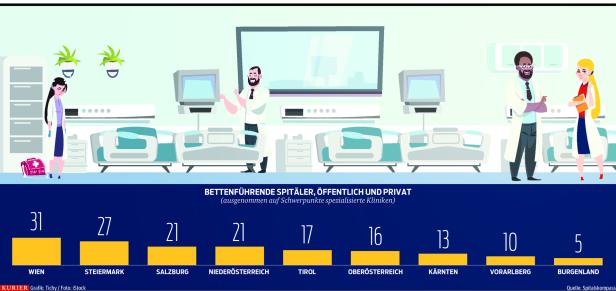

Höchste Zeit für Änderungen, mahnt Ökonom Pichlbauer. „Die Therapien sind schneller, besser geworden. Aber die Strukturen in den Spitälern sind immer noch wie vor 20 Jahren.“ Je nach Zählweise hat Österreich bis zu 280 Krankenanstalten: Zählt man nur jene für Allgemeinversorgung – private wie in öffentliche – werden 161 bettenführende Spitäler betrieben. Daneben existieren kleinere Kliniken mit Spezialaufgaben wie Stoffwechselstörungen oder Suchterkrankungen, die ebenfalls als Krankenhäuser gelten.

Es krankt an dem Zusammenspiel zwischen Spitälern und niedergelassenen Ärzten, diagnostiziert Pichlbauer. Zu viele Patienten, die auch anders versorgt werden könnten, würden in Spitälern behandelt dabei könnte ein Viertel aller Spitalstage reduziert werden. Laut einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) ließen sich durch diese Koordination und sogenannte integrierte Versorgung mindestens eine Milliarde Euro an Gesundheitsausgaben einsparen, wenn nicht gar das Dreifache.

Strategen wie Pichlbauer orientieren sich weniger an Fallzahlen oder Bettendichte, sondern an der möglichen Patientenanzahl. International bräuchten Spitäler ein Einzugsgebiet von mindestens 60.000 Menschen, um qualitativ hochstehende Versorgung liefern zu können. Doch einige österreichische Spitäler erreichen gerade einmal 15.000 Einwohner, was auch mit dem Föderalismus, also Landesgrenzen und -kompetenzen, zu tun hat. „Eigentlich müsste man jeden Standort schließen und dann neue Spitäler bauen“, resümiert Pichlbauer.

In diese Richtung gehen bisher nur die Steiermark und Wien. Drei steirische Standorte sollen, wie berichtet, geschlossen oder zumindest stark herunter gefahren werden, die LKH Rottenmann und Bad Aussee sowie das Diakonissenspital in Schladming (das aber die Unfallchirurgische Ambulanz weiterführt). Dafür entsteht in Stainach-Pürgg ein Neubau, der allerdings noch einer Verkehrslösung bedarf. Bis 2025 will das Land nur noch sieben statt fünfzehn LKH betreiben, statt dessen mehr Gesundheitszentren.

Schwerpunkt-Therapie

Das steirische Rezept hat allerdings Alleinstellungswert in der österreichischen Gesundheitsversorgung. Anderswo setzt die Politik auf unterschiedliche Schwerpunkte für die Spitäler, etwa in Tirol. In Niederösterreich hat die Landespolitik eine Standortgarantie für die bestehenden Häuser abgegeben: 27 Kliniken sind in der Spitalsholding zusammengefasst, wobei nicht alle Bettenstationen haben und sich auch Spezialeinheiten wie die Jugendpsychiatrie in Hinterbrühl darunter befinden.

Die Strategie dahinter: Grundversorgung muss für jedermann gut erreichbar sein, dazu werden in den einzelnen Spitälern Schwerpunkte gesetzt. Teilweise wurden Verwaltung und Primariate zusammengelegt.

Allerdings wurde auch munter neu gebaut, was zu einem Konflikt mit dem Bundesrechnungshof geführt hat: In Baden und Mödling entstanden neue Spitäler. Von einer Zusammenlegung wollte der Landtag trotz Therapieempfehlung des Rechnungshofes nichts wissen.

Kommentare