90.000 Österreicher dürfen keine Waffe besitzen

Nach der Scheidung lernte die Frau einen neuen Mann kennen. Damit konnte sich der Ex gar nicht arrangieren. „I daschieß di!“, kündigte er dem Nebenbuhler an. „Das Gewehr hab i eh schon geladen!“

Ein Jäger fühlte sich beim Hirschansitz am Hochstand von zwei Frauen gestört, die Preiselbeeren suchten. „Verschwindets!“, forderte er sie auf. „I schiaß enk umi!“

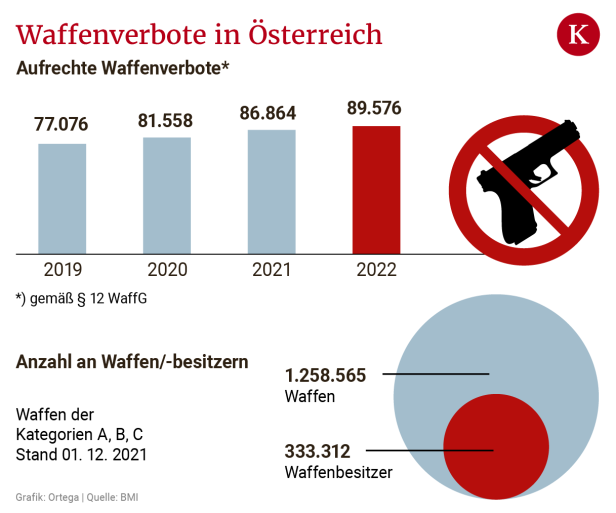

Der Ton wird in den vergangenen Jahren rauer. Nicht nur im Netz. Und das spiegelt sich auch in den ausgesprochenen Waffenverboten in Österreich wider. Auch die beiden Männer in den anfangs genannten Beispielen befinden sich darunter. Mit Stichtag 1. Dezember 2021 waren 89.576 Personen mit einem Waffenverbot belegt. Ein neuer Rekordwert.

Vermutete Gefahr

Die Gesetzesgrundlage lässt einen gewissen Spielraum. Ein Waffenverbot wird dann ausgesprochen, wenn die Person andere „gefährden könnte“. „Die Praxis zeigt, dass ein Waffenverbot bei Delikten wie Körperverletzung, Drohungen, Raub, Raufhandel oder Nötigungen ausgesprochen wird“, sagt der Wiener Rechtsanwalt Bernhard Hofer. „Also in erster Linie bei Delikten, die ein gewisses Gewaltpotenzial der Person offenbaren.“ Und dabei ist eine Verurteilung nicht unbedingt notwendig. Selbst bei einem Freispruch vor Gericht kann ein Verbot ausgesprochen werden.

Dass die Zahl der Waffenverbote steigt, habe aus Hofers Wahrnehmung auch mit der Corona-Pandemie zu tun: „Die häusliche Gewalt ist immens angestiegen, sodass Polizeibeamte bei einem Betretungs- oder Annäherungsverbot immer auch ein vorläufiges Waffenverbot mitaussprechen.“

Gefährdungsprognose

Grundsätzlich gilt ein Waffenverbot unbegrenzt. Doch es gibt die Möglichkeit, einen Antrag auf Aufhebung zu stellen. „Dann prüft die Behörde das zwischenzeitliche Verhalten und eine Gefährdungsprognose wird erstellt“, erklärt Hofer. Im Normalfall hat ein derartiger Antrag frühestens fünf Jahre nach Verhängung des Verbots Aussicht auf Erfolg.

Ein Waffenverbot kann weitreichende Folgen haben. Das weiß Hofer aus Praxisfällen: „Die Behörde hatte gegen einen Security ein Verbot ausgesprochen. An das konnte sich der Mann gar nicht mehr erinnern, weil er gar keine Waffen besitzt. Bei einem Arbeitseinsatz ist es zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem er in Notwehr Pfefferspray verwenden musste.“ Daraufhin wurde nicht nur ein Verwaltungsstrafverfahren gegen den Mann eingeleitet, er verlor auch seinen Job. Denn: Auch Pfefferspray gilt als Waffe.

Anders verhält es sich bei Polizisten. Bei ihnen wird zwar automatisch die Dienststelle verständigt – und mit großer Wahrscheinlichkeit ein Disziplinarverfahren eingeleitet – , in der Arbeit dürfen sie ihre Waffe allerdings trotzdem mit sich führen.

Für Jäger bedeutet ein Waffenverbot auch automatisch einen Entzug der Jagdkarte.

Das Verwaltungsgericht NÖ entschied erst kürzlich im Fall eines Waffennarren: Der Mann hatte ein ganzes Arsenal an Waffen in seinem Haus gebunkert. Einen Teil davon legal, doch bei Weitem nicht alles. Darunter befanden sich 230 Kilo Munition, Flak-Kartuschen, Handgranaten und ein Morgenstern. Eine Waffe war unter dem Tisch im Wohnzimmer versteckt. Und dann hatte er auch noch etliche NS-Devotionalien im Haus.

Von Fall zu Fall

Ein Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten bedingt. Doch mit dem gleichzeitig verhängten Waffenverbot wollte er sich nicht abfinden. „Den Morgenstern habe ich zum Zertrümmern von Möbeln“, erklärte er. Die Waffen habe er teils nicht angemeldet, weil es ihn „nicht gefreut“ habe. Es liege eine „nicht als rational einzustufende Leidenschaft zum Besitz von Waffen“ vor, urteilte das Gericht. Das Waffenverbot bleibt aufrecht.

Doch das ist nicht immer der Fall. Auch ein 1974 verurteilter Doppelmörder brachte den Antrag auf Aufhebung des Waffenverbots ein – und hatte Erfolg: Er hat mehrere Ausbildungen absolviert und seither einen tadellosen Lebenswandel.

Kommentare