Kritische Studie: Deutschförderklassen auf dem Prüfstand

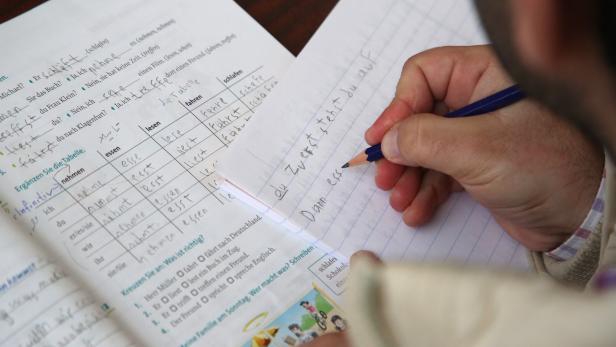

Deutschförderklasse an der Otto Glöckel Volksschule in Wiener Neustadt

Es war 2018, als die damaligen Regierungsmitglieder Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) die Schulbank an der Otto-Glöckel-Volksschule in Wiener Neustadt drückten. 90 Prozent Migrationsanteil machen sie zu einer sogenannten „Brennpunktschule“. Dort wurde das erste Modell für Deutschförderklassen eingeführt, nach diesem Vorbild sei es später österreichweit ausgerollt worden, erklärte Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) am Mittwoch bei einer Bilanz. Aber hat sich das Modell in der Praxis bewährt?

Eine vor wenigen Tagen bekannt gewordene Evaluierungsstudie im Auftrag des Bildungsministeriums lässt wie berichtet Zweifel daran aufkommen. „Luft nach oben“ sei immer da, aber nach vier Jahren zog man an der Otto-Glöckel-Volksschule eine positive Bilanz. Von den 184 Mädchen und Buben haben 89 Prozent ihre sprachlichen Wurzeln in der Türkei, in Syrien, Afghanistan und anderen Staaten.

Satzbau

Direktorin Ariane Schwarz gilt als Befürworterin des Fördermodells. Mit jenen Kindern, die bei der Sprachstandsfestellung (MIKA-D Test) nicht ausreichend abschnitten, arbeitet eine eigens dafür ausgebildete Lehrerin für 15 Stunden pro Woche intensiv an Wortschatz, Satzbau und Grammatik. In Musik, Werken oder Turnen verbleiben die Mädchen und Buben in ihren angestammten Klassen.

„Die Kinder in den Förderklassen machen einen deutlich schnelleren Fortschritt in der Sprache. Nach zwei Semestern konnten bei uns bisher alle in eine Förderklasse und später in den regulären Unterricht wechseln“, erklärt Schwarz. In allen Förderklassen in Wiener Neustadt (mit insgesamt 122 Kindern) lag die Aufstiegsquote im Vorjahr bei 56 Prozent.

Der Knackpunkt sei allerdings das Elternhaus. „Das Hauptproblem ist die Kommunikation zu Hause in ihrer Muttersprache. Wir verlieren die Kinder in den Ferien und müssen danach wieder intensiver arbeiten“, erklärt die Pädagogin. Die Corona-Pandemie hat das Problem noch einmal aufgezeigt. Die Kinder im Homeschooling hätten deutliche Deutsch-Defizite aufgewiesen.

Sprache als Sprungbrett

Mittlerweile würden fast alle „ihrer“ Kinder den Sprung in die Mittelschule oder das Gymnasium schaffen, sagt Schwarz. Es gibt auch Erfolgsgeschichten, bei denen die Direktorin ins Schwärmen gerät. Beispielsweise von einem Mädchen mit türkischen Wurzeln, das ohne ein Wort Deutsch zu können an der Schule anfing und heute im Gymnasium die Klassenbeste ist. „Die Eltern waren extrem dahinter, dass das Kind integriert wird und die Sprache und Kultur lernt“, erklärt die Direktorin. Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge gebe es aber auch. Stadtchef Klaus Schneeberger will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) deshalb ein 5-Punkte-Programm zur Weiterentwicklung der Förderklassen vorlegen.

Eines der größten Mankos ist laut Schwarz, dass die Förderklassen für alle vier Schulstufen zusammen abgehalten werden. Außerdem seien kleinere Gruppen mit maximal 10 bis 12 Kindern wünschenswert.

Die besagte Evaluierungsstudie ergab seitens der befragten Schulleitungen und Lehrkräfte allem voran den Wunsch nach mehr Flexibilität. Die Entscheidung über die Art der Deutschförderung solle bei der Schule liegen – auch, weil der Einstufungstest MIKA-D lediglich als mittelmäßig geeignet qualifiziert wurde. Grundlegend wurden integrative Fördermodelle sinnvoller gesehen als die Separierung der Kinder in Deutschförderklassen.

Koalitionskrach

Dass Polaschek die Studie erst nicht veröffentlichen wollte und dann die Ergebnisse anzweifelte, sorgte für einen Koalitionskrach. Die grüne Bildungssprecherin Sybille Hamann will auf die Umsetzung der Ergebnisse pochen, sagte sie gegenüber dem KURIER: „Wir werden wie geplant am Fahrplan festhalten. Nämlich, dass wir auf Basis des Regierungsprogramms und der Ergebnisse der Studie Maßnahmen zur Verbesserung verhandeln werden.“ Aus dem Ministerium hieß es, dass „aus aktueller Sicht keine weiteren Maßnahmen aus der Studie umgesetzt werden“.

Kommentare