Brief aus den letzten Tagen jüdischen Lebens in Eisenstadt

Bereits wenige Tage nach dem "Anschluss" Österreichs ans nationalsozialistische Deutschland im März 1938 begann im Burgenland die Ausweisung der jüdischen Bevölkerung.

Im Oktober 1938 hatten "die letzten Juden Eisenstadt verlassen", schreibt Johannes Reiss, bis vor kurzem Direktor des Österreichischen Jüdischen Museums in Eisenstadt, im Sammelband "Burgenland schreibt Geschichte".

➤ Lesen Sie mehr: Das Burgenland erinnert sich seiner jüdischen Geschichte

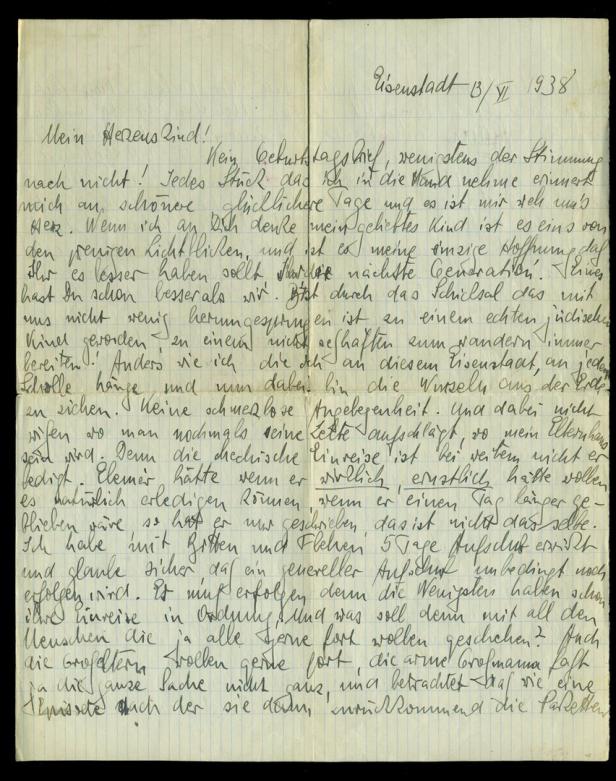

Eines der vermutlich letzten, bestimmt aber eines der eindringlichsten schriftlichen Zeugnisse späten jüdischen Lebens in der Freistadt hat der Autor Konstantin Schmidtbauer dem Vergessen entrissen: Einen Brief, den Hilde Schlesinger-Schiff, Nichte von Weinhändler und Landesmuseumsgründer Sándor Wolf, am 13. Juni 1938 aus Eisenstadt an ihre Tochter Elisabeth in Sopron schrieb.

Äußerer Anlass für den Brief ist der 20. Geburtstag der Tochter, die in Sopron als Kindergärtnerin arbeitet, während die Mutter in Eisenstadt ihren eigenen betagten Eltern bei der Vorbereitung der erzwungenen Ausreise beisteht.

Gestoßen ist Schmidtbauer auf die zwei auf der Vorder- und Rückseite eng beschriebenen Blätter aus einem Notizheft im Leo Baeck Institute (LBI) – New York / Berlin. Dort sind Nachlässe geflüchteter Jüdinnen und Juden aufbewahrt.

Um die Dokumente einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat das LBI das Projekt "Stolpertexte" initiiert. In Anlehnung an die mittlerweile weltweit zu Zehntausenden auf Wegen und Straßen verlegten Stolpersteine, die an vertriebene und ermordete Menschen erinnern, sollen Stolpertexte "über jüdische Schicksale, die im Archiv des Leo Baeck Instituts dokumentiert sind", informieren, erläutert LBI-Direktor David Brown.

Stolpertexte sind Texte deutsch-sprachiger Schriftsteller:innen über jüdische Schicksale, die im Archiv des Leo Baeck Instituts New York dokumentiert sind. Sie erscheinen in loser Folge in Zeitungen, zu deren Vertriebsort oder -region die Schicksale einen Bezug haben – zum drüber Stolpern bei der morgendlichen Lektüre oder beim Surfen im Internet.

Wie schon viele Male zuvor, setzt Hilde Schlesinger-Schiff sich auch an jenem dreizehnten Juni hin, um einen Brief zu schreiben. Sie schreibt ihn aus Eisenstadt, aus dem sie schon Briefe geschrieben hatte, als sie noch Schlesinger hieß, die Stadt auch noch Kismárton genannt wurde. Klein-Martin: „Martin“, der katholische Schutzpatron der Region, und „klein“, ist oft zu hören, da die jüdische Gemeinde im keine zwanzig Kilometer entfernten Mattersdorf, Nagymárton, größer war – tatsächlich aber war die im Mittelalter Martin geweihte Kirche kleiner: minor Martin. Aus dieser kleinen jüdischen Gemeinde heraus, die ihre Vorfahren, die Familie Wolf, begründet hatten, nachdem sie viel herumwandern mussten – als Nachkommen von Hillel, als Oberrabiner aus Frankreich, Kaufleute in Florenz, Ein-Tages-König von Polen –, schreibt Hilde. Schrieb als Krankenschwester aus Kismárton im vorletzten Juni des Ersten Weltkrieges an Edmund, ihren „Junigeliebten“, der „in dieses leidige Budapest“ versetzt war, und schreibt nun an die ein Jahr darauf zur Welt gebrachte Tochter Elisabeth – „Mein Herzenskind!“ – zu deren zwanzigstem Geburtstag – „Kein Geburtstagsbrief“. Tochter Elisabeth befindet sich als Kindergärtnerin in Ödenburg/Sopron. In Sopron hat sie den Großteil ihrer Kindheit verbracht, dort hatte ihr Vater Edmund Schiff einen Weinhandel. 1936 nahm er aufgrund der schlechten ökonomischen Lage schließlich eine Arbeit in London an.

In den Sommermonaten war Elisabeth oft bei den Verwandten in Eisenstadt zu Besuch, das Haus ihres Großvaters Moritz Schlesinger stand direkt beim Ghetto am Unterberg. Dort befindet sich Mutter Hilde, um ihre Eltern bei der Flucht zu unterstützen, auch aber, in der wenigen Zeit, die ihr für sich bleibt, um „die Wurzeln aus der Erde zu ziehen.“

Am 13. März 1938 schließt sich Österreich dem Deutschen Reich an und in den Bundesländern beginnt ein Wettlauf, welches am schnellsten „judenrein“ werde. Das Burgenland ‚gewinnt‘ diesen Schrecken unter Gauleiter Tobias Portschy, noch bevor es als Bundesland aufgelöst wird.

Exakt drei Monate nach dem sogenannten „Anschluss“ schreibt Hilde an ihr „Lislkind“, erzählt ihrer Tochter vom Verkauf des Besitzes ihrer Familie, empört sich darüber – „Leichenraub!“ – und meint, sich nach außen nichts anmerken zu lassen.

Nun der vollständige Brief in fetter Schrift. Er ist mit Kommentaren in normaler Schrift versehen

Eisenstadt, 13/VI 1938

Mein Herzenskind!

Kein Geburtstagsbrief, wenigstens der Stimmung nach nicht! Jedes Stück, das ich in die Hand nehme, erinnert mich an schönere, glücklichere Tage und es ist mir weh um’s Herz. Wenn ich an Dich denke, mein geliebtes Kind, ist es eins von den wenigen Lichtblicken, und ist es meine einzige Hoffnung, daß ihr es besser haben sollt, Ihr die nächste Generation. Eines hast Du schon besser als wir. Bist durch das Schicksal, das mit uns nicht wenig herumgesprungen ist, zu einem echten jüdischen Kind geworden, zu einem nicht seßhaften, zum Wandern immer bereiten.

Tochter Elisabeth kann nach London fliehen, wo sie Psychologie bei Anna Freud studieren wird und den Meraner Julius ‚Ulli‘ Hirsch, den sie Jahre zuvor in Antwerpen kennengelernt hatte, heiratet. Nachdem dieser aus der anderthalbhalbjährigen Internierungshaft für Österreicher und Deutsche entlassen wird, ziehen beide 1941 nach London. Elisabeth hatte einstweilen in Wales auf dem Land Zuflucht gefunden, wo sie ihre ersten Phrasen Englisch lernte: Da jeden Morgen miserable day gesagt wurde, eignete sie sich das eben als ‚Guten Morgen‘ an. Sie erlebten den V-Day in England und nach einer Intervention der Schwiegermutter Hirsch bei einem Senator in den Staaten können sie 1946 in die USA emigrieren. Dort avanciert Elisabeth zu einer der relevantesten Stimmen im Bereich der Kleinkinder-Erziehung (The Block Book). Sie unterrichtet am City College of New York bis sie 80 Jahre alt ist. Elisabeth Hirsch stirbt am 24. Februar 2014 in White Plains, New York, im Alter von 95 Jahren. Sie „is survived by two daughters – Susan and Naomi – and a sister Martha Talmi living in Israel”, wie es im Nachruf heißt.

Anders wie ich, die ich an diesem Eisenstadt, an jeder Scholle hänge, und nun dabei bin, die Wurzeln aus der Erde zu ziehen. Keine schmerzlose Angelegenheit.

Das ‚Eisenstädter Ghetto‘, Eisenstadt-Unterberg, war bis 1938 eine selbstständige Großgemeinde. Diese Gemeinde war damit nicht nur die älteste im Gebiet des Burgenlandes, sondern auch die am längsten autonome. Eisenstadt-Unterberg liegt am Fuße des Leithagebirges, westlich vom Schloss Esterházy, außerhalb der alten Stadtmauer, und östlich des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder, an das der Alte Jüdische Friedhof anschließt. Bis heute ist die Kette erhalten, die vor Beginn des Schabbat aufgespannt wurde, um die Schabbatruhe zu garantieren. Als Teil der Familie Wolf ist für Hilde anzunehmen, dass die ganze Stadt ihr ‚Elternhaus‘ war, vom Unterberg über den „wolfischen Garten“, wo sich ein Urnenmausoleum der Familie Wolf befindet – mittlerweile steht davor ein als „Wolfgarten“ bekanntes katholisches Privatgymnasium in einem Gebäude, dessen Grundsteinlegung 1957 erfolgte –, bis zur höchsten Erhebung der Stadt, die im Nordwesten Eisenstadts liegt und „Beim Juden“ genannt wird. Nicht nur die geographischen Umstände, auch ihre Interessen verbanden Hilde eng mit dieser Stadt. Bis sie mit 26 Jahren ihrem Vater zuliebe den Deutschkreuzer Edmund Schiff heiratet, war Hilde Redakteurin, schließlich sogar „Herausgeber und verantwortlicher Redakteur“, wie es dort heißt, bei der jeden Sonntag erscheinenden „Eisenstädter Zeitung“.

In einem Interview, viele Jahre später, berichtet Tochter Elisabeth von ‚ihrem‘ Eisenstadt und erwähnt das Wandern mit ihren Geschwistern bei einem Besuch nach dem Krieg: hinauf zum „wolfischen Garten“, wo sie einen Tennisplatz erinnert, ein kleines Häuschen mit allen Utensilien dafür und eine Sandgrube – „Und da habe ich meine ganzen Freunde dazu bewegt, da zu graben nebenan, denn wenn man lang genug gräbt, kommt man nach Australien. Also wir haben es nie erreicht.“ Heute ist der Tennisplatz unbenützbar – Zement, aufgesprungen, verdeckt von Nadeln sowie den Blättern und Spaltfrüchten von Ahorn. Ab und an rasen Mountainbikes darüber. Auf die Frage, ob ihre Mutter einmal wieder zurückgekommen sei in diese Stadt, antwortet Elisabeth: „Meine Mutter hat nie zurückwollen nach Eisenstadt. ‚Nein, nein, ich will es nie wieder sehn!‘ Es war ihr zuviel.“

Und dabei nicht wißen, wo man nochmals seine Zelte aufschlägt, wo mein Elternhaus sein wird.

Hilde schafft es zunächst, mit ihren drei kleineren Kindern nach Antwerpen zu kommen. Tochter Elisabeth konnte bereits früher in England sein, wohin es dann schließlich die ganze Familie schafft.

Gemeinsam mit ihrem Mann Edmund lebt Hilde in England, bis dieser 1954 stirbt. Mit 90 Jahren schreibt sie an ihre „innigstgeliebten Kinder“ betreffend ihre Wohnung in Ramat Gan. Sie „möchte diesen Zeilen nicht der Form und auch dem Inhalte nach nicht den Namen ‚Testament‘ geben“, obgleich es darum geht, wem sie diese Wohnung vermacht – da möchte sie „statt ‚Recht‘ ‚Vernunft‘ benützen“. Hilde unterzeichnet: „In großer Liebe bin und bleibe ich, eure Safta.“ Safta, das Hebräische Wort für Großmutter.

Im Archiv des Leo Baeck Institute findet sich schließlich folgender Zeitungsausschnitt aus dem Jahr 1985: „Our mother, grandmother and great-grandmother HILDA SCHIFF has passed away at the age of 93. She donated her body to science.

Martha Talmi and family, Kibbutz Dan

Gavriel Shavitt and family, Ramat Hasharon

Lisa Hirsch and family, New York

Eric and Dennis Schiff and families, Manchester”

Denn die chechische Einreise ist bei weitem nicht erledigt. Elemér hätte, wenn er wirklich, ernstlich hätte wollen, es tatsächlich erledigen können, wenn er einen Tag länger geblieben wäre, so hat er nur geschrieben, das ist nicht dasselbe.

Elemér war ein Cousin Hildes, und Unterstaatssekretär in Ungarn.

Ich habe mit Bitten und Flehen 5 Tage Aufschub erwirkt und glaube sicher, daß ein genereller Aufschub unbedingt noch erfolgen wird. Er muß erfolgen, denn die Wenigsten haben schon ihre Einreise in Ordnung. Und was soll denn mit all den Menschen, die ja alle gerne fort wollen, geschehen?

Tochter Elisabeth entscheidet sich, den Brief dem Leo Baeck Institute zu geben: „After much soul-searching we decided to give the original of my mother’s letter to the Leo Baeck Institute. After all, our descendants do not speak German.” Sie schickt Pali, dem Bruder Hildes – am 10. April 1992 einzig noch Lebender unter jenen, die damals dabei waren („participant of the goings-on in Eisenstadt“) – eine Kopie ihrer Abschrift. Elisabeth ist bei der Abschrift sehr genau, achtet sogar auf die unterstrichenen Wörter. Was abweicht, sind die Absätze, die sie einfügt, und die sich zwischen der englischsprachigen und der deutschsprachigen Version unterscheiden. Und eine Leerstelle. Sie tippt

„die ja alle gern fort wollen geschehen ? “

(„all those people who would love to leave ? “ )

und tippt nicht weiter das „Auch“, setzt die Abschrift erst in der nächsten Zeile fort mit „Auch die Großeltern wollen gerne fort […].“

Auch die Großeltern wollen gerne fort, die arme Großmama faßt ja die ganze Sache nicht ganz, und betrachtet das wie eine Episode, nach der sie dann, zurückkommend, die Parketten nicht in tadelloser Ordnung finden wird.

Hildes Mutter Jenny Stadler, die bereits zum Zeitpunkt der Niederschrift an Parkinson erkrankt ist, stirbt 1939 in Brünn. Hildes Vater, Moritz Schlesinger, mit 79 Jahren ältester Gefangener im KZ Theresienstadt, stirbt dort 1942.

Tochter Elisabeth erzählt: „Und meine Großmutter ist in Brünn gestorben. Und mein Großvater, der arme, wurde dann nach Theresienstadt abgeschleppt. Er war der älteste Einwohner von Theresienstadt. Und er war sehr verehrt, und ist eines natürlichen Todes gestorben in Theresienstadt. Und wir haben... jemand hat uns ein Bild geschickt, eine Fotografie von ihm aus Theresienstadt. Ich habs, ich kann es Ihnen bringen. Ich muss das Album holen...“

Wir packen schon fest und ganzen Tag wimmelt es von Menschen, die da einkaufen wollen. Leichenraub! Das Zimmer, wo die Zimmerherren immer waren (ohne Divan) sondern dem zweiten Bett habe ich gestern verkauft. Heute wird wahrscheinlich das Speisezimmer weggehn.

Erstaunlich, wie Hilde hier die Dimensionen des Raubes erfasst: ganze Zimmer, ganze Räume gehen weg – werden verkauft von Menschen, denen alles genommen wird, die keinen Raum mehr haben dürfen.

Gestern haben wir mit Pali großes Autodafé im Hof gemacht, vieles von den Schätzen, die Mama ein Leben lang gesammelt hat und die keinen Verkaufswert haben, sind da zu Asche geworden.

Onkel Sándor war gestern zu Tisch bei uns, sie gehen am 16-ten vorläufig nach Italien, da ihre Einreise auch noch nicht klappt. Er und Großpapa sind wirklich tapfere Menschen und auch noch Spuren ihres alten Humors sind da.

Sándor (Alexander) Wolf war Weinhändler – die Weinhandlung „Leopold Wolf’s Söhne“ war nach seinem 1926 verstorbenen Bruder benannt –, Sammler, Kunstmäzen und aus Leidenschaft Archäologe. Er gilt als „die herausragendste Persönlichkeit der Familie [Wolf] und des jüdischen Viertels Ende des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“ (J. Reiss). Zudem ist er Gründer des Burgenländischen Landesmuseums. In „Meine Kindheit in der Judengasse in Eisenstadt“ schildert Meir Ayali: „Und wer von uns erinnert sich nicht an Sándor Wolf? Bis heute existiert niemand, der Eisenstadt mehr liebte als er, der mit seinem Geld und seinen Händen seine Vorgeschichte erforschte und seine Vergangenheit von den Tagen der Römer an aufdeckte und der das berühmte Museum errichtete? Wie viele Demütigungen musste er ertragen, bis es ihm gelang, in völliger Armut zu entkommen und ‚Eretz Israel‘ zu erreichen!“ (Üs. a. d. Heb. J. Reiss)

Im März 1938 nahm ihn die Gestapo gefangen, Sándor sollte auf seine gesamte Sammlung sowie sein Vermögen ‚freiwillig‘ verzichten. Ihm und seiner Familie gelingt die Flucht über Italien nach Palästina, am 2. Jänner 1946 stirbt er in Haifa. Entschieden lehnte er eine Rückkehr nach Österreich ab, „weil man uns die Heimatsliebe ausgebläut hat.“

Über diese Tage hier werde ich wahrscheinlich mein Leben lang erzählen können, hoffentlich in Ruhe und Frieden. Es ist möglich, daß ich von hier nach Wien von dort nach Pest und wieder zurückfahre, wenn ich dort etwas erledigen kann.

Bereits am Vorabend des ‚Anschlusses‘ kam es zu gewalttätigen Übergriffen auf Jüdinnen und Juden im Burgenland. Um die Schwierigkeit zu schildern, die für sie bereits damals im Grenzüberschreiten bestand, sei hier auf die Geschichte von mehr als 50 jüdischen Personen aus der Region Kittsee im Nordburgenland verwiesen: Sie wurden fünf Wochen nach dem ‚Anschluss‘, am 16. April 1938 (Schabbat und zugleich der erste Tag vor Pessach), mitten in der Nacht aus ihren Betten gezwungen und an die Staatsgrenze zur Tschechoslowakei gebracht. Dort wurden sie an der Donau ausgesetzt. Es folgten Tage voller Tortur und Nächte ohne Schlaf: Am nächsten Morgen von Fischern notdürftig versorgt, wurden diese Menschen sodann in Bratislava inhaftiert, um nachts in kleinen Gruppen an die ungarische Grenze transportiert zu werden. In Ungarn wurden sie bald entdeckt, aufgegriffen, und wieder über die tschechoslowakische Grenze gezwungen, von wo sie unter vorgehaltener Waffe wieder zurückgeschickt werden sollten, bis sie von den Grenzsoldaten dieser beiden Länder ans Dreiländereck gebracht wurden. Über dem Grenzübergang Kittsee/Jarovce (heutige Slowakei) stand zu lesen: „Juden sind unerwünscht.“ An der Grenze zu Kittsee kommt ihnen Anton Woelke, jener 23-jährige Berliner SS-Kommandant, der sie fünf Tage zuvor vertreiben ließ, auf dem Rad entgegen. Sie werden wieder verhaftet, bald an einen südlicheren Grenzübergang verfrachtet. Durch die selbstlose Hilfe Aron Grünhuts, damals Vorsteher der orthodox-israelitischen Kultusgemeinde in Bratislava, konnten diese Menschen auf unfassbare Weise gerettet werden.

Und Hilde Schlesinger-Schiff schreibt, als wäre nichts dabei, diese Grenzen zu überqueren. Tochter Elisabeth hält später einmal fest: „Ja, meine Mutter war in Eisenstadt, und meine Mutter war in Budapest, und meine Mutter war überall.“

Allenfalls muß ich bleiben bis hier gepackt, verkauft und der Aufschubtermin bekannt ist, denn die Eltern können es sicherlich nicht ohne mich machen. Ein Gott weiß, was inzwischen zu Hause geschieht. Aber mir ist es nach den hiesigen Erlebnissen auch nicht so absolut wichtig. Man lernt hier, was wirklich wichtig ist im Leben.

Den Leuten spielt auch Geld keine Rolle mehr, auch das ist unwichtig geworden. Morgen gehe ich wegen der Pässe wieder zur Gestapo, eine Sache, die mir schwerer vorkommt als das, was ich 20 Jahre vorher an dem Tage erlebte. Wie glücklich war man damals! Mein geliebtes Kind, laß Dich von meinem Brief nicht niederdrücken, auch aus mir schreibt es sich nur so heraus, denn hier merkt keiner was von meiner Stimmung. Ich lache und wir sitzen am Abend zusammen, als ob sich nichts auf der Welt verändert hätte!

Dieser Brief bricht bereits mit dem Nichtsverändern. Tatsächlich so zu tun, als ob sich nichts auf der Welt verändert hätte, das ist so zu tun, als ob es kein Leben gäbe. Kompletter Stillstand, keine Veränderung, kein Leben. Keine Veränderung wahrnehmen zu wollen, das ist: weitere Veränderung heißt weitere Verschlechterung. Nicht zu leben, lese ich hier, ist besser als alles, was momentan passiert.

Also wie ich schon am Anfang gefühlt habe, ist es kein Geburtstagsbrief geworden! Und dabei ist es mir vielleicht noch nie so sehr zu Bewußtsein gekommen, was schwindende Tage, Jahre bedeuten. Der richtige tiefste Sinn des Geburtstagfeierns also. Und auch das Zurückblicken ist mir jetzt verständlicher als jemals. Nur das „Stehenbleiben“ beim Rückblick nicht, auch ein wichtiges Kriterium dieses Festes. Denn Stehenbleiben, das kann man nicht, auch auf Minuten nicht, man wird getrieben, gejagt vom Schicksal, von den Verhältnissen!

Mein über alles geliebtes Lislkind, ich denke an Dich mit unendlicher Liebe und wünsche Dir, daß all Deine Wünsche sich erfüllen sollen. Das Geburstagsgeschenk, das Du Dir verbeten hast, werden wir noch besprechen. Ich möchte Dir gar zu gerne etwas Freude machen. Sprich unbedingt mit Gyuri, was er gemacht hat, die Zeit drängt und leider kommen wir nicht vorwärts. Die Breuers, Hesz etc, die keine Staatssekretäre und Oberregierungsräte als Verwandte haben, sind schon in Sicherheit in Chechien. Die Gustav Schiff hat die Repatriierung ihres Vaters und ihrer Geschwister durchgeführt. Jeder kann eher, scheint es, als ich! Auch Mitzgers und Steinhardts hängen noch in der Luft!

Innige Küsse

Deine Mutter

Vielleicht zum letzten Mal in Eisenstadt, setzt Hilde Schlesinger-Schiff sich am dreizehnten Juni 1938 hin, um einen Brief zu schreiben. Sie schreibt ihn ihrer Tochter Elisabeth, schreibt ihr zu deren Geburtstag, ruft sie an mit den ersten Worten – „Mein Herzenskind!“ –, die sie schreibt, schreibt an einem Montag, schreibt zu Beginn der Woche ihrer fast zwanzig Jahre davor in Szombathely zur Welt, auf die Welt gebrachten Tochter: „Kein Geburtstagsbrief“. Und doch ist der Anlass, an jenem dreizehnten Juni zu schreiben, der Geburtstag der Tochter, kein Geburtstagsbrief, aber ein Brief zum Geburtstag; kein böhmisches Briefpapier, sondern Zettel, aus einem Notizheft ausgetrennt, die Buchstaben für die Worte und Sätze der Höhe dieser rechteckigen Kacheln angepasst, die oben und unten auslaufen, das Papier wirkt wie ein langer Code, den ein Computer nicht lesen kann; vier beschriebene Seiten, Vorder- und Rückseite eines ganzen Blattes Papier, Vorder- und Rückseite eines in der Hälfte durchtrennten Blattes, dessen letzte vier Worte lauten „Innige Küsse Deine Mutter“. Was geschieht zwischen „Mein Herzenskind! / Kein Geburtstagsbrief“ und „Innige Küsse Deine Mutter“, zwischen den ersten vier Worten und den letzten vier?

„Man lernt hier was wirklich wichtig ist im Leben,“ steht zu lesen. Der Brief, das an die Tochter Schreiben, ist Teil davon. Worte zu senden, mit ihnen da sein. Wenige Sätze davor schreibt Hilde: „Über diese Tage hier werde ich wahrscheinlich mein Leben lang erzählen können, hoffentlich in Ruhe und Frieden.“ Ist dieses Ich, ein Teil dieses Ich, und ein Teil dieses Hier nun bei der Tochter, bei Elisabeth? Angesichts Hildes regem Briefverkehr, der sich über ihre gesamte Lebensspanne zieht, liegt nahe: ja. Und ist dann Elisabeths Öffnen des Briefes an die Öffentlichkeit nicht auch ein solches Teilen? Für uns aber, die diesen Brief heute lesen, ist er eine Zeugschaft, uns gibt Elisabeth auch die Lücke mit – der Brief zum Geburtstag wird Zeitdokument zur Mahnung. Er wird Existenzbeweis für ein Eisenstadt, das seinen Reichtum verloren hat, er zeigt die Liebe einer Mutter zu ihrer Tochter, denen zu leben dort auf ewig versagt blieb.

Dank gilt Alfred Lang für die Bereitstellung des 2003 von Eva Brunner-Szabo und Gert Tschögl im Rahmen des Buchprojekts Vertrieben. Erinnerungen burgenländischer Juden und Jüdinnen (Mandelbaum, 2004) geführten Interviews mit Elisabeth Hirsch. Alfred Lang möchte ich auch Anerkennung aussprechen für seinen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte der Jüdinnen und Juden aus Kittsee. (https://davidkultur.at/artikel/das-drama-an-der-donau bzw. https://davidkultur.at/artikel/das-drama-an-der-donau2)

Auch bin ich dankbar und froh, das Symposium Wissenschaft in der Synagoge in Kobersdorf besucht haben zu können, organisiert am 28. und 29. Juni 2023 von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft zum Thema 85 Jahre „Anschluss“. Die jüdischen Gemeinden des Burgenlandes aus lokalhistorischer Sicht.

Die Zitate von Johannes Reiss stammen aus dessen Buch „… weil man uns die Heimatliebe ausgebläut hat.“ Ein Spaziergang durch die jüdische Geschichte Eisenstadts. (Österreichisches Jüdisches Museum, 2001)

Zuletzt sei hiermit Bewunderung für das Leo Baeck Institut ausgesprochen für die Archivierung dieser Zeitdokumente und Dank für die Hilfsbereitschaft mir gegenüber in der Person David Browns.

Konstantin Schmidtbauer, Autor des Stolpertextes

Der Brief gewährt Einblick ins jüdische Leben und dessen Verzweigungen und Verwerfungen am Beispiel zweier Frauen

Autor des Stolpertextes

Warum hat der 27-jährige Schmidtbauer, der in Zemendorf (Bezirk Mattersburg) aufgewachsen ist, in Wien Germanistik studiert hat und nun am Deutschen Literaturinstitut Leipzig inskribiert ist, just diesen Brief ausgesucht?

Weil es einen persönlichen Anknüpfungspunkt gibt. Aber dazu später mehr.

Schmidtbauer hat seine gesamte Schulzeit im Eisenstädter "Wolfgarten" verbracht. Die mittlerweile geschlossene Übungsvolksschule und das immer noch bestehende diözesane Gymnasium befinden sich auf einem Areal, das der Familie Wolf gehörte.

Einen Steinwurf vom Gymnasium entfernt befindet sich das Urnenmausoleum der einst alteingesessenen Familie. Sándor Wolf wird im März 1938 von der Gestapo verhaftet. Ihm gelingt mit seiner Familie die Flucht nach Palästina, wo er am 2. Jänner 1946 stirbt.

Der Brief von Hilde Schlesinger-Schiff. Ihr Haus befand sich neben dem Landesmuseum (Bild oben).

In der Schule hat Schmidtbauer darüber freilich das Wenigste erfahren. Erst die Beschäftigung mit dem in den USA archivierten Brief hat den Autor auf diesen Teil der burgenländischen Geschichte gestoßen – und ließ ihn tiefer graben.

Geschichte(n)

Entstanden ist ein Stolpertext, der den Brief historisch einbettet – und zwar in beide Richtungen auf der Zeitachse.

So erfährt man bei der Lektüre des Briefs der Mutter an ihr „Herzenskind“ fast wie nebenbei auch etwas über die weit zurückreichende Geschichte der selbstständigen jüdischen Großgemeinde von Eisenstadt oder den weiteren Lebensweg von Mutter und Tochter.

Hilde Schlesinger-Schiff, frühere Redakteurin der 1938 eingestellten Eisenstädter Zeitung, schaffte mit ihren drei jüngeren Kindern die Flucht, ebenso ihre älteste Tochter Elisabeth. Die Familie trifft in England zusammen, ehe sich die Wege wieder trennen. Schlesinger-Schiff stirbt 1985 mit 93 Jahren in Israel.

Tochter Elisabeth, verehelichte Hirsch, die in den USA als Professorin für Kinderpsychologie Karriere macht, überlässt den Brief dem Leo Baeck Institute. 2002 interviewt Gert Tschögl von der Burgenländischen Forschungsgesellschaft Elisabeth Hirsch in den USA. Sie stirbt 2014 mit 95 Jahren. Während die Tochter nach 1945 Eisenstadt besucht, weigert sich die Mutter: "Nein, nein, ich will es nie wieder sehn!"

Kommentare