Wieder mehr Todesfälle durch Drogen

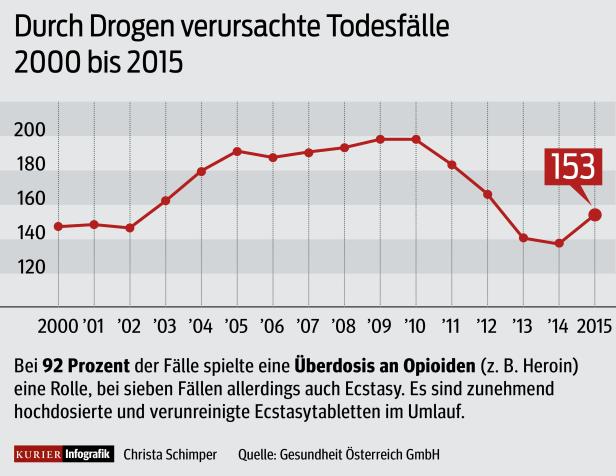

Erstmals seit einigen Jahren ist im Jahr 2015 die Zahl der durch Drogen verursachten Todesfälle ("drogenbezogene Todesfälle") wieder gestiegen: Von 122 Todesfällen im Jahr 2014 auf 153 Todesfälle im Jahr 2015. Betroffen sind vor allem ältere Drogenkonsumenten und solche, die keine Substitutionstherapie mit Medikamenten erhalten.

Das geht aus dem "Drogenbericht 2016" hervor, den die Gesundheit Österreich GmbH im Auftrag der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) und des Gesundheitsministeriums erstellt hat. "Wir können aber im Moment nicht sagen, ob das eine inhaltlich relevante Veränderung ist", sagt Martin Bursch von der Gesundheit Österreich GmbH.

Der Großteil dieser Todesfälle wurde durch Überdosierungen von Opioiden verursacht - vor allem Heroin zum Injizieren, oft auch in Kombination mit bestimmten Schmerzmitteln oder anderen Suchtmitteln wie etwa Alkohol. Doch in sieben Fällen war eine Vergiftung mit Ecstasy die Todesursache: "Es sind zunehmend hochdosierte und verunreinigte Ecstasytabletten im Umlauf", heißt es in dem Bericht.

Weniger neue Konsumenten

Derzeit konsumieren zwischen 29.000 und 33.000 Personen Drogen unter Beteiligung von Opioiden. Diese Zahl ist aber seit Jahren weitgehend stabil. Rund 60 Prozent davon sind in einer Substitutionsbehandlung. "Das ist im europäischen Vergleich ein sehr guter Wert", sagt Marion Weigl von der Gesundheit Österreich GmbH.

Gleichzeitig gibt es"einen starken Rückgang des risikoreichen Opioidkonsums" bei der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen, so der Bericht. "Es gibt also weniger Einsteigerinnen und Einsteiger." Darauf würden "alle verfügbaren Datenquellen" hinweisen.

Ob dies einen Rückgang des illegalen Suchtmittelkonsums insgesamt oder eine Verlagerung auf andere Substanzen bedeute, könne derzeit nicht gesagt werden. Es gebe jedoch keine Anzeichen für einen zunehmenden Konsum von neuen psychoaktiven Substanzen (NPS). "Es liegen lediglich Hinweise auf einzelne lokale Methamphetaminszenen ( Crystal Meth, Anm.) vor."

Nur ein statistischer Ausreißer?

Warum aber einerseits die Zahl der Einsteiger in den Opioidkonsum zurückgeht, andererseits die Zahl der Todesopfer steigt, lässt sich derzeit nicht schlüssig erklären. "Es stellt sich die Frage, ob der einmalige Anstieg der drogenbezogenen Todesfälle ein statistischer Ausreißer ist", so der Drogenbericht.

Oder der Anstieg hängt damit zusammen, dass es sich bei den Opioidabhängigen um eine "alternde" Personengruppe handelt: "Dies könnte auch eine erhöhte Mortalität bedeuten." Denn Überdosierungen verlaufen eher tödlich, wenn die Gesundheit durch die Langzeitfolgen des Opioidkonsums bereits stark beeinträchtigt ist.

Cannabis am weitesten verbreitet

Cannabis ist in Österreich nach wie vor die einzige illegale Droge mit einer nennenswerten Verbreitung. "Aktuelle Studienergebnisse zeigen sowohl für die Gesamtbevölkerung als auch bei Jugendlichen keine wesentlichen Veränderungen im Konsumverhalten."

Die Einnahme von Kokain und anderen Stimulantien bleibe auf niedrigem Niveau, so der Bericht. Und der Konsum neuer psychoaktiver Substanzen spiele kaum eine Rolle.

Ärzte für Substitutionstherapie fehlen

Eine ganz wesentliche Maßnahme, um Todesfälle zu verhindern und Opioid-Konsumenten in das soziale Leben zu integrieren, ist die Substitutionstherapie. In Wien werde diese von ausreichend Ärzten angeboten, aber österreichweit gesehen gebe es "weiße Flecken", betont Bundes-Drogenkoordinatorin Johanna Schopper vom Gesundheitsministerium. Und das vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Drogenkonsumenten in Wien leicht rückläufig, aber in den Bundesländern dafür leicht ansteigend ist.

Epidemiologische Daten aus über 40 Jahren haben bereits stark darauf hingewiesen, dass ein Zusammenhang zwischen Cannabis und dem Schizophrenierisiko besteht - auch abhängig von der Dosis. Aber bisher konnte keine Studie nachweisen, dass Kiffen direkt für das Auftreten der Krankheit verantwortlich war. Dies ist nun aber mit einer neuen Untersuchung gelungen, an der das Universitätsspital Lausanne (CHUV) beteiligt war. Die Studie basiert auf einer Methode, die als „Mendelsche Randomisierung“ bezeichnet wird. Damit lässt sich der Einfluss eines Risikofaktors - in diesem Fall Cannabiskonsum - auf das Auftreten von Krankheiten - hier Schizophrenie - untersuchen.

Genetische Marker

Mit dieser Methode lassen sich falsche Rückschlüsse vermeiden, zum Beispiel, dass die Wirkung fälschlicherweise für die Ursache gehalten wird - in diesem Fall, dass ein erhöhtes Schizophrenierisiko der Grund für stärkeren Cannabiskonsum sein könnte. Der Trick besteht darin, genetische Marker zu verwenden, die statistisch mit dem Risikofaktor (Cannabiskonsum) in starkem Zusammenhang stehen. Der Vorteil ist die Tatsache, dass diese genetischen Marker angeboren und zufällig in der Bevölkerung verteilt sind. Sie seien zudem nicht durch Umweltfaktoren beeinflusst, wie beispielsweise das familiäre Umfeld oder die sozio-ökonomische Situation, erklärte Studienerstautor Julien Vaucher vom CHUV.

Um 37 Prozent erhöhtes Schizophrenie-Risiko

Die Wissenschafter stützten sich auf Daten aus einer Publikation von 2016, die einen Zusammenhang zwischen bestimmten Genvarianten und dem Cannabiskonsum bei 32.000 Studienteilnehmenden nachgewiesen hat. Die gleichen genetischen Marker wurden anschließend in einem separaten Datensatz gesucht, der Erbinformation von 34.000 Patienten und 45.000 Gesunden umfasste. Durch Kombination dieser Informationen aus zwei separaten Quellen kamen die Forschenden zum Schluss, dass Cannabiskonsum mit einem um 37 Prozent erhöhten Schizophrenierisiko einhergeht. Ähnliche Zahlen hatten auch frühere Beobachtungsstudien ergeben. Darüber hinaus wird der Zusammenhang auch nicht von anderen Faktoren beeinflusst, zum Beispiel Tabakkonsum. „Diese robusten Resultate ergänzen die zahlreichen Studien auf diesem Gebiet und zeigen, dass die Verbindung zwischen Cannabiskonsum und einem erhöhten Schizophrenierisiko eine ursächliche ist“, betonte Vaucher. Sie seien zudem wichtig für die öffentliche Gesundheit, um über die Risiken des Kiffens zu informieren. Gerade weil diese Substanz eine Welle der Liberalisierung erlebt und zunehmend auch für therapeutische Zwecke verwendet wird, brauche es ein genaues Verständnis der Wirkmechanismen. Weitere Studien könnten beispielsweise ermöglichen, Warnhinweise für Gruppen mit hohem Risiko für Schizophrenie oder andere Störungen zu formulieren, so der Lausanner Experte.

Die in der Studie verwendete Methode erlaubte allerdings nicht, das Risiko in Abhängigkeit von der konsumierten Menge, der Art von Cannabis, der Art und Weise der Verabreichung oder dem Alter der Konsumenten zu bestimmen, gab der Forscher zu bedenken.

Cannabis ist die am weitesten verbreitete illegale Droge mit schätzungsweise 182 Millionen Konsumenten im Jahr 2013. Andere Studien hatten bereits eine Beeinträchtigung der Signalübertragung im Nervensystem nachgewiesen, die mit der Entstehung psychotischer Störungen in Verbindung stehen, sowie einen Einfluss auf die Reifung der Hirnrinde bei Jugendlichen.

Ebenfalls zu der neuen Studie beigetragen haben britische und amerikanische Forschergruppen. Die Ergebnisse sind im Fachblatt „Molecular Psychiatry“ erschienen.

Kommentare