Wärmestuben: Letzte Zuflucht vor eiskalten Winternächten

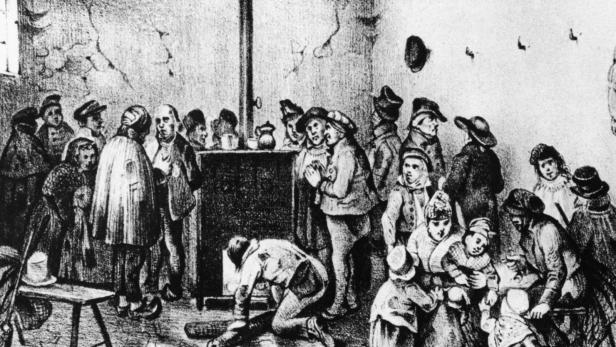

"Hinter der Doppeltür öffnet sich die weite Halle der Wärmestube vor meinem Blick. Die erste Empfindung, die ich habe und die ich auch später im Lauf meines Aufenthalts nie recht loswerde, ist die, dass mich furchtbare Luft umfängt. Dann erst sehe ich die Menschen und Dinge um mich. Mann an Mann in drangvoller Enge durchseufzen die Nacht.“ So beschrieb Max Winter, der Erfinder der Sozialreportage, Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung und spätere Politiker die Zustände in einer der fünf Wärmestuben, die nach 1881 in Wien entstanden waren.

Christliche Nächstenliebe

Ursprünglich sind die beheizten Versammlungsräume, in denen auch ein wenig „soziale Wärme“ vermittelt werden sollte, aber wohl eine christliche Erfindung, denkt die Historikerin Helga Penz. Dazu muss man wissen, dass es in den klösterlichen Schlaf- und Speisesälen im Winter mitunter so kalt war, „dass das Wasser in den Trinkbechern einfror. Die Mönche und Nonnen gingen also in den einzigen geheizten Raum, den es im mittelalterlichen Kloster gab, um sich aufzuwärmen.“ Und weil es zu den Aufgaben der Klöster gehörte, Gäste zu beherbergen, standen die Wärmestuben vom reichen Adeligen bis zum armen Pilger allen offen.

„Während der Habsburgermonarchie dominierte der Gedanke, dass Hilfe für die Armen aus christlicher Nächstenliebe zu passieren hat. Daher waren Fürsorgeanstalten zum überwiegenden Teil kirchliche Institutionen“, ergänzt Penz.

Erst als sich der Sozialstaat am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte, entstand auch ein politisches Interesse an der Thematik.

Historikerin

Wer damals im Wiener Bürgertum zu Hause war, wusste wenig bis gar nichts von Elend und Wohnungsnot der Großstadt. „Die soziale Frage wurde dem einzelnen überlassen“, sagt der Historiker Werner Schwarz vom Wien Museum. Motto: Jeder ist seines Glückes Schmied. „Doch dann wurde das liberale Weltbild – im 19. Jahrhundert lange dominant – um 1890 in Wien abgewählt. Die Christlichsozialen kamen an die Macht und langsam setzte sich die Idee durch, dass die Gesellschaft, der Staat, die Gemeinde genauso Verantwortung übernehmen müssen.“

Diese Erkenntnis war auch den eingangs erwähnten schockierenden Sozialreportagen von Max Winter geschuldet, erzählt der Historiker: „Vor allem, als dann Fotos dazu kamen und Menschen in der Kanalisation vegetierend abbildeten. Sie zeigten, wie dramatisch die Situation der Betroffenen war."

Da kam man erst darauf, dass es auch Leute treffen kann, die aus guten Familien stammten.

Historiker

Vier Prozent der Wiener Bevölkerung waren um 1900 Bettgeher – Menschen, die mit anderen die Schlafstätte geteilt haben. „Wer nicht einmal dafür die Mittel hatte, war auf Wärmestuben angewiesen“, sagt Schwarz.

Die 1881 gegründete „Moritz Freiherr von Königswarter’sche Stiftung für Wärmestuben“ hatte es sich zur Aufgabe gesetzt, die im Winter besonders fatale Obdachlosigkeit zu bekämpfen. In den ursprünglich fünf quer über Wien verteilt Wärmestuben (siehe Grafik unten) konnten Obdachlose in der kalten Jahreszeit übernachten.

Ungemütliche Bleibe

Wobei es dort alles andere als bequem zuging. Es gab keine Betten, nicht einmal ein Lager auf dem Fußboden. Geschlafen wurde im Sitzen, auf hölzernen Bänken, in drangvoller Enge und muffiger Luft. Morgens und abends wurden Suppe und Brot ausgeteilt.

Ein Mordversuch an einem der Wärmestuben-Aufseher im Jahr 1907 lässt erahnen, welche Spannungen in dieser letzten Zuflucht vor eiskalten Winternächten brodelten. Oft hielt nur die Angst vor dem Hausverbot die Männer und Frauen davon ab, ihrem Frust Luft zu machen. Denn hinausgeworfen werden hieß Erfrieren.

Hitler sucht Wärme

1907 war übrigens auch jenes Jahr, in dem Adolf Hitler auf der Suche nach Wärme und Essen ins Kalefaktorium der Barmherzigen Schwestern in der Wiener Gumpendorfer Hauptstraße 108 kam.

Mittlerweile bei uns vielfach Geschichte geworden, sind Wärmestuben diesen Winter wieder unangenehm aktuell. Denn: Mehr als 4.000 solcher „Stabilitätspunkte“ in Schulen und Verwaltungsgebäuden seien in der Ukraine bereits vorbereitet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj unlängst.

Kommentare