Was fossile Schnecken über das Ur-Meer der Wiener erzählen

Die Illustration des Universalmuseums Joanneum zeigt, was vor 15 Millionen Jahren im Ur-Meer schwamm.

An den Küsten hielten sich Säbelzahnkatzen, Dreizehenpferde und Hirschferkel über Wasser. Im Meer schwammen Zwergwale neben Delfinen, Haie tauchten auf und wieder ab, auch Papageien- und Kugelfische tummelten sich in der Paratethys, die sich vor 15 Millionen Jahren von den östlichen Alpen bis in den heutigen Kaukasus erstreckte; Teile Österreichs landunter.

Doch Mathias Harzhauser interessierte sich mehr für die fossilen Schnecken. Zwanzig Jahre lang nahm der Direktor der Geologisch-Paläontologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums Wien immer wieder Gehäuse unter die Lupe, vermaß die Zeitzeugen teils Millimeter für Millimeter, bewertet die Fundstücke aus den bis zu 170 Jahren alten Sammlungen neu, reiste zum Abgleich und Austausch nach Paris, Rom und Turin und zog schließlich mit Kollegen Schlüsse:

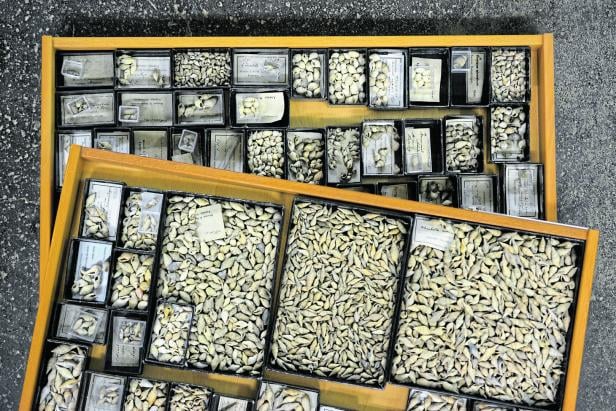

Im Naturhistorischen Museum Wien lagern unzählige Zeitzeugen.

„Vor 15 Millionen Jahren war die Paratethys mehr als doppelt so artenreich wie das heutige Mittelmeer und beherbergte sogar mehr Arten als das heutige Rote Meer“, sagt er. Die Studie – in Scientific Reports erschienen – belegt einen unerwarteten „miozänen Biodiversitäts-Hotspot“.

Die Paratethys erstreckte sich von den östlichen Alpen bis in den heutigen Kaukasus.

Nach 20 Jahren gibt es eine Zwischenbilanz

„Es ist mühsam, jede Schale zu bearbeiten, aber es ist faszinierend, wenn sich das große Ganzes ergibt“, sagt der Studien-Erstautor, der unter dem Mikroskop erkennt, ob die Schnecke einen Regentag erlebt und wie sich die Wassertemperatur verändert hat. Insgesamt konnten die Forscher 859 Schneckenarten aus 30 Familien von 100 Fundorten in die Zwischenbilanz einbeziehen.

Durch den georeferenzierten Nachweis häufiger bis seltenen Spezies mit spezifischen Bedürfnissen rekonstruierten sie, wo Mangrovenwälder und wo Seegraswiesen wuchsen, wo flache Sandstrände den Meeresbewohnern Lebensraum boten und wo Korallenriffe parasitische Weichtiere satt machten. Wo Schnecken aus Südafrika Spuren hinterließen, vollzogen sie Strömungen nach; offenbar schwemmten Wellen zeitweise Einwanderer über Gibraltar ins eurasische Randmeer.

Im Naturhistorischen Museum Wien gibt der Saal 9 am Burgring Burgring 7, 1010 Wien, Einblick u.a. in die Artenvielfalt des Ur-Meers. Die Fülle an Tier- und Pflanzenfossilien aus dem Wiener Raum vermittelt einen Eindruck vom Leben während der Erdneuzeit – vor 66 Millionen Jahren bis in die Gegenwart. www.nhm.at

Im Landschaftspark hinter dem Schloss Nexing in 2224 Sulz im Weinviertel/NÖ zeugt der Muschelberg von der Paratethys. Mitten in der „Nexinger Schweiz“ liegt eine 12,5 bis 13,5 Millionen Jahre alte Ansammlung von Muscheln. Zugänglich von 1. 4. bis 10. 10. an Sa und So, 9–18 Uhr. www.fischertraum.at

In 2100 Stetten, Austernplatz 1, lädt die Fossilienwelt Weinviertel zum Besuch des größten zugänglichen fossilen Austernriffs des blauen Planeten. Dazu versetzt eine Multimediashow in die Zeit vor 17 Millionen Jahren. Geöffnet von 1. 4. bis 31. 10. 2024 von Di bis So, 10–17 Uhr. www.fossilienwelt.at

Die Paratethys veränderte sich durch Plattentektonik und den Klimawandel

In Bad Vöslau muss die Paratethys mit etwa 400 Meter einen Tiefpunkt erreicht haben, in der Finsternis fanden sich nur Raubschnecken zurecht. Rare Sammlerstücke. In Nussdorf erinnert ein unscheinbares Naturdenkmal heute daran, dass die Brandung hier einst Schneckenhäuser und Muscheln zerrieb.

„Panta rhei – alles fließt. Man steigt nie ins selbe Meer“, philosophiert der Paläontologe und setzt Schneckenarten, die gekommen und gegangen waren, auf eine Zeitleiste. Vor 16 Millionen Jahren veränderte der Druck der Afrikanischen Platte gegen die Eurasische Platte die Unterwasserwelt.

Die Alpen und Karpaten hoben sich langsam aus dem Meer. Vor 15 Millionen Jahren verwandelten sich Zentral- und Osteuropa in einen tausend Kilometer breiten Archipel, der wohl karibisch anmutete. Mit der Klimaerwärmung wirkten die entstandenen ökologischen Nischen als Booster für die maritime Vielfalt.

Rumänien war Hotspot der maritimen Artenvielfalt

„Im transsilvanischen Becken gab es durch die vielen Inselchen verschiedene Lebensräume“, weist Harzhauser das heutige Rumänien als absoluten Hotspot des Artenreichtums aus. Im Miozän entwickelten sich hier nicht zuletzt zahlreiche neue Spezies.

Der bunt belebte Riffgürtel reichte bis Eisenstadt. Das Wiener Becken war ebenfalls top, doch am Rand des Ur-Meeres brachten Flüsse Süßwasser ein – nicht ohne Folgen.

Vor knapp 8 Millionen Jahren verschwand das Meer der Wiener

„Wir haben Trends über Jahrtausende angeschaut. Die Hälfte ist erledigt“, sagt Harzhauser, der die Sammlung im NHM Wien auch mit diesem Knochenjob „am Laufen hält“. Der Höhenflug der Tiefsee zeichnete sich vor 13,8 Millionen Jahren ab.

Mit der globalen Abkühlung bauten sich in der Antarktis mächtige Eisberge auf, der Meeresspiegel sank um 50 Meter – Korallen wurde es in Mitteleuropa zu kalt. Der Kollaps der Ökosysteme führte zum Aus von zwei Dritteln der Arten. Ein Massensterben auch der Schnecken.

Vor 12,7 Millionen Jahren schnitt die Gebirgsbildung die Paratethys schließlich zur Gänze von den Ozeanen ab, mit dem subtropischen Paradies war es im nunmehrigen Mega-See endgültig vorbei. Vor 7,65 Millionen Jahren trocknete im Wiener Raum die letzte Lacke aus. Die fossilen Meeresschnecken erzählen bis heute Geschichte.

Kommentare