Menschliche Embryos nachgebaut: Kommt jetzt der Mensch aus dem Labor?

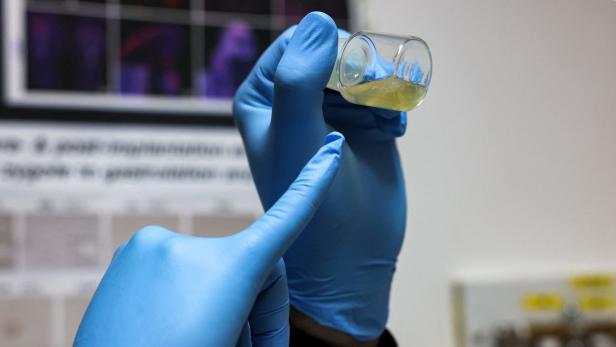

Jacob Hanna, Spezialist für Molekulargenetik am israelischen Weizmann-Institut, hält ein Fläschchen mit fünf Tage alten synthetischen Mausembryonen in Händen.

Forschenden der University of Cambridge ist möglicherweise eine entscheidende Entwicklung gelungen: Sie sollen aus menschlichen Stammzellen synthetische Embryos gezüchtet haben. Ohne Spermien und ohne Eizellen. Bei Mäusen ist das in der Vergangenheit bereits geglückt. Menschliches Embryonalgewebe ist allerdings noch nie zuvor auf diese Art erzeugt worden.

Daran zu forschen könnte wichtige Einblicke in die Entstehung genetischer Störungen und wiederkehrender Fehlgeburten ermöglichen.

➤ Mehr dazu: Wie umstrittene Forschung Fortpflanzung neu definiert

Forscherin spricht von "wunderschönem" Modell

"Wir haben ein menschliches, embryonenartiges Modell durch die Reprogrammierung von Stammzellen erzeugt. Unser Modell ist wunderschön und wurde vollständig aus embryonalen Stammzellen hergestellt", zeigte sich Entwicklungsbiologin und Studienleiterin Magdalena Żernicka-Goetz laut britischem Guardian bei der Präsentation ihrer Forschungen begeistert. Sie stellte die Arbeit ihrer Forschungsgruppe diese Woche bei der Jahrestagung der "International Society for Stem Cell Research" in Boston vor.

Eine Veröffentlichung der Studie in einem Fachblatt sowie eine damit einhergehende externe Begutachtung durch Fachkolleginnen und Fachkollegen steht unterdessen noch aus. "Das sind aber solide Forschungen", versichert Markus Hengstschläger, Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik an der MedUni Wien, der selbst auf dem Gebiet forscht.

Doch was genau ist Żernicka-Goetz eigentlich gelungen? Und was bedeutet das für die Zukunft der Genforschung?

"Es wurden aus Stammzellen Embryo-ähnliche Strukturen in der Petrischale im Labor hergestellt, sogenannte Embryoide", präzisiert Hengstschläger im KURIER-Gespräch. Solche Modell-Embryos ähneln menschlichen Embryos. Direkt an letzteren zu forschen ist aus ethischen wie juristischen Gründen weltweit nur sehr eingeschränkt möglich, in Österreich gänzlich verboten. "Deswegen weicht man auf besagte Miniatur-Strukturen, die Embryoide, aus", erklärt der Genetiker.

Die Zellen seien laut Żernicka-Goetz so lange kultiviert worden, bis sie etwas besser entwickelt waren als menschliches Embryonalgewebe nach 14 Tagen. In diesem Stadium werden bei einer Schwangerschaft die entscheidenden Körperachsen Embryos ausgebildet: Der Embryo hat noch keinen Darm und kein Gehirn, auch das Herz schlägt noch nicht. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Zellhaufen in Ländern, in denen die Forschung an menschlichen Embryos erlaubt ist, wie beispielsweise Großbritannien, vernichtet werden.

Unser Modell ist wunderschön und wurde vollständig aus embryonalen Stammzellen hergestellt.

Entwicklungsbiologin

Embryoide lassen Rückschlüsse auf Embryonalentwicklung zu

Der Nutzen dieser nachgebauten Strukturen liegt für Fachexpertinnen und -experten auf der Hand: Mithilfe der Zellmodelle lässt sich die frühe Embryonalentwicklung des Menschen besser verstehen. "Und das ist relevant dafür, um Erkenntnisse darüber zu erhalten, welchen Einfluss unsere Gene darauf haben, dass bestimme Erkrankungen schon in einer Frühphase entstehen", ergänzt Hengstschläger.

Durch Forschungen mit Mausgewebe konnte so bereits viel Wissen gewonnen werden. Es sind Forscherinnen wie Magdalena Żernicka-Goetz, laut Hengstschläger eine der führenden Expertinnen auf dem Gebiet der Embryoid-Forschung, die den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn nun mit menschlichem Gewebe vorantreiben.

Nachbauten dienen medizinischen Zwecken

An der Entwicklung von embryonalen Stammzellen wird seit geraumer Zeit rege geforscht – bisher nur in Tierversuchen. 2022 gelang es Forschenden um den Stammzellbiologen Jacob Hanna vom israelischen Weizmann-Institut, synthetische Mäuseembryos aus Stammzellen zu züchten. Die künstlichen Embryos wiesen eine Anatomie auf, die der natürlichen entsprach, und hatten Ansätze von mehreren Organen: einen Darmtrakt, Frühstadien eines Gehirns und eines bereits schlagenden Herzens. Allerdings entwickelten sich die Zellen nach dem Einpflanzen in die Gebärmutter von Mäuseweibchen nicht weiter.

In China wurden kürzlich Embryos aus Affenzellen gezüchtet und ebenfalls erwachsenen Tieren eingesetzt. Die Tiere wurden zwar schwanger, letztlich kam es aber zur Fehlgeburt.

Es entsteht hier kein echtes Leben.

Genetiker

Neue Meilensteine werfen alte Frage auf

Darum, synthetische, menschliche Embryos in die Gebärmutter zu transferieren, geht es laut Hengstschläger bei den entsprechenden Studien dezidiert nicht. "Es entsteht hier – und das ist wichtig zu betonen – kein echtes Leben und es besteht keinerlei Intention, dieses Gewebe in eine Gebärmutter einzusetzen und eine Schwangerschaft auszulösen. Diese Strukturen dienen nur der Forschung."

Dennoch werfen die neuesten Errungenschaften ethische Fragen auf. "Anders als bei menschlichen Embryos, die durch In-vitro-Fertilisation entstanden sind und für die es einen festen Rechtsrahmen gibt, gibt es derzeit keine klaren Vorschriften für aus Stammzellen gewonnene Modelle menschlicher Embryos", betont etwa James Briscoe, Stammzellforscher am Francis-Crick-Institut, dem britischen Science Media Center. Solche zu erarbeiten sei nun dringend erforderlich.

Es sei außerdem wesentlich, dass "die Forschung in diesem Bereich behutsam, sorgfältig und transparent voranschreitet". Zu groß sei die Gefahr, dass "Fehltritte oder ungerechtfertigte Behauptungen eine abschreckende Wirkung auf die Öffentlichkeit und politische Entscheidungsträger haben, was ein großer Rückschlag für das Forschungsgebiet wäre".

Kommentare