Warum „Jack the Ripper“ unsterblich ist

Bis heute blieb die Identität des Serienmörders unbekannt. Verdächtigt wurden schon viele

35 Jahre alt, 1,70 Meter groß. Ein steifer linker Arm und leichte Gehprobleme. Breitschultrig.

Der Mann, auf den diese Beschreibung passen soll, ist mit Sicherheit seit vielen Jahren tot. Die Faszination an ihm ist auch nach mittlerweile 135 Jahren höchst lebendig: Die Geschichte um den vermutlich berühmtesten Kriminalfall in der Neuzeit – „Jack the Ripper“ – bekommt neue Nahrung. Denn eine Britin will seine noch immer unbekannte Identität geklärt haben. Ein zunehmend aggressiver werdender Zigarrenmacher namens Hyam Hyams soll die Morde begangen haben. Körperliche Merkmale aus seiner Krankenakte passen zu Beschreibungen von Zeugen. Und: Er wurde nach dem letzten Ripper-Mord in einer psychiatrischen Klinik interniert.

Warum das im Jahr 2023 noch immer Berichte wert ist? Weil sich „Sex and Crime“ gut verkaufen würden, sagt Reinhard Kreissl, Soziologe und Leiter des Vienna Centre for Societal Security (Vicesse) mit Fokus auf Gewalt und Gesellschaft. „Ist beides vorhanden, verkauft es sich doppelt so gut.“

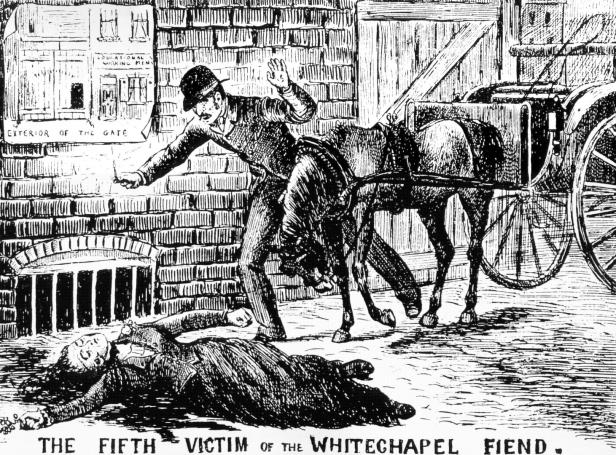

„Jack the Ripper“, der Aufschlitzer. Dieser Name des bis heute namenlos gebliebenen Serienmörders wurde zum Synonym für einen der grausamsten Serienmörder. Seine mindestens fünf Opfer, allesamt junge Prostituierte, tötete er zunehmend brutaler, verstümmelte sie und schnitt Organe wie Gebärmutter oder Nieren heraus. Doch dann riss die Mordserie ebenso plötzlich ab, wie sie begonnen hatte. Ein weiteres Versatzstück für den Mythos um den mysteriösen Mörder.

Die Frauen wurden in den engen Gassen des Londoner East Ends ermordet

Sex and Crime

Die Ereignisse im Elendsviertel des Londoner East End im Herbst 1888 haben also ausreichend „Sex and Crime“ zu bieten, um dem Publikum noch heute Gruselschauer über den Rücken jagen. Dahinter stehe eine literarische Tradition, sagt Kreissl: Serienkiller, Vampirgeschichten oder aktuell beliebte Formate wie True Crime-Beiträge bedienen dieses Gefühl. „Sie erzeugen diese berühmte Angstlust. Man sitzt zu Hause, in Sicherheit, auf der Couch und spürt diesen Kitzel.“ Dieser vermittle dem Zuschauer, dem Leser, ein verschobenes Bild, betont er: „Vom Verbrechen, der Polizeiarbeit und auch von der möglichen Bedrohung“.

Sich steigernde Aufregung, das funktionierte bereits Ende des 19. Jahrhunderts. Serienmörder wie „Jack the Ripper“, wie man den Unbekannten nach einem vermeintlichen Bekennerbrief an die Polizei nannte, gab es in der Menschheitsgeschichte öfters. Die Frauenmorde im Londoner East End waren aber der erste Serienmord, der eine mediale Hysterie bisher unbekannten Ausmaßes auslöste. Und zwar weltweit.

Die Morde

Zwischen 3. April 1888 und 13. Februar 1891 wurden insgesamt 11 Frauen im Londoner East End (Stadtteil Whitechapel) ermordet. Alle kamen aus ärmlichen Verhältnissen, arbeiteten als Prostituierte. Ob alle den gleichen Mörder hatten, ist umstritten

Kanonische Fünf

Fünf Morde zwischen 31. August und 9. November 1888 werden demselben selben Täter zugeordnet. Man spricht von den „canonical five“ oder „Whitechapel-Morden“.

Vor allem bestimmte Merkmale seines Vorgehens ließen die Ermittler auf eine Person schließen: Der Mörder schnitt seinen Opfern die Kehle durch und verstümmelte ihre Körper

200 Verdächtige

überprüfte die Polizei im Zuge ihrer Ermittlungen im Lauf der Jahre. Den wahren Täter fand man jedoch nie.

Das begründete den Mythos um „Jack the Ripper“ mit

Buch

Die Mörder-Theorie von Sarah Bax Horton erscheint Ende August und sorgte bereits im Vorfeld für Aufsehen

Voyeurismus und Aufwertung

Die Zeitungen überschlugen sich mit ihren Berichten, die (mitunter dilettantische) Arbeit der Polizei wurde minutiös verfolgt; und auch Verdächtigte nannte man beim Namen. „Medien leben davon, das ist wie eine Fortsetzungsgeschichte.“ Mit den grausigen Details der Morde, die allesamt veröffentlicht wurden, bediente man zudem einen „billigen Voyeurismus“.

Medienhysterie: Die Aufregung um den Serienmörder steigerte sich ständig

Dass die Ripper-Morde im gemiedenen Slum geschahen, bescherte der verrufenen Gegend paradoxerweise eine gewisse Aufwertung. „Die literarische Aufarbeitung von schlechten Verhältnissen rückt die Aufmerksamkeit auf ein Thema“, sagt Kreissl. In diesem Fall auf die Lebensbedingungen der Menschen. Diese waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon öfter Thema, etwa in den Romanen von Charles Dickens, aber auch Friedrich Engels berichtete über das Elend der Arbeiter.

Kriminalsoziologe Reinhard Kreissl sieht im 19. Jahrhundert und in der Gegenwart ähnliche Mechanismen aktiv, die ein falsches Bild hervorrufen. „Wenn etwa eine Boulevard-Zeitung über einen Femizid berichtet, stellen die Leser eine völlig falsche Wahrscheinlichkeitsrechnung an. Es entsteht eine Art von Furcht, die völlig unberechtigt ist.“ Was geschlechterbasierte Gewalt betrifft, passieren die meisten Fälle erwiesenermaßen da, wo man sie nicht vermutet. „Die gefährlichen Orte sind nicht irgendwo da draußen, sondern in den eigenen vier Wänden.“

Kommentare