Exil und Exzellenz: "Jetzt sind wir keine Österreicher mehr"

Die Liebe zur alten Metropole der großen Denker, ihren Humor, ihren Humanismus, ihr Sprachgefühl, das alles hat sich Marjorie Perloff bis heute bewahrt. Dabei musste sie Wien am Abend des 12. März 1938 mit ihren Eltern und ihrem Bruder fluchtartig verlassen. Am Ende hat jedoch ihre Liebe zu den Menschen den NS-Terror überwunden.

Ebenso vergisst die anerkannte Literaturwissenschafterin nicht, auf die Situation der Flüchtlinge in heutiger Zeit aufmerksam zu machen.

Marjorie Perloff ist eine von 16 exzellenten Forschern und Forscherinnen, die in der Film-Doku Exile & Excellence. The Class of ’38 über ihren Lebensweg berührend und sehr authentisch erzählen.

Die Österreichische Akademie der Wissenschaften wird die bisher nur selten gezeigte Filmdokumentation für KURIER-Leser und -Leserinnen am 11. März in ihrem Festsaal bei freiem Eintritt zur Schau stellen. Zwei Tage später, am 13. März, lädt der KURIER zur Matinee in das Wiener Volkskundemuseum. Dort wurden in die Dauerausstellung Zeugnisse von Flüchtlingen eingebettet, die aus heutiger Zeit stammen.

Ausgewählte Film-Zitate liefern wir heute schon. Zunächst das Exklusiv-Interview mit der in der USA angesehenen Literaturwissenschafterin Marjorie Perloff. Die Historikerin an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Heidemarie Uhl, und ein KURIER-Redakteur erreichten die Zeitzeugin via Zoom in ihrem Haus in Kalifornien.

KURIER: Frau Perloff, einen guten Morgen aus Wien. Apropos: Wie war denn das Wien Ihrer Kindheit?

Marjorie Perloff: Sehr schön. Wir haben jeden Tag im Votivpark gespielt. Allerdings habe ich völlig verdrängt, was mir mein älterer Bruder später erzählt hat: Dass man als jüdisches Kind schon vor dem „Anschluss“ überall in Wien mit Antisemitismus konfrontiert war.

Interview via Zoom: „Frau Perloff, einen guten Morgen aus Wien“

Nicht verdrängt haben Sie hingegen den 11. März 1938.

Ja, meine Mutter kam nach der Abschiedsrede von Bundeskanzler Kurt Schuschnigg in unser Zimmer und sagte: „Jetzt sind wir keine Österreicher mehr.“ Ich habe geweint. Am nächsten Tag haben wir mit vier Koffern unsere Wohnung verlassen. Um kein Aufsehen zu erregen, sind wir die vier Stockwerke nicht mit dem Lift gefahren. Unten hat uns dennoch die Hausmeisterin gesehen. Sie hieß, glaube ich, Fräulein Kutschera. Ihr Blick verriet sofort, dass sie genau wusste, was los ist. Wir haben so viel in unserer Wohnung zurücklassen müssen.

Sie flüchteten über Umwege nach Amerika. Wohin ging es zunächst?

Zunächst einmal mit dem Zug in die Schweiz. In Innsbruck mussten wir alle aus dem Zug aussteigen, und ich hörte, wie ein SS-Mann über meinen Vater sagte: „Vermutlich ein Jude aus der Leopoldstadt.“ Dann haben sie uns das ganze Geld abgenommen. Meine Mutter hat mir aus dem Kinderbuch „Die lustigen Neun“ vorgelesen, um mich abzulenken, ein großartiges Buch. Ich erinnere mich auch noch gut an die Schinkensemmeln, die wir in der Bahnhofscafeteria gegessen haben.

Sie waren sechseinhalb Jahre alt. Warum haben Sie das noch parat?

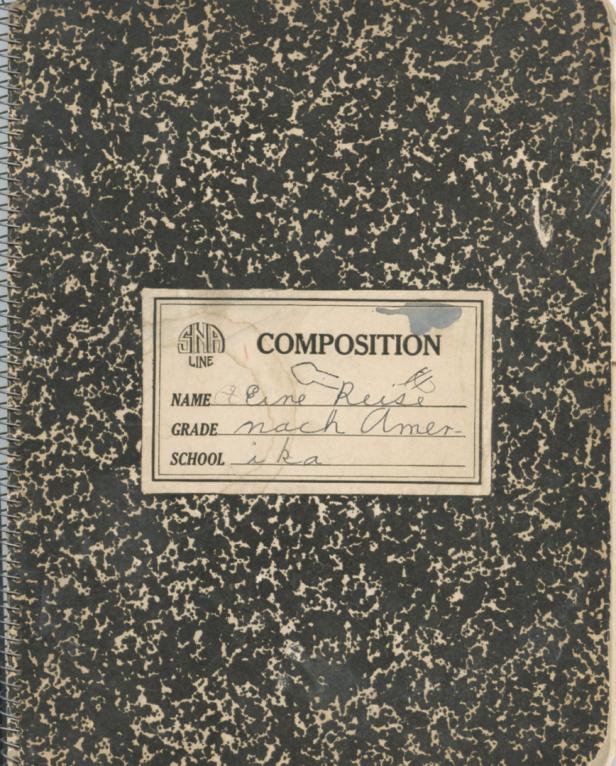

Ich habe Tagebuch geführt – mit dem Titel: Eine Reise nach Amerika.

Hatten Sie eigentlich während dieser Flucht nie Angst?

Nein, die hatte ich nicht. Meine Eltern haben jedoch auch alles daran gesetzt, dass die Flucht für meinen Bruder und mich wie eine Reise anmutete. Sie haben uns ihre Angst nicht spüren lassen. Für mich war das mehr ein Abenteuer.

Flüchtlinge erzählen heute wie damals: Nicht nur die Flucht war beklemmend, auch das Ankommen.

Da hatte ich mehr Glück. Ich wurde in der Schule von einer einzigen Lehrerin, der Miss Waters, auf meine jüdische Herkunft ungut angesprochen. Sonst wurde ich sehr gut aufgenommen. Das war damals noch anders in den USA, es galt: Wenn du es ins Land geschafft hattest, gehörtest du automatisch dazu.

Weniger leicht war das Exil für Ihre Eltern, Ihr Vater Jurist, Ihre Mutter Wirtschaftswissenschafterin.

Wir haben zunächst eine kleine Wohnung in Riverdale, einem nicht so schönen Vorort von New York, bezogen. Sie haben auf dem Sofa des Wohnzimmers geschlafen. Mein Vater hat bei seinem ersten Job gerade einmal 27 Dollar pro Woche verdient. Meine Mutter musste kochen lernen, selbst einkaufen gehen und Wäsche waschen. Sie war darüber aber nicht unglücklich. In Wien hat sie es nämlich nicht gemocht, dass täglich ein Kindermädchen da war. Es gab auch einen Kreis von netten Nachbarinnen, die den Flüchtlingsfamilien beim Eingewöhnen halfen.

Sie haben dann in den USA Ihren Vornamen geändert. Warum war Ihnen das ein Anliegen?

Ich wollte ja so gut wie möglich amerikanisch werden. Dazu passt auch, dass ich in meinem Tagebuch mitten im Satz vom Deutschen ins Englische switchte. Und es war mir wirklich peinlich, wenn sich meine Großeltern in der New Yorker U-Bahn in deutscher Sprache unterhielten. Damals hätte ich mich am liebsten unter der Sitzbank verkrochen. Mit 13 durfte ich endlich US-Staatsbürgerin werden. Ich wollte damals auch, dass niemand mehr Gäby oder Gabriele zu mir sagt.

Hatten Sie nie Heimweh?

Eigentlich nicht, aber das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass ich sehr früh, in jungen Jahren von Wien wegmusste.

Im Vorjahr haben Sie in Wien die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Wie war das für Sie?

Das war eine nette Zeremonie. Einige Leute hier in den USA haben es ja nie verstanden, dass ich nach dem Krieg wieder nach Österreich fahren wollte. Doch ich sage immer: Das ist alles lange her. Es hat sich auch viel geändert. Wien hat ein so großes Erbe. Wien ist eine amazing Stadt und ist für mich persönlich sehr wichtig. Ich darf übrigens nun auch in Österreich wählen.

Das ist erfreulich. Wie beurteilen Sie eigentlich die Weigerung der aktuellen österreichischen Bundesregierung, jungen unbegleiteten Flüchtlingen Asyl zu gewähren?

Das ist natürlich schade und ein großes Unrecht. Ich habe übrigens auch beim Besuch einer Schule in Innsbruck feststellen müssen, dass die Kinder dort so gut wie nichts über den Holocaust gelernt hatten.

Wo ist heute Ihre Heimat?

Eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist ein Mix, ich habe fast mein ganzes Leben in den USA gelebt, ich habe hier meine Ausbildung erhalten, habe hier wissenschaftlich gearbeitet. Also bin ich schon eine Amerikanerin. Doch fühle ich mich mehr und mehr als Europäerin. Das ist auch damit zu erklären, weil mir der Geist von Goethe, Mozart und nicht zuletzt von all den wunderbaren Wiener Denkern wichtig ist. In den USA geht dieses europäische Erbe leider zunehmend verloren.

Mädchenname: Gabriele Schüller Mintz, 1937 im Wiener Rathauspark

Kommentare