Ein 3.105 Meter hoher Arbeitsplatz

Seit 136 Jahren werden im Nationalpark Hohe Tauern Sonne, Wind und Wolken beobachtet. Aktuelle Leiterin der Station ist Elke Ludewig. Sie hat den Klimawandel vor der Haustür. Das Lachen vergeht ihr trotzdem nicht.

Ein Schönwetter-Arbeitsplatz ist das hier nicht. Frische 2,8 Grad hat es am Hohen Sonnblick an diesem Augusttag, es ist windig und nebelig. Für Elke Ludewig quasi T-Shirt-Wetter. Seit 2016 leitet die 35-jährige Meteorologin das historische meteorologische Observatorium in den Hohen Tauern, wo seit 136 Jahren klimatologische Messungen durchgeführt werden. Davor arbeitete die gebürtige Münchnerin in der Polarforschungsstation Neumayer III in der Antarktis. Bis zu Minus 49,5 Grad hat es dort. 14 Monate Antarktis haben Frau Ludewig kälteresistent gemacht. Wenn die Besucher dick eingemummt auf dem windigen Sonnblick-Gipfel auf 3.105 Meter Seehöhe zittern, steht die Wissenschafterin mit offener Jacke und strahlendem Lächeln da und erklärt Dinge, die eigentlich gar nicht zum Lachen sind.

Die Konsequenzen des Klimawandels etwa. Die kann sie täglich beobachten, direkt vor der Tür, und sie machen ihr Sorgen, darüber kann auch ihr sonniges Gemüt nicht hinwegtäuschen.

Auf einem grauen Felsplateau vor der Wetterstation steht ein Mast, dort wird die offizielle Schneehöhe gemessen. Normalerweise liegt hier bis Anfang August Schnee, heuer war er schon in der ersten Juliwoche weg. Der Temperaturanstieg, der sich seit den 1950ern abzeichnet, macht sich ganz konkret bemerkbar. Die Murmeltiere kommen immer weiter in die Höhe, sie kämpfen unten mit der Hitze, während oben die Gletscher schmelzen. Gegenüber dem Sonnblick etwa liegt der Mölltaler Gletscher, normalerweise im Sommer ein Skigebiet. Nicht in diesem Sommer, es gibt keinen Schnee.

Die Gletscher schmelzen, das Wasser wird knapp

Blanke Gletscher bedeuten auch weniger Wasser. Schneearme Winter und hohe Temperaturen werden zum Problem für die ohnehin schwierige Wasserversorgung in den Bergen. Anfang August musste die Prager Hütte, ebenfalls im Nationalpark Hohe Tauern gelegen, frühzeitig zusperren, weil kein Trinkwasser mehr verfügbar war. Der Temperaturanstieg in den Bergen wird zur realen Gefahr. Wenn im Sommer der Schnee schmilzt, taut auch die oberste Schicht des Permafrostbodens auf. Permafrost hat im Hochgebirge eine große Bedeutung für die Stabilität von Felshängen, insbesondere in hohen Steillagen. Da geht es auch um die Sicherheit von Straßen, Seilbahnen, Berghütten und Wanderwegen. Auch Steinschlag ist ein großes Thema.

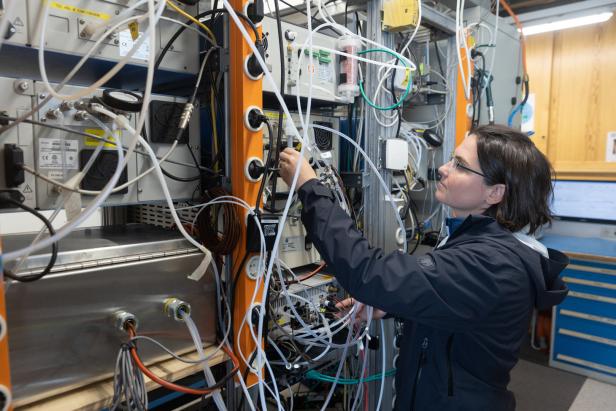

Ein besonders spektakuläres Beispiel ist der Sonnblick selbst: Sein Gipfel drohte abzustürzen. Der Permafrost in der Gipfelpyramide begann zu tauen, der Fels verlor an Stabilität. In einer groß angelegten Sanierung wurde dem Fels 2001 mit bautechnischen Maßnahmen unter die Arme gegriffen. Mittlerweile wird der Permafrost im Gipfelbereich des Sonnblick ständig überwacht. Auch abseits des Permafrosts werden hier am Sonnblick Observatorium wissenschaftliche Daten erfasst, in erster Linie, aber nicht nur, meteorologische. Seit 1886 werden hier Klimaaufzeichnungen gemacht, seit 1896 gibt es Gletscher-Monitoring. Man erfasst die Sonnenscheindauer, zeichnet Lawinenbeobachtungen auf, misst radioaktive Aerosole und Ozon. Man analysiert Windrichtungen, berechnet Feinstaub und beobachtet Wolken. So ziemlich alles, was auf der Nordhalbkugel passiert, kommt durch den Jetstream hierher und kann gemessen werden. „So sind wir mit der ganzen Welt verbunden“, sagt Elke Ludewig mit einem Anflug von Schwärmerei, der erahnen lässt, wie viel ihr die Wissenschaft bedeutet.

Jeder Datensatz muss händisch geprüft werden

Wo Fledermäuse daten

Das Monitoring, das hier stattfindet, beruht auf internationalen Standards, die von der meteorologischen Weltdatenbank vorgegeben werden. Mehr als 40 Projekte laufen hier, es gibt Kooperationen mit Universitäten weltweit. Neben Umweltparametern erhebt man auch auf den ersten Blick überraschende Daten. Unter anderem gibt es eine Fledermaus-Beobachtungsstation, dank der man festgestellt hat, dass die frische Luft hier heroben die nachtaktiven Säuger zur Paarung animiert.

Kontrolliert wird das alles natürlich nicht nur von Elke Ludewig, die zwischen dem Sonnblick und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Salzburg pendelt. Auch Wettertechniker sind hier, um den 24-Stunden-Schichtdienst aufrechtzuerhalten, damit es keinen Datenausfall gibt. Alle Geräte werden durchgehend beobachtet und regelmäßig gemessen, und schließlich muss ja auch jemand da sein, wenn pünktlich jede volle Stunde die Austrocontrol anruft, um sich nach dem dem Flugwetter zu erkundigen.

Jede Zigarette zählt

Die Forschungsstation kurz nach ihrer Errichtung um 1890

Warum man die Beobachtungen ausgerechnet hier macht? Am Alpenhauptkamm in dieser Höhe ist man losgelöst von allen menschlichen Einflüssen: Hier lässt sich der natürliche Zustand der Atmosphäre messen. Vergleichbare Beobachtungsstationen gibt es zwar, aber der Sonnblick ist trotzdem einzigartig. Vor allem, weil der Personenverkehr beschränkt ist, anders, als bei ähnlichen Wetterbeobachtungsstationen wie den Bergtouristenhotspots Jungfraujoch oder der Zugspitze: Jede Zigarette, jeder Schnitzelduft beeinträchtigt die Messergebnisse.

Die Geschichte zwischen Elke Ludewig und dem Sonnblick hat einst ganz romantisch begonnen. „Der Sonnblick ruft“ heißt eine Erzählung aus den 1950er-Jahren, sie fiel der kleinen Elke, Tochter eines bergbegeisterten Norddeutschen und einer nicht minder gebirgsaffinen Salzburgerin, in die Hände, und seither wusste sie: Da will ich rauf. Gerade einmal fünf, vielleicht sechs Jahre alt war sie, als sie mit ihren Eltern diesen Berg erklomm, für den ein durchschnittlich trainierter Erwachsener rund fünf Stunden braucht. Zielstrebig war sie immer schon.

In den Hohen Tauern wanderte die Meteorologin schon als kleines Kind

Heute fährt die promovierte Meteorologin und leidenschaftliche Wolkenforscherin meistens mit der Materialseilbahn herauf, die bis vor Kurzem noch wenig mehr als ein offenes Holzkisterl war. Besucher sind durchaus froh, dass sie die 1.500 Höhenmeter nun in einer geschlossenen Gondel bewältigen dürfen. Die Erneuerung der Infrastruktur war eines der ersten Projekte der damals 29-Jährigen, als sie ihren Job am Sonnblick antrat. Denn ja, Frau Doktor Ludewig hat nicht nur ein Gespür für Wolken, sondern auch für die ganz praktischen Dinge.

Kommentare