Computermodelle zum Coronavirus: "Was wir jetzt tun, ist entscheidend"

In der Technischen Universität (TU) Wien sitzen gerade sechs Leute und füttern ihr Computermodel mit neuen Erkenntnissen. "Was uns besonders interessiert? Wie man die Ausbreitung reduzieren kann", sagt Niki Popper. Der Informatiker spricht vom Coronavirus und versucht mit seinen Forschungspartner sowie einem Österreich-spezifischen Computermodell herauszufinden, welche Strategien nun im Kampf gegen Covid-19 nötig sind.

Eine seiner Kernbotschaften: "Schon wenn man die Zahl seiner Kontakte um 25 Prozent reduziert, sinkt die Höhe des Peaks (Spitzenwert) der Erkrankten auf 58 Prozent ab, würde man sie um 50 Prozent reduzieren, sinkt der Peak auf unter 30 Prozent". Zur Erklärung: Das Ziel sei ein möglichst flacher Verlauf mit einem möglichst niedrigen Spitzenwert an Neuinfektionen. "Bei einer milderen Epidemie, die länger dauert, sterben meist deutlich weniger Menschen als bei einem heftigen Ausbruch, der rascher wieder vorbei ist", sagt Popper. Im Interview mit dem KURIER erklärt er, was jeder tun kann und warum Prognosen "Bullshit" sind.

KURIER: Ja, warum?

Niki Popper: Weil viele Zufälle eine Rolle spielen. Es geht nicht um Prognosen, sondern um das Durchgehen von Szenarien. Was wir berechnen, ist, was bei gewissen Maßnahmen passieren wird. Auch der Frage, wie man Maßnahmen dosiert, ohne dass das öffentliche Leben zusammenbricht und die Kollateralschäden zu sehr wachsen, können wir nachgehen. Alles hängt davon ab, was wir jetzt und in der nächsten Zeit tun. Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht festgeschrieben, dass wir irgendwann x-tausend Kranke haben werden. Wie viele es sein werden, hängt davon ab, wie wir uns verhalten. Da macht die Regierung etwas, da macht die Gemeinde etwas, aber auch wir alle können was machen. Zum Beispiel kann ich mir heute überlegen, wie meine 90-jährige Mutter betreut wird, wenn ich zu husten beginne.

Wie sinnvoll ist das Verbot von Großveranstaltungen?

Natürlich kann man die Absage von Großveranstaltungen diskutieren. Daran rechnen wir gerade, Ergebnisse erwarten wir im Laufe der Woche. Man muss immer eine vernünftige Balance finden zwischen Nutzen und Nachteilen. Dabei helfen unsere Simulationsmodelle. Risikopersonen sollten Großveranstaltungen eher meiden. Viel wichtiger ist es, im täglichen Umgang die Kontakte zu reduzieren: Nirgendwo hingehen, wo ich nicht unbedingt hin muss.

Sie sagen auch, dass Kontakt nicht gleich Kontakt ist: Das Computermodell kann für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Kontaktnetzwerke berechnen. Hochrisikopatienten und Einsatzkräfte gut zu schützen, nützt also besonders?

Die aktuellen Simulationsergebnisse zeigen, dass sich der Peak der Krankheit dadurch sogar noch stärker reduzieren lässt. Gerade Menschen, die Kontakt zu Hochrisikopersonen haben, etwa pflegende Angehörige, sollten so weit wie möglich auf risikoreiche Kontakte verzichten. Wie viele Menschen an Covid-19 erkranken werden, ist nicht vorauszusagen. Wichtig ist es, den Verlauf der Epidemie zu verlangsamen, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig intensive Betreuung brauchen.

Die Botschaft muss lauten: "Lieber Tiroler Fußballverein, liebe niederösterreichische Trachtengruppe: Ihr werdet zwar kein Problem haben, solltet euch aber trotzdem nicht anstecken. Wenn ihr Kontakte reduziert und nicht zum betagten Opa geht, sobald ihr hustet, leistet ihr den höchsten Beitrag." Das ist das Verringern des Peaks.

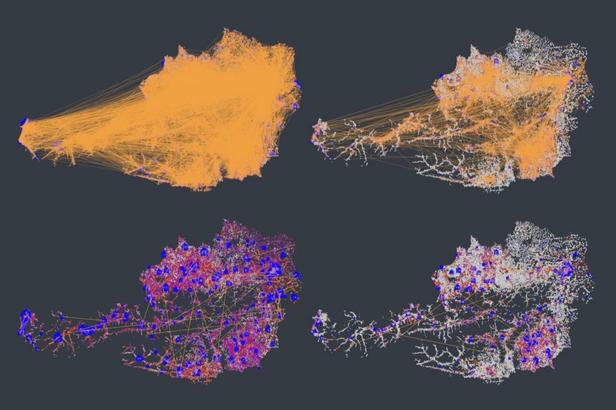

Ein Beispiel, was weniger Treffen bringen können:

Die Bilder oben zeigen die Reduktion der Kontakte um etwa 60 %.

Unten zeigen sich die Auswirkungen: Die Erkrankungsfälle würden sich bei diesem Extrembeispiel um 75 bis 80 % reduzieren. So viel an Kontakt-Reduktion sei gar nicht nötig, meint Popper.

Dass die Lage in Italien so dramatisch ist, liegt auch am überforderten Gesundheitssystem: Plätze auf Intensivstationen und Beatmungsgeräte fehlen, Menschen sterben, die eigentlich geheilt werden könnten. Wie ist das bei uns?

Wir sind, was die Ressourcen betrifft, gut aufgestellt, haben ein Super-Gesundheitssystem. Jetzt geht es darum, die Intensivbetten nicht durch falsche Logistikmaßnahmen mit Leuten zu belegen, die dort nicht rein gehören. Wir rechnen gerade, wie wir verhindern können, dass es da zu einem Engpass kommt.

Kommentare