Als Österreich eine Filmgroßmacht war

Atelier der Sascha-Film in Wien-Sievering um 1920

Im Jahr 1922 stand der Turm zu Babel am Laaer Berg in Wien Favoriten. Und das ist Sodom und Gomorrha geschuldet. Oder: Sascha Kolowrat. Der österreichische Filmpionier ließ hier, nachdem er in den USA den Monumentalfilm kennengelernt hatte, eine Filmstadt errichten und das größte Filmbauwerk in der Geschichte Österreichs dazu.

Damit der Superlative nicht genug: Mehrere Tausend (je nach Angabe 3.000 bis 14.000) Darsteller, Komparsen und Mitarbeiter waren bei Sodom und Gomorrha dabei. Das Budget wurde um das Fünffache überschritten. Und Kolowrat stieg mit dem Frühwerk von Michael Kertesz, der später in Hollywood als Michael Curtiz Karriere machen sollte (Casablanca), zu einem der erfolgreichsten europäischen Filmproduzenten auf.

Tatsächlich waren heimische Filmpioniere flott auf das neue Medium aufgesprungen: „Es gab bei uns bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Filmindustrie, die in den 1920er-Jahren relativ groß wurde“, erzählt der Filmhistoriker Stefan Schmidl von der Akademie der Wissenschaften.

Schmidl weiter: „Die ersten Produktionen waren nur kleine Filmchen über Alltagssituationen und dennoch eine Sensation, weil sich die Bilder bewegten. Bald erkannte man aber, dass es ein erzählendes Medium war. Und das war die Stärke der österreichischen Filmindustrie.“

Wettbewerbsvorteil

Nach dem Zerfall der Habsburgermonarchie erlebte Österreich einen regelrechten Film-Boom und erlangte sogar auf dem Weltfilmmarkt Bedeutung, weil die inflationsbedingt starke Abwertung der Krone die Produktionsbedingungen verbilligte und die Chancen am nun so wichtigen Exportmarkt erhöhte. Bald produzierte man Monumentalfilme, eigentlich die Königsdisziplin von Hollywood, und reüssierte mit Bibelschinken.

Große Stoffe der Weltliteratur sollten das schlechte Image, das der Film hatte – Stichwort Jahrmarktnimbus –, aufpolieren. Man versuchte, bekannte Schauspieler weg von den Bühnen hin zum Kino zu holen, um das Bildungsbürgertum anzulocken.

Wettbewerbsvorteil weg

Das Hollywood Europas wurde Wien vorerst nicht, weil die Währungsreform die Inflation bald eindämmte, die Wechselkurse sich stabilisierten und der Wettbewerbsvorteil Österreichs weg war. Bald erreichte Europa eine Filmflut aus den USA. Bereits 1923 gingen viele der noch jungen heimischen Filmgesellschaften wieder zugrunde; andere, die von Anlegern nur als Spekulationsobjekte betrachtet wurden, schlitterten beim Wiener Börsenkrach im Frühjahr 1924 in die Pleite.

Auch die Sodom und Gomorrha-Film-Stadt am Laaer Berg war in der zweiten Hälfte der 1920er-Jahre bereits wieder Geschichte. Das Areal wurde zur Wildnis.

Europas Hollywood

Dennoch schwärmte der britische Filmtheoretiker L’Estrange Fawcett 1928 im Buch Die Welt des Films, dass die Stadt Wien „wie keine andere Europas geeignet“ ist, „sich zu einem europäischen Hollywood zu entwickeln. Die wundervollen Baudenkmäler, zumal der Barockzeit, die unvergleichliche Schönheit der Wiener Landschaft, das nahe Hochgebirge und die hervorragend günstigen klimatischen Verhältnisse prädestinieren Wien geradezu zur Filmstadt.“

Und so begann in den 1930er-Jahren der zweite Frühling des österreichischen Films. Samt internationalem Erfolg.

Mit dem Wiener Film wurde eine eigene Marke entwickelt.

Filmhistoriker

Auch die Nazis waren sich des Propaganda-Potenzials bewusst, ließ sich doch in der Wiener Unterhaltung Ideologie gut verstecken. Bald reifte der Plan, Wien – neben Berlin und München – zur großen Filmmetropole zu machen. Filmstädte in utopischen Dimensionen inklusive.

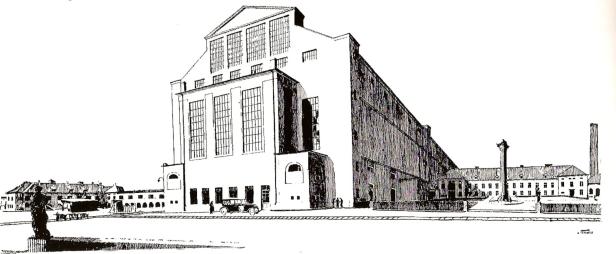

Einst eine der modernsten Aufnahmehallen weltweit - am Rosenhügel in Wien

„Realisiert wurde dann nur die große Tonhalle am Rosenhügel, damals eine der modernsten Aufnahmehallen. Sogar ein eigener Flugplatz war geplant“, erzählt der Filmhistoriker. „Das wären dann tatsächlich fast Hollywood-Dimensionen gewesen.“

Kommentare