Psychotherapie: Wo kommt sie her – und wohin führt ihr Weg?

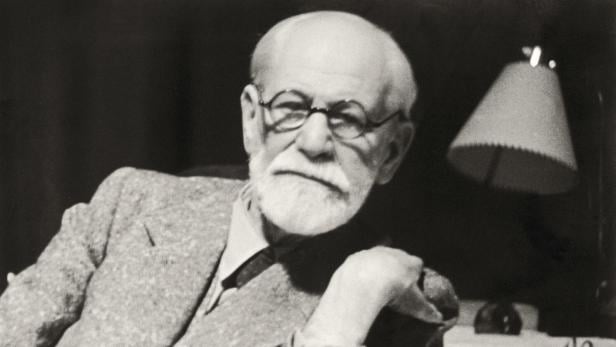

Sigmund Freud (1856–1939), Begründer der Psychoanalyse.

Der Name Sigmund Freud steht wie kein anderer für die Erforschung der menschlichen Psyche. Was viele nicht wissen: "Vorformen der Psychotherapie sind so alt wie die Menschheit." So formulierte es der österreichische Psychotherapeut und Universitätslektor Gerhard Stumm vor einigen Jahren in einem Artikel zur Geschichte des Faches.

Exorzismus bis Hypnose

Ihre Ursprünge liegen in der spirituellen Heilpraxis steinzeitlicher Kulturen. Quer durch die Epochen spielten Heiler zentrale Rollen in Gemeinschaften. In der Antike und insbesondere im darauffolgenden Mittelalter gewannen exorzistische Praktiken unter kirchlichem Einfluss an Bedeutung. Später bedienten sich Heilkundige oft hypnotischer Anwendungen. Ab 1770 emanzipierte sich die Hypnose von ihrem mystischen Ursprung. Sie ist noch heute – in deutlich veränderter Form – ein relevantes Therapieverfahren. Als wissenschaftliche Disziplin ist die Psychotherapie relativ jung. Der Begriff tauchte erstmals um 1870 in medizinischen Schriften in England und den Niederlanden auf. Die Entwicklung der Psychoanalyse Ende des 19. Jahrhunderts markiert den Beginn der modernen Psychotherapie.

Auf Basis seiner Theorie des Unbewussten entwarf Freud erstmals eine Neurosenlehre. Sein Denkmodell prägt das Fach bis heute und hat im vergangenen Jahrhundert viele Abkömmlinge hervorgebracht. Manche Methoden entstanden in Abgrenzung zu seinen Theorien, andere aus Ablehnung.

Prominente Pioniere

Österreichs historisch bedeutsame Rolle im Aufkommen der Psychotherapie wird auch daran deutlich, wie viele Pioniere – zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg – in der Region lebten und wirkten: Neben Freud auch Alfred Adler, Viktor Frankl, Carl Gustav Jung oder Jacob Levy Moreno, um nur einige zu nennen.

Als besonders einflussreich gelten heute neben psychodynamischen Verfahren die Verhaltenstherapie, die systemische Familientherapie und die personenzentrierte Gesprächstherapie. Diesen sogenannten psychotherapeutischen Schulen ist jeweils ein Menschenbild zu eigen, ebenso das Verständnis davon, wie psychische Störungen entstehen – und wie sie am wirkungsvollsten behandelt werden können.

Konkurrierende Schulen

Integrative Ansätze gelten als Zukunft der Psychotherapie: Sie verbinden bestehende Verfahren mit neuen Praktiken. Allerdings werden Strömungen ohne klaren theoretischen Hintergrund oft kritisch betrachtet, wenngleich viele die Konkurrenz zwischen den therapeutischen Schulen als überholtes Relikt der Vergangenheit betrachten.

Auch virtuell abgehaltener Psychotherapie kommt immer größere Bedeutung zu. Dass sie das reale Setting irgendwann ersetzen wird, glaubt Psychotherapieforscherin Andrea Jesser nicht, wie sie kürzlich im KURIER-Interview betonte: "Es wird eher ein Nebeneinander geben. Manche Prozesse brauchen aber den gemeinsamen Raum, mit körperlicher Präsenz und unmittelbarer Resonanz."

KI-basierte Therapie-Bots werden zudem immer versierter darin, psychisch belastete Menschen aufzufangen. Echt therapeutische Beziehungen können damit nicht ersetzt werden, ist man sich in der psychotherapeutischen Szene sicher. Aber Maschinen könnten künftig dabei helfen, Menschen in Krisen mit unmittelbaren Hilfsangeboten zu versorgen.

Parallel dazu steigt der Anspruch der Psychotherapie, noch stärker als eigenständige wissenschaftliche Disziplin wahrgenommen zu werden. Das spiegelt sich etwa auch in den jüngsten Bestrebungen hierzulande, die Ausbildung an Universitäten zu verankern.

Kommentare