Parkinson: Der Krankheit ihren Schrecken nehmen

.

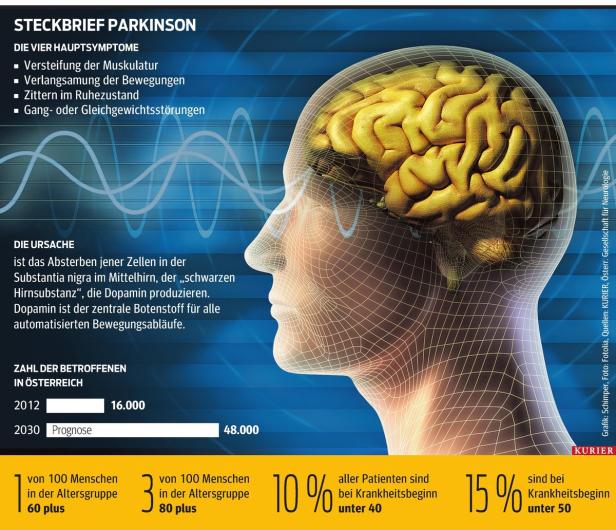

"Mit Parkinson kann man heute sehr viele Jahre – oft auch Jahrzehnte – sehr gut leben. Es gibt eine breite Palette von ausgezeichneten Behandlungsmöglichkeiten." Das sagt Univ.-Prof. Eduard Auff, Vorstand der Uni-Klinik für Neurologie an der MedUni Wien (AKH Wien), im Vorfeld des nächsten Gesundheitstalk am Mittwoch (siehe unten) zum Thema Parkinson: "Die Lebensqualität der Patienten ist deutlich höher als vor 30,40 Jahren."

Lesen Sie bitte unterhalb der Bildergalerie weiter.

Ähnlich auch Prim. Dieter Volc, vom Parkinson-Zentrum in der Confraternität: "Die Medikamente sind seit vielen Jahren im Wesentlichen unverändert. Aber ich sage meinen Patienten immer: Das Klavier haben wir zwar schon länger. Aber wir haben in den vergangenen Jahren gelernt, viel besser auf diesem Klavier zu spielen – also die Medikamente besser aufeinander abzustimmen."

In Wien stellten die Österreicher Oleh Hornykiewicz und Walter Birkmayer 1961 die erste wirksame Parkinson-Therapie vor: Den Ersatz des körpereigenen Botenstoffes Dopamin durch die Dopamin-Vorstufe L-Dopa. Auch heute noch ist Österreich ein Zentrum der Parkinson-Forschung: So konnte eine Gruppe um Gabor G. Kovacs (Klinisches Institut für Neurologie, MedUni Wien) zeigen, "wie sich Parkinson im menschlichen Gehirn von Zelle zu Zelle ausbreitet", so Auff. Und in Wien wird auch an einem Impfstoff gegen die Erkrankung geforscht: Er soll die eigentliche Krankheitsursache – die Ausbreitung eines krankhaft veränderten Eiweißes (Alpha-Synuclein) – stoppen. "Noch sind diese Forschungen aber erst in einem sehr frühen Stadium", betont Neurologe Volc.

Riechstörungen

Große Anstrengungen unternehmen Wissenschafter auch, die Erkrankung bereits vor dem Auftreten der ersten sichtbaren Symptome nachweisen zu können – ewa durch Biomarker im Blut. Zwar können bestimmte Riechstörungen, Verstopfung oder ein gestörter Traumschlaf – wenn man darin plötzlich schreit oder herumschlägt – ein früher Hinweis auf Parkinson sein. Ein eindeutiger Beweis sind sie aber nicht, betont Auff.

Wichtig ist, dass die Parkinsontherapie von Spezialisten durchgeführt wird: Bestimmte Medikamente, die ähnliche Effekt im Körper haben wie das Dopamin (Dopaminagonisten) können zu "Impulskontrollstörungen" führen – im Extremfall kann es z. B. zu einer Spiel- oder Kaufsucht kommen. Volc: "Das heißt aber nicht, dass man vor diesen Präparaten Angst haben muss. Wichtig ist, dass der Arzt die Patienten führt, sie aufklärt und bei Kontrollen aktiv danach fragt, ob derartige Symptome aufgetreten sind. Darüber reden ist schon sehr hilfreich. Im schlimmsten Fall kann das Präparat gewechselt werden."

Die Diskussion zum Thema:

Parkinson ist das Thema des Gesundheitstalks am Mittwoch, 18. 3., 18.30 Uhr.

KURIER-Ressortleiterin Gabriele Kuhn diskutiert mit

Univ.-Prof. Dr. Eduard Auff (Vorstand der Uni-Klinik für Neurologie, MedUni Wien),

Prim. Dr. Dieter Volc (Leiter des Parkinson-Zentrums der Confraternität) und

Dr. Klaus Novak (Uni-Klinik für Neurochirurgie der MedUni Wien).

Veranstaltungsort:

Van-Swieten-Saal der MedUni Wien, Van-Swieten-Gasse 1a, 1090 Wien.

Veranstalter: KURIER, Medizinische Universität Wien und Novartis. Eintritt frei.

Mit leichten elektrischen Impulsen in bestimmten Hirnarealen Bewegungsstörungen bei Parkinson deutlich reduzieren: Das ist das Prinzip der „tiefen Hirnstimulation“. „Der Impulsgeber selbst wird – ähnlich wie ein Herzschrittmacher – im Brustbereich implantiert“, sagt der Neurochirurg Klaus Novak von der MedUni Wien. „Elektroden werden in jene Kernregionen des Gehirns gelegt, die für die Feinsteuerung von Bewegungen zuständig sind.“ Durch den Ausfall der dopaminproduzierenden Zellen sind sie überaktiv. „Die Stimulation hemmt diese Überaktivität.“

Doch die Methode ist nicht für jeden an Parkinson Erkrankten geeignet. „Ihr Erfolg hängt von der richtigen Auswahl der Patienten ab – und von einer guten Teamarbeit zwischen Neurologen, Neurochirurgen und Neuroradiologen. Dazu braucht es ausreichend Erfahrung, weshalb diese Therapie nur an großen Zentren durchgeführt wird.“

Ein Trend der vergangenen Jahre ist eine frühzeitigere Implantation – bereits ab vier Jahren nach Erkrankungsbeginn statt erst nach zehn bis zwölf Jahren. Novak: „Die Lebensqualität dieser Patienten ist nach dem Eingriff im Durchschnitt um rund 25 Prozent besser (laut Selbsteinstufung der Betroffenen, Anm.) als die Lebensqualität von Patienten mit weiterhin ausschließlich medikamentöser Therapie.“

Kommentare