Jedes Jahr drei neue Medikamente gegen Krebs

Vorhersagen sind immer schwierig: Aber im Moment rechne ich mit ein bis drei neuen Medikamenten pro Jahr. In zehn Jahren wäre es zehn bis 30 – das ist extrem viel. Aber ich bin da optimistisch“. Das sagt der Salzburger Onkologe Richard Greil.

Bereits 2014 könnte ein Medikament zur Verfügung stehen, das erschöpfte und vom Tumor praktisch lahmgelegte Abwehrzellen wieder fit macht. Die Studien mit diesem Antikörper seien bisher vielversprechend verlaufen.

KURIER: Worauf können Krebspatienten in den nächsten Jahren hoffen?

Richard Greil: Es lässt sich jetzt noch nicht sagen, wie viele von den erwarteten Präparaten nur einen kleinen Fortschritt bringen, der aber dann – in Kombination mit anderen kleinen Fortschritten – einen großen ergibt. Oder welche neuen Medikamente einen echten Durchbruch bedeuten werden. Möglicherweise wird in den USA bereits Mitte 2014 mit einem beschleunigten Verfahren ein Antikörper zugelassen, der Krebs mit einem völlig neuen Prinzip bekämpft.

Welchem?

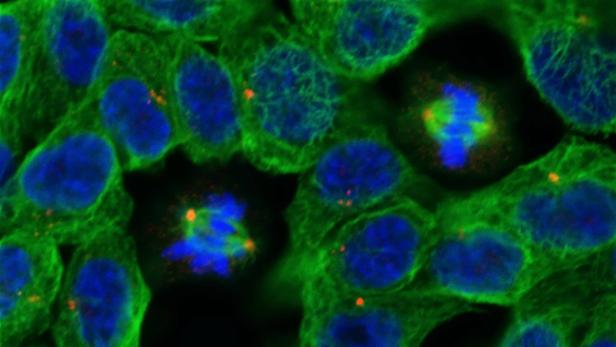

Kommt ein Tumor mit Abwehrzellen des Körpers in Kontakt, kann er sie mithilfe eines speziellen Moleküls de facto ,lahmlegen‘, sie erschöpfen. Dadurch teilen sie sich auch nicht mehr und es kommen keine neuen Abwehrzellen mehr nach. Dieser ,PD1-Antikörper‘ unterbricht diese fatale Kommunikation zwischen Tumor und Abwehrzellen. Er kann die Abwehrzellen reaktivieren, verjüngen und für den Kampf gegen den Tumor wieder stark und wirksam machen. In Studien haben sich im vergangenen Jahr teilweise sehr positive Effekte gezeigt – etwa bei schwarzem Hautkrebs mit Metastasen, auch bei Lungenkrebs. Jetzt will man die Forschung auf andere Krebserkrankungen ausdehnen.

Viele Krebstherapien sind sehr teuer – wenn es immer mehr Präparate gibt, wird das dann noch leistbar sein?

Die Kosten werden dramatisch überschätzt – nur 1,5 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben werden für medikamentöse Krebstherapie aufgewendet. Dabei sind Krebserkrankungen für 50 Prozent aller vorzeitigen Verluste an Lebensjahren verantwortlich. Die indirekten Kosten – alles, was die Familie und die Gesellschaft rund um die Erkrankung aufbringen müssen – sind zwei bis drei Mal so hoch. Und durch zunehmend zielgerichtete Therapien werden wir den Patienten wirkungslose und teure Behandlungen ersparen.

Viele Experten sagen, die Krebstherapie wird in Zukunft zur Computerwissenschaft. Wie kann man sich das vorstellen?

Heute stechen wir mit einer Biopsienadel in den Tumor, entnehmen Gewebe und sehen uns die genetische Beschaffenheit an. Teilweise haben wir schon Medikamente, die dann nur für diese oder jene genetische Mutation infrage kommen. Sticht man aber zwei Zentimeter daneben in den Tumor, kann das Gewebe genetisch bereits völlig anders aussehen. Und es gibt offenbar noch ganz andere Faktoren, die darüber entscheiden, wie sich eine Tumorerkrankung entwickelt und wie gut eine Therapie anspricht: Die Durchblutung, die Beschaffenheit der umgebenden Zellen, etc. Wir werden mathematische Modelle benötigen, um hier Regelmäßigkeiten und Grundprinzipien herauszufinden. Dazu wird es notwendig sein, dass den Kliniken Forschungsmittel für Studien mit Patienten zur Verfügung gestellt werden – derzeit ist die Krebsforschung in Österreich massiv unterfinanziert, und für Patientenstudien gibt es praktisch gar kein Geld.

Ein Schwerpunkt des Kongresses ist Krebs und Armut.

Auch in Ländern, die allen Bürgern einen freien Zugang zu Therapien garantieren, werden die Unterschiede in der Überlebenszeit zwischen reicheren und ärmeren Krebspatienten größer statt kleiner. Spanische Studien zeigen, dass sogar innerhalb einer Stadt die Häufigkeit der Krebstodesfälle von Viertel zu Viertel sehr unterschiedlich sein kann – abhängig vom ökonomischen Status. Die Finanzkrise verschärft diese Problematik noch. Wir müssen darauf achten, dass der freie Zugang zu Therapien für alle nicht nur auf dem Papier besteht. Hinzu kommt, dass Krebs die Patienten oft arm macht: Weil sie aus dem Beruf ausscheiden müssen oder der Partner auch zu Hause bleibt, um die Pflege zu übernehmen.

Kommentare