Wenig Bildung heißt kürzer leben

Die Lebenserwartung von Frauen in Zimbabwe beträgt 42 Jahre, in Japan sind es 86, In London macht der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den wohlhabendsten und sozial schwächsten Stadtteilen 17 Jahre aus. „Wir haben das Wissen und wir haben auch die Mittel, diese Kluft innerhalb von einer Generation zu schließen. Die Frage ist nur: Haben wir auch den Willen?“, sagte Sir Michael Marmot, Direktor des renommierten Instituts für Gleichberechtigung im Gesundheitswesen am University College in London, Freitagnachmittag in Alpbach. Er war Eröffnungsredner bei den Gesundheitsgesprächen des Europäischen Forums.

„In einem Bericht haben wir festgestellt: Um 100 Milliarden US-Dollar könnte man weltweit die Verhältnisse in allen Slums verbessern. Wie ich die Zahl gesehen habe, habe ich mir gedacht, niemand wird uns ernst nehmen, wer wird so viel ausgeben?“ Dann habe er nachgerechnet, wie viel Geld bisher weltweit für die Rettung von Banken aufgebracht wurde: „11.000 Milliarden US-Dollar. Das heißt: Um weniger als ein Hundertstel dieser Summe könnte jeder Mensch auf der Welt sauberes Wasser haben.“

Die Kluft wird größer

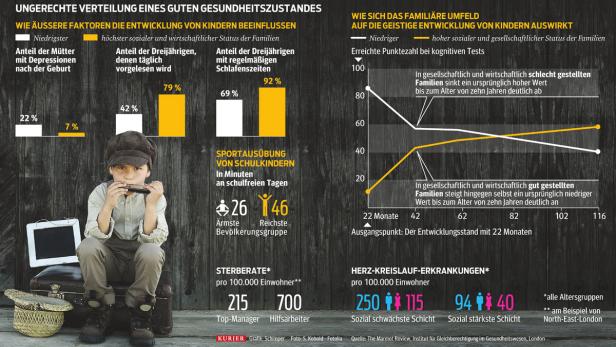

„Je höher das Bildungsniveau, desto niedriger die Sterblichkeit“, so Marmot. Daten aus Schweden zeigen, dass der Anstieg der Lebenserwartung in der Bevölkerungsgruppe mit hohem Bildungsniveau seit Anfang der 90er-Jahre um ca. ein Jahr größer war als in den Gruppen mit geringer Bildung: „Das heißt, dass sich die schon bestehenden Unterschiede noch vergrößerten.“

Verkürzte Lebensdauer ist nicht die einzige Folge sozialer und wirtschaftlicher Schlechterstellung∙ Sozial schwache Gruppen leben 20 Jahre mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die bestgestellte Bevölkerungsschicht hingegen nur zwölf Jahre: „Sie hat mit 70 auch weniger Krankheiten als die Gruppe am unteren Ende der Skala 15 Jahre früher.“

Und es geht nicht nur um Armut im klassischen Sinn: „20 Prozent der Mütter mit einem niedrigen sozialen Status glauben, dass es nicht wichtig ist, mit einem drei Jahre alten Kind zu reden, sie lesen ihm auch viel weniger vor: All das hat Auswirkungen“, betont Marmot.

Wenn Fairness im Zentrum aller politischen Bereiche stehe, „wird sich die Gesundheitssituation der gesamten Bevölkerung verbessern, die Ungleichheiten werden sich verringern. Wir haben dazu eine moralische Verpflichtung – finanzielle Schwierigkeiten in der Wirtschaftskrise dürfen kein Hindernis sein.“

„Auch in Österreich sehen wir diese Entwicklung“, sagt der Internist Univ.-Prof. Siegfried Meryn (siehe auch rechts), einer der Gründer der Initiative „Nein zu Krank und Arm“. Menschen, die in Armut leben, weisen einen drei Mal schlechteren Gesundheitszustand auf und sind doppelt so oft krank wie Personen ohne finanzielle Mängel. „Arme Menschen haben teilweise mit 45 Jahren dieselben gesundheitlichen Einschränkungen wie 75-Jährige aus einkommensstarken Schichten.“

Kommentare