Hautkrebs-Gefahr: Wer besonders betroffen ist und wie man ihn frühzeitig erkennt

Je höher die Anzahl der Sonnenbrände ab Kindesalter, desto höher ist das Krebsrisiko

Hautkrebs gehört zu den am häufigsten diagnostizierten Krebserkrankungen weltweit: Jährlich gibt es etwa 1,5 Millionen neue Fälle. Rund 325.000 davon entfallen auf das Melanom, in Österreich trifft diese Diagnose pro Jahr circa 1.500 Menschen, Tendenz steigend.

Dabei ist Hautkrebs nicht gleich Hautkrebs und nicht jede Art ist gleich gefährlich. „Wir unterscheiden hauptsächlich zwischen dem ,weißen Hautkrebs‘, bestehend aus Basalzellkarzinomen und Plattenepithelkarzinomen, und dem ,schwarzen Hautkrebs‘, dem malignen Melanom“, erklärt Univ.-Prof. Dr. Christoph Höller, Leiter der dermato-onkologischen Ambulanz am AKH Wien. Basalzellkarzinome, auch Basaliome, und Plattenepithelkarzinome entstehen aus den Zellen der Oberhaut (Keratinozyten).

Während erstere nur sehr selten Metastasen bilden, können Plattenepithelkarzinome in fortgeschrittenen Stadien auch andere Organe befallen. Das maligne Melanom hingegen entwickelt sich aus den pigmentbildenden Melanozyten. Diese Zellen produzieren Melanin, das für die natürliche Hautfarbe und die Bräunung durch Sonnenstrahlung verantwortlich ist. Melanome sind seltener als Basaliome und Plattenepithelkarzinome, aber erheblich gefährlicher. Sie neigen dazu, frühzeitig Metastasen zu bilden und sind für die meisten Todesfälle durch Hautkrebs verantwortlich.

Je heller die Haut desto höher das Risiko

Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens an Hautkrebs zu erkranken, hängt stark von zwei Faktoren ab: dem Hauttyp und der UV-Belastung . Der entscheidende genetische Faktor ist die Hautfarbe (Haut-Phototyp), die durch das Gen MCR1 beeinflusst wird. Je heller die Haut, desto geringer ist ihr Selbstschutz vor der Sonne. Auch Bräunung bietet bei hellen Typen nur einen geringen Sonnenschutz, der etwa einem Lichtschutzfaktor von vier entspricht. Der hellhäutige, auch keltische, Hauttyp ist daher stärker gefährdet als der mediterrane. Rund 30 Prozent entwickeln im Laufe des Lebens ein Basaliom, etwa zehn Prozent ein Plattenepithelkarzinom, und ein Melanom betrifft etwa eine von 70 Personen mit heller Haut.

Aktinische Keratosen sind raue, rötliche Hautveränderungen, die häufig mit einer weißlichen, verdickten Hornschicht bedeckt sind. Sie treten vor allem an Körperstellen auf, die über Jahre hinweg regelmäßig der Sonne ausgesetzt waren – etwa im Gesicht, auf der Kopfhaut oder an den Händen. Besonders ältere Menschen sind betroffen, da die Haut durch langfristige UV-Strahlung geschädigt wurde. Diese Veränderungen gelten als Präkanzerosen, also als mögliche Vorstufen von Hautkrebs. Sie können sich in ein Plattenepithelkarzinom der Haut weiterentwickeln, müssen es aber nicht. Tatsächlich bildet sich ein Teil der aktinischen Keratosen sogar spontan zurück. Dennoch zeigen genetische Untersuchungen, dass sie bereits Schäden enthalten, die auch in bösartigen Tumoren nachgewiesen werden.

Das Risiko, dass eine einzelne aktinische Keratose zu einem Plattenepithelkarzinom wird, liegt bei etwa einem Prozent. Wer jedoch mehr als 20 dieser Hautveränderungen in einem Bereich aufweist, hat ein deutlich höheres Risiko – hier entwickeln bis zu 20 Prozent der Betroffenen im Laufe ihres Lebens Hautkrebs. Eine frühzeitige Behandlung ist daher empfehlenswert, insbesondere bei einer größeren Anzahl an aktinischen Keratosen. Heute stehen verschiedene Therapieoptionen zur Verfügung, darunter lokal aufzutragende Cremes oder andere schonende Verfahren. Da sich Sonnenschäden über Jahre hinweg summieren, ist zudem konsequenter UV-Schutz die wichtigste Maßnahme, um das Risiko langfristig zu minimieren.

Sonnenschutz beugt vor

Neben dem Hauttyp stellt ultraviolette Strahlung den bedeutendsten Risikofaktor für Hautkrebs dar. Das gilt „sowohl für die natürliche Sonnenstrahlung als auch für die künstliche Bestrahlung in Solarien “, erklärt Höller. Nicht umsonst hat die EU die Benutzung von Solarien unter 18 Jahren verboten. Besonders im Kindes- und Jugendalter sind Melanozyten besonders empfindlich gegenüber UV-Strahlung. Kinderhaut gehört daher besonders geschützt, grundsätzlich soll jedoch in jedem Alter darauf geachtet werden, Sonnenbrände zu vermeiden. Die Anzahl der erlebten Sonnenbrände steht schließlich in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Risiko an einem Melanom zu erkranken. Die Rechnung ist dementsprechend simpel: Je mehr Sonnenbrände, desto höher das Risiko. Das Risiko für weißen Hautkrebs ist wiederum abhängig von der Gesamtmenge der UV-Strahlung, der man im Laufe des Lebens ausgesetzt war.

Die wichtigste Maßnahme zur Hautkrebsprävention ist somit konsequenter Sonnenschutz. Dabei gilt:

- Vermeiden: Direkte Sonnenexposition in der Mittagszeit meiden

- Bekleiden: Schutz durch Kleidung, Hut und Sonnenbrille

- Cremen: Regelmäßig auftragen , mindestens LSF 30, für Kinder LSF 50

Die Prognose bei Hautkrebs hängt maßgeblich vom Zeitpunkt der Diagnose ab. Je früher beispielsweise ein Melanom erkannt wird, desto höher sind die Heilungschancen.

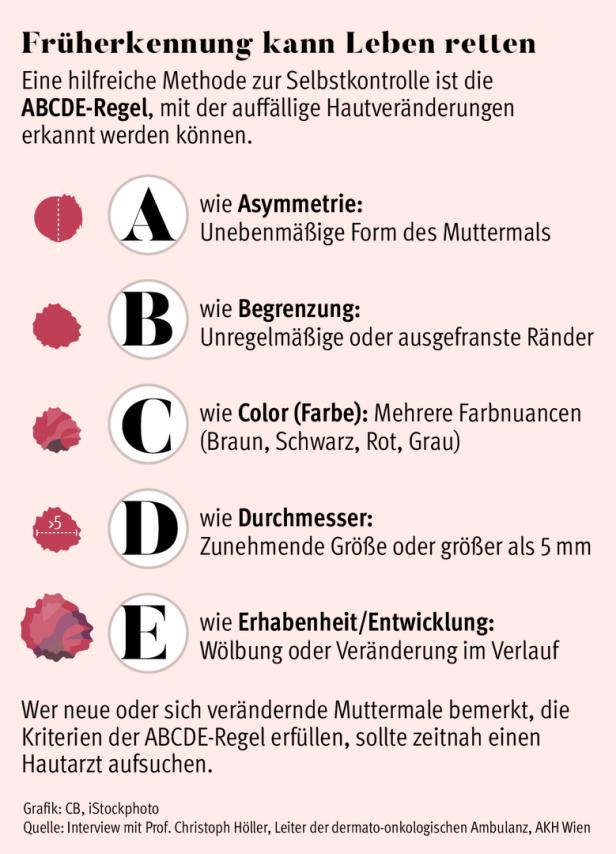

Die ABCD-Regel

Eine wichtige Einflussgröße ist die Dicke des Tumors. Hier gilt: „Je dünner das Melanom zum Zeitpunkt der Diagnose, desto besser sind die Überlebenschancen.“ Bei einer Größe von einem Millimeter ist die Wahrscheinlichkeit einer Metastasierung sehr gering. Bei Tumoren über vier Millimeter liegt sie bereits bei über 50 Prozent“, unterstreicht Höller die Bedeutung der Früherkennung. Entscheidend für die Prognose, und damit ein weiteres Argument für regelmäßige Kontrollen beim Hautarzt, ist, ob bei Diagnose bereits Metastasen vorhanden sind. Weiteren Einfluss auf die Wahl der Therapie und den Behandlungserfolg haben Begleiterkrankungen wie Autoimmunerkrankungen oder notwendige Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken, etwa nach einer Organtransplantation.

„Für eine gesicherte Diagnose reicht bei den meisten Muttermalkontrollen eine klinische Untersuchung mit einem Auflichtmikroskop aus“, sagt Höller. Eine erweiterte Methode ist die digitale Auflichtmikroskopie, die eine bessere Verlaufskontrolle von Hautveränderungen ermöglicht. Besonders bei Risikopatienten mit vielen atypischen Muttermalen hilft die Digitale Ganzkörperfotografie, Melanome frühzeitig zu erkennen. Und wie ist es um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bestellt? „Einige Systeme nutzen bereits AI-basierte Algorithmen zur Diagnosestellung, wobei die Genauigkeit stark von der Bildqualität abhängt und eine kritische Kontrolle durch Spezialisten bleibt erforderlich “, so Höller. Auch mobile Apps zur Muttermalerkennung liefern oft ungenaue Ergebnisse. Insbesondere sei das bei Bildern der Fall, die zu Hause gemacht werden. Trotz dieser Herausforderungen werden solche Systeme kontinuierlich weiterentwickelt und könnten künftig eine frühzeitige Hauttumordiagnose erleichtern. Tipp vom Experten: „Nutzer solcher Anwendungen sollten auf die EU-Zertifizierung als Medizinprodukt achten.“

Vor allem bei Menschen mit erhöhtem Risiko sind Screenings lebenswichtig. Dazu zählen:

- Menschen mit einem „keltischen“ Hauttyp; blasse Haut, rötliche Haare

- Personen mit über 50 Muttermalen

- Menschen mit einer Melanomerkrankung in der biologischen Familie

- Patienten, denen bereits ein Basaliom oder Plattenepithelkarzinom oder Melanom entfernt wurde, sofern sie sich nicht mehr in einem Tumor-Nachsorgeprogramm befinden

- Patienten unter laufender Medikation, für die in den Zusatzinformationen der Medikation eine jährliche Hautkontrolle empfohlen wird

- Berufsgruppen, die UV-Licht in besonderem Maße ausgesetzt sind, etwa Dachdecker

Für alle anderen Erwachsenen geht die Tendenz dazu ein Hautkrebs-Screening alle drei bis fünf Jahre zu empfehlen, bzw. eine anlassbezogene Kontrolle bei sich verändernden Hautläsionen. Eine regelmäßige Muttermalkontrolle bei Kindern wird nicht empfohlen, da Melanome und Hautkrebs im Kindesalter echte Ausnahmefälle sind. Auch hier gilt die Ausnahme, dass einzelne Läsionen mit auffälliger Veränderung angeschaut werden sollten.

Univ.-Prof. Dr. Christoph Höller Hautarzt und Leiter der dermato-onkologischen Ambulanz am AKH Wien

Fortschritte in Therapie

Nichtsdestotrotz ist der Fortschritt in der Behandlung von Hautkrebs gut unterwegs. Besonders die Checkpoint-Inhibitor-basierte Immuntherapie wird inzwischen nicht nur nach, sondern bei operablen Metastasen auch schon vor einer Operation als neoadjuvante, also unterstützende, Therapie eingesetzt. Diese Strategie ermöglicht es, dass mehr Patienten nach der Operation dauerhaft tumorfrei bleiben. Auch zielgerichtete Therapien, wie BRAF/MEK-Inhibitoren beim Melanom oder Hedgehog-Inhibitoren beim fortgeschrittenen Basalzellkarzinom, zeigen hohe Ansprechraten: Fast alle Betroffenen erleben zumindest eine Stabilisierung oder leichte Rückbildung des Tumors.

Allerdings kann der Krebs im Laufe der Zeit Resistenzen gegen diese Medikamente entwickeln. Die Immuntherapie spricht zwar nicht bei allen Patienten an, doch wenn sie wirkt, hält die Wirkung häufig über einen langen Zeitraum an. Goldstandard ist bei Hautkrebs immer noch die Operation. „Insbesondere bei primären Hauttumoren gilt die vollständige operative Entfernung als erste Wahl“, so Höller. In bestimmten Fällen – etwa bei sehr großen Tumoren oder wenn Patienten aufgrund von Alter oder Vorerkrankungen nicht operiert werden können – kommen alternative Verfahren zum Einsatz, räumt der Experte ein. Dazu gehören lokal zerstörende Maßnahmen wie Kryotherapie, Immuntherapien in Cremeform, intraläsionale Injektionen oder Strahlentherapie. Besonders beim weißen Hautkrebs hat sich die Strahlentherapie als eine ähnlich wirksame Alternative zur Operation erwiesen.

Impfung in Sicht?

Derzeit wird intensiv an innovativen Therapien geforscht. Ein vielversprechender experimenteller Ansatz sind personalisierte Tumorimpfstoffe, die auf spezifische Veränderungen in den Tumorzellen, sogenannte Neoantigene, abzielen. Erste Studien deuten darauf hin, dass diese Impfstoffe als vorbeugende Therapie nach der Entfernung von Metastasen die Rückfallrate senken könnten.

Höller: „Die Forschung auf diesem Gebiet läuft auf Hochtouren – mit der Hoffnung, die Behandlungsmöglichkeiten für Hautkrebs weiter zu verbessern.“ Mehr Informationen bietet die Österreichische Krebshilfe unter www.sonneohnereue.at.

Kommentare