Mankos bei Mammografie-Vorsorgeprogramm in Österreich

Die Teilnahmerate beim österreichischen Mammografie-Screening ist zu gering, darüber sind sich Experten einig.

Alle zwei Jahre können Frauen in Österreich ab einem Alter von 40 Jahren kostenlos eine Mammografie zur Brustkrebsvorsorge in Anspruch nehmen. Frauen zwischen 45 und 74 erhalten dazu auch eine schriftliche Einladung. Das Programm startete im Jänner 2014, 2023 wurde die Altersobergrenze von 69 auf 74 ausgeweitet. Auch Frauen ab 75 können weiterhin zur Mammografie gehen, wenn sie das möchten, erhalten aber keine Einladung.

Eine aktuelle Studie aus Salzburg hinterfragt nun die Effektivität des kostenlosen Mammografie-Screenings.

Seit der Einführung habe sich gegenüber der Zeit vor dem Programm nichts gebessert. „Im untersuchten Zeitraum zeigte sich kein Unterschied in der Teilnahmerate bei Mammografien. Sie ist extrem niedrig – es konnte keine Steigerung erzielt werden. Auch das Auftreten von Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium im Bundesland Salzburg ist im Vergleich zur Zeit ohne Screening-Programm nicht signifikant gestiegen“, sagt der Salzburger Onkologe Richard Greil, der an der Studie beteiligt war.

International gelten Mammografie-Früherkennungsprogramme als wichtig für das Senken der Brustkrebs-Sterblichkeit. Je früher eine Krebserkrankung erkannt wird, desto besser und schonender ist sie behandelbar. Dem widerspricht Greil nicht, in der Studie sei aber nicht nachweisbar gewesen, dass seit Einführung des Brustkrebs-Screenings in Österreich mehr Brustkrebsfälle erkannt wurden.

Die Forschenden werteten Daten des Tumorregisters Salzburg aus, das alle im Bundesland diagnostizierten Krebsfälle erfasst. Eingeschlossen wurden Patientinnen mit Wohnsitz im Bundesland Salzburg und einer Erstdiagnose Brustkrebs zwischen 2010 und 2022. Untersucht wurde die Häufigkeit von bei Mammografie-Untersuchungen festgestellten Mammakarzinomen nach Größe und Stadien – einmal für den Zeitraum 2010 bis 2013 vor Einführung des Früherkennungsprogramms, einmal für den Zeitraum 2016 bis 2019 danach.

Keine signifikante Änderung bei der Häufigkeit der Diagnosen

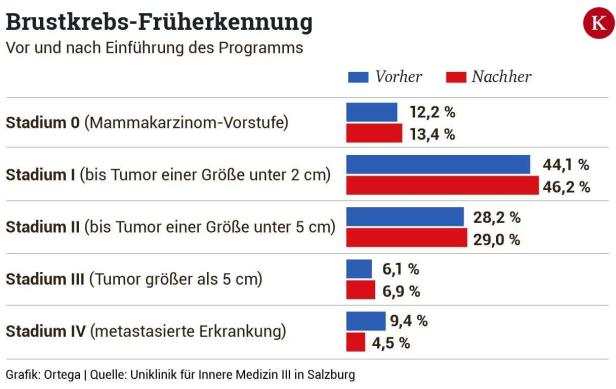

Das Ergebnis: Die Verteilung der Stadien 0, der Krebsvorstufe, bis IV, der metastasierten Erkrankung, unterschied sich zwischen den beiden Zeiträumen nicht signifikant. Zwar hätte sich der Anteil von Brustkrebs im Stadium IV an den Diagnosen von 9,4 Prozent auf 4,5 Prozent reduziert, dies sei jedoch keine statistisch signifikante Veränderung. Ebenfalls keine signifikanten Unterschiede wurden zwischen den weiteren Krebsstadien gefunden (siehe Grafik unten).

Für Greil ist das ein Zeichen dafür, dass die Ziele des Screening-Programms neu definiert werden müssten. „Es braucht eine Anpassung, insbesondere wenn die Teilnahmerate so niedrig ist. Man müsste viel mehr frühere Brustkrebsstadien erkennen. Damit solche Effekte sichtbar werden, müsste die Teilnahmerate aber bei 70 bis 75 Prozent oder sogar noch höher liegen“, betont der Krebsexperte.

40 Prozent der Frauen in der Altersgruppe gehen zur Mammografie

Tatsächlich liegt die Rate der Frauen, die das Mammografie-Screening-Programm nutzen, je nach Bezirk österreichweit zwischen zwölf und 51 Prozent. Insgesamt nahmen in den Jahren 2020/21 614.835 Frauen, das sind 40 Prozent der Frauen in der entsprechenden Altersgruppe, teil, heißt es in der vierten Evaluation des Programms, die vor rund einem Jahr veröffentlicht wurde. Zusammen mit den aus diagnostischen Gründen (Mammakarzinom-Verdacht) durchgeführten Mammografie-Untersuchungen komme man auf eine Abdeckung in der Zielgruppe auf 53 Prozent.

„Das Screening wurde vor elf Jahren eingeführt und man müsste Effekte sehen können. Wenn diese, wie in unserer Studie, nicht nachweisbar sind, braucht es eine Analyse auf gesamtösterreichischer Ebene. Man muss sich die Frage stellen, was das Früherkennungsprogramm bringen soll, welche Ziele es hat“, betont Greil, der mit Jahreswechsel als Primar der III. Medizin am Salzburger Uniklinikum in Pension ging, aber weiterhin als Wahlarzt und in der Forschung aktiv ist. Die Studie sei kein Argument gegen die Mammografie oder ein Aufruf, das Screening-Programm abzustellen, es müsse aber auf neue Beine gestellt werden, so Greil.

"Derzeit nichts besseres als die Mammografie"

Auch Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, betont, dass es mehr Anstrengungen brauche, um mehr Frauen zur Teilnahme zu motivieren. „Die Frauen, die bisher immer gegangen sind, nehmen die Möglichkeit zur Mammografie auch weiterhin wahr. Dass in Salzburg keine Veränderung festgestellt wurde, liegt an der geringen Teilnahmerate. Gerade die Frauen, für die es besonders wichtig wäre, gehen nicht zur Mammografie“, sagt Sevelda. Und weiter: „Es wäre wünschenswert, wenn wir vonseiten der Wissenschaft eine selektivere Form des Screenings anbieten könnten. Derzeit haben wir aber nichts besseres als die Mammografie.“ Analysiert werden sollte, wer nicht zur Mammografie gehe, oft seien es Bildungsrandschichten oder Frauen mit Migrationshintergrund.

Generell zeigen Evaluationsberichte des Mammografie-Screenings, dass das Programm in Österreich Nutzen und Erfolge habe, sagt auch Thomas Helbich, 2. Stellvertretender Leiter der Univ.-Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin an der MedUni Wien. „Möglicherweise sind die Ergebnisse der Studie auch methodisch bedingt, da nur ein relativ kurzer Zeitraum von drei Jahren nach Einführung des Screenings untersucht wurde. Österreich ist, was die Entdeckung von Brustkrebs betrifft, in vielen Punkten besser, als es die EU vorgibt“, so Helbich. So werde in Österreich bei medizinischer Notwendigkeit, z.B. einer gewissen Dichte des Brustgewebes, zusätzlich eine Ultraschalluntersuchung durchgeführt. „Auf diese Weise wird pro 1.000 Untersuchungen ein Karzinom mehr entdeckt, als wenn wir diese Untersuchung nicht durchführen würden. Der einzig Haken des Programms ist die niedrige Beteiligung“, meint Helbich.

Mehr Aufklärung, vor allem auch bei Menschen mit Migrationshintergrund

Über das Screening-Programm werde versucht, einen möglichst niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Es braucht nur die Ecard, keine Überweisung von einem Arzt. „Noch immer fühlen sich viele Menschen von Vorsorgemedizin aber nicht angesprochen. Es bräuchte noch mehr Aufklärung und Bekanntmachen“, betont der Radiologe. Wenn mehr als die Hälfte der Frauen nicht regelmäßig zur Vorsorge gehen, werden viele Karzinome erst entdeckt, wenn sie bereits in fortgeschrittenem Stadium sind.

Warum das Programm nicht von mehr Frauen in Anspruch genommen wird, ist für Österreich nicht untersucht. Einen Einfluss hätten Bildungsgrad und Einkommen, aber auch der kulturelle Hintergrund spiele eine Rolle, etwa dass eine Brustuntersuchung durch möglicherweise männliche Untersucher abgelehnt werde. Immer noch hartnäckig halte sich der Mythos, dass die Strahlenbelastung der Mammografie das Brustkrebsrisiko erhöhen könnte. Die Strahlenbelastung werde allerdings immer geringer. Helbich: „Die Geräte werden immer besser, zudem findet die Untersuchung nur alle zwei Jahre statt. Die Strahlenbelastung einer Mammografie alle zwei Jahre ist vergleichbar mit einem Langstreckenflug von Wien nach New York. Man braucht sich davor nicht zu fürchten, sondern sollte sie lieber früher machen als zu spät.“

Kommentare