Coronavirus: Österreich im Wettlauf um weitere Beatmungsgeräte

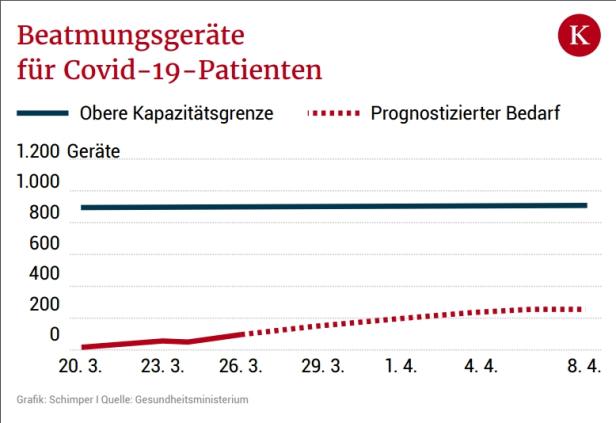

Derzeit sind 900 lebenserhaltende Beatmungsgeräte ausschließlich für Covid-19-Patienten verfügbar. Wie viele Geräte noch angeschafft werden können, ist offen

Das Krankenhaus Zams in Tirol stößt an seine Grenzen: 54 Covid-19-Patienten werden dort derzeit behandelt, elf lagen Donnerstag auf der Intensivstation, neun wurden beatmet. "Leider benötigen die meisten Patienten, die von den Covid-19-Normalstationen auf die Intensivstation kommen, relativ bald eine Intubation und maschinelle Beatmung“, sagt Intensivmediziner Walter Hasibeder. Er ist Leiter der Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin in Zams. Das Spital liegt in der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Region Österreichs, im Bezirk Landeck. In ganz Österreich werden bereits an die 100 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen betreut.

"Derzeit lernen wir jeden Tag dazu", betont Hasibeder: "Leider benötigen die meisten Patienten, die von den Covid-Normalstationen auf die Intensivstation kommen, relativ bald eine Intubation und maschinelle Beatmung."

Und weiter: "Was wir vielleicht am Anfang von anderen Ländern wie Italien gehört haben und noch nicht so richtig geglaubt haben, bewahrheitet sich jetzt. Viele Patienten sprechen nicht auf nicht-invasive Beatmungsmethoden (z. B. Masken, Anm.) an und müssen durch Intubation mechanisch beatmet werden." Und das relativ lang.

2600 Geräte, 900 derzeit verfügbar

Donnerstagabend hielt Österreich bei 6.400 Infizierten. Ungefähr 30.000 bis 35.000 Gesamterkrankte können laut Modellrechnungen der neu geschaffenen Covid-Data-Taskforce gleichzeitig versorgt werden. Das sei "der kritische Schwellenwert bei den derzeitigen Kapazitäten", sagte Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) am Donnerstag. Derzeit geht man im Gesundheitsministerium davon aus, dass 3 Prozent der Erkrankten intensivmedizinischer Betreuung – und damit großteils wahrscheinlich auch künstlicher Beatmung – bedürfen. Das entspräche beim genannten Schwellenwert rund tausend ganz schwer Erkrankten auf Intensivstationen.

Laut aktueller Erhebung der GÖG verfügt Österreich über insgesamt 2600 Beatmungsgeräte (für Erwachsene und Kinder). Derzeit sind demnach aber nur 900 davon für Covid-19-Patienten verfügbar. Denn die Zahl der schweren Grippefälle bleibt dieses Jahr ungewöhnlich stabil und auch die übrige intensivmedizinische Versorgung muss gewährleistet bleiben.

Experten zweifeln an kreativen Lösungen

In Europa ist inzwischen ein Wettlauf um zusätzliche Beatmungsgeräte ausgebrochen. Zu allererst braucht Italien erhöhte Kapazitäten. Man ging dort mit einer Zahl von nur acht Geräten pro 100.000 Einwohner in das, was verzweifelte Ärzte mittlerweile einen "Krieg" nennen, den mehr als 8.000 Menschen bereits verloren haben.

Ähnlich niedrig die Größenordnung in Großbritannien. In einer Situation, in der der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte, dass "alles gekauft" werde und "keine Zahl zu groß" ist, bat Premier Boris Johnson sogar fachfremde Firmen wie Honda und Dyson, die lebenserhaltenden Geräte zu produzieren. Experten aus Deutschland halten es für unrealistisch, dass etwa ein Autohersteller seine Produktion in kürzester Zeit auf komplexe Beatmungsgeräte umstellen könnte. Dies sei zuletzt auch eine Frage der Sicherheit. Gerade bei einem lebenserhaltenden Produkt sei das wichtig, sagte der Medizintechniker Niklas Kuczaty: "Wenn das ausfällt, ist der Patient tot."

Auch Israel und Deutschland stocken auf

In Israel, wo man sich relativ früh des Ernstes der Lage bewusst war, hält man bei 40 Geräten pro 100.000 Einwohner. Dennoch hat das dortige Gesundheitsministerium zusätzlich zu den derzeit verfügbaren rund 3.500 Geräten noch einmal tausend bestellt. Das im Bereich Intensivbetten im Vergleich zu vielen Staaten bestens versorgte Deutschland orderte kürzlich gar 10.000 Stück.

Tatsächlicher Bedarf schwer kalkulierbar

Nach den derzeitigen Modellrechnungen ist die Ausstattung in Österreich – 30 Geräte pro 100.000 Einwohner - ausreichend. Doch die Erfahrungen mit dem Coronavirus sind noch jung und die Altersstruktur der Erkrankten ist auch international starken Schwankungen unterworfen. Stiege die verhältnismäßige Zahl an älteren Covid-19-Patienten aus der Hochrisikogruppe, würde dies auch den Bedarf an künstlicher Beatmung zusätzlich erhöhen. Auch die Möglichkeit, dass ganze Stationen aufgrund von Infektionsfällen beim Personal ausfallen, ist schwer kalkulierbar.

Österreich auf "schwierigem Markt" aktiv

Derzeit würden auf nationaler und europäischer Ebene Maßnahmen getroffen, um Engpässen in der Versorgung bestmöglich entgegenzuwirken, heißt es in Österreich. Gesundheitsminister Anschober spricht auf KURIER-Anfrage von einer "schwierigen Marktsituation mit schlecht verfügbaren Materialien". Gemeinsam mit dem Roten Kreuz würden sämtliche verfügbare Beschaffungskanäle ausgeschöpft, sowohl inländische als auch ausländische. "Besonders in Zeiten einer globalen Krise ist eine solidarische europäische Vorgehensweise essentiell", sagt Anschober. Daher habe man sich bereits am 16. März an einem gemeinsamen Beschaffungsvorgang für Beatmungsgeräte durch die EU beteiligt.

Wie hoch der Bedarf in Österreich letztlich sein wird, lässt sich heute noch nicht sagen. Und auch nicht, wie viele Geräte überhaupt angekauft werden können. Ein vom KURIER kontaktierter Vertreiber für Medizintechnik aus Österreich versicherte jedenfalls, man arbeite weiterhin unter Hochdruck, "um alle Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen versorgen zu können".

Anschober: Wir haben eine gute Ausganssituation

Nadelöhr beim Personal?

Die Gesundheitsökonomin Maria Hofmarcher zeigt sich im Gespräch mit dem KURIER generell zuversichtlich. "Die in Österreich gesetzten Maßnahmen können mithelfen, die Zahl der intensivpflichtigen Patienten so gering wie möglich zu halten“, sagt sie.

Ein mögliches Problem sieht sie eher bei den medizinischen Fachkräften. "Zusätzliches Personal muss ja erst eingeschult werden und wir wissen aus der SARS-Krise von 2002/2003, dass das das Nadelöhr ist“, sagt sie. Die höchste Ansteckungsrate hab es damals ausgerechnet beim Anlegen von Schutzkleidung gegeben, "hier passieren unter Druck und Übermüdung mehr Fehler."

Wichtig wäre es deshalb, auch Ressourcen aus dem privaten Gesundheitsbereich, Privatspitäler und Wahlärzte, ausreichend einzubinden. Denn, so Hofmarcher: "Jetzt muss das gesamte Gesundheitssystem zusammenhalten."

Kommentare