Drei Gründe, warum schlechte Schüler nicht besser werden

Kinder haben die besten Pädagogen verdient

Es wundert wenig, dass Österreich nur pädagogisches Mittelmaß ist, wenn selbst einige Bildungsforscher ihren Vortrag vom Blatt ablesen. So bannt man seine Zuhörer nicht. Geschehen am Mittwoch, als vom Bildungsinstituts Bifie der nationale Bildungsbericht 2018 präsentiert wurde.

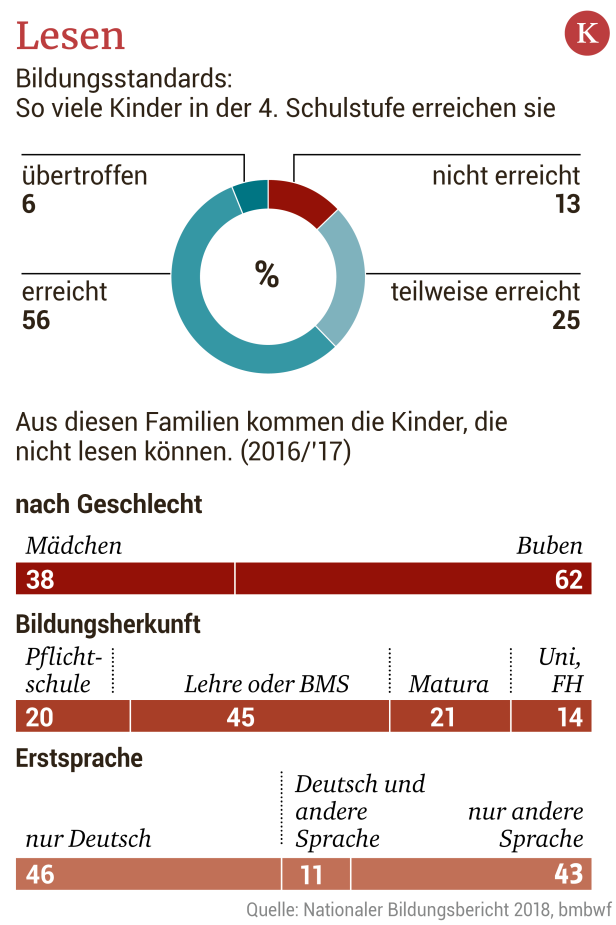

Dabei birgt das 900 Seiten umfassende Werk, das Zahlen, Daten und Fakten zum österreichischen Bildungssystem liefert, durchaus spannende Antworten. Etwa auf die Frage, warum es das System immer noch nicht schafft, alle Kinder aus benachteiligten Familien so zu unterrichten, dass sie zumindest Grundlegendes wie Lesen, Schreiben und die Grundrechnungsarten beherrschen (sie auch Grafik).

Dass Kinder die einfachsten Dinge nicht können, hat verschiedene Gründe:

Unerfahrene Lehrer

Dort, wo viele Kinder sitzen, die nicht in Österreich geboren sind, unterrichten häufig die unerfahrensten Lehrer – auch weil an diesen Standorten das Personal schneller wechselt als andernorts. Neulinge werden in schwierigsten Klassen regelrecht „verheizt“.

Nur halbtags

Kinder, die von zu Hause keine Hilfe beim Lernen erhalten, besuchen selten eine Ganztagsschule, die Defizite ausgleichen könnte. Die Ganztagsbetreuung wird nämlich meist von gebildeten Eltern genutzt – auch das zeigt der Bildungsbericht. Das hat Gründe: In Wien bekommt man einen solchen begehrten Platz z.B. nur, wenn beide Eltern arbeiten. Manchmal scheitert es schlicht am Geld – selbst den Essensbeitrag können sich manche nicht leisten.

Probleme häufen sich

An „Restschulen“ sitzen Migranten und Kinder aus armen sowie bildungsfernen Familien in einem Klassenzimmer. Sie empfinden sich so schnell als Abgehängte. Verstärkt wird das dadurch, dass Standorte sich Schwerpunkte setzen wie z.B. Englisch. So wird ein bestimmtes Klientel ausgeschlossen.

Ergebnisse des Bildungsberichtes 2018

Lösungen

Was wäre also aus Sicht der Wissenschaft die Lösung? Ferdinand Eder, Mitherausgeber des Berichts, könnte sich vorstellen, dass Lehrer nach anderen Kriterien den Klassen zugeteilt werden als bisher. Auch sollte man darüber nachdenken, ob Pädagoginnen und Pädagogen in diesen Restschulen mehr verdienen sollten als an anderen Standorten. Zudem sollten Jungpädagogen am Beginn ihrer Arbeit besser begleitet werden.

Und was fordern die Profis? Gerda Reissner vom KURIER-Bildungsbeirat unterrichtet an einer solchen Restschule. „Wir bekommen neben Kindern mit Lernproblemen auch die Verhaltensauffälligen, die die AHS nicht haben will. Von uns wird dann erwartet, dass wir mit Kindern, die so verschieden sind, umgehen Das ist anstrengend und zehrt enorm. Hilfe von Sozialarbeitern, die auch effizient eingesetzt werden, würde da schon viel bringen.“

Gerne würde sie mit Schülern am Nachmittag mehr unternehmen. „Einmal raus aus dem Klassenzimmer – am besten begleitet von Lehrern, die eine andere Muttersprache als Deutsch haben.“

Mit Eltern reden

Nicht zuletzt müsste die Elternarbeit neu überdacht werden: „Man müsste sich neue Konzepte überlegen, die funktionieren, sodass nicht jeder Standort sich überlegen muss, wie er damit umgeht.“

Eltern mehr in die Verantwortung nehmen will auch Martin Netzer, Generalsekretär des Bildungsministeriums. „Wir wollen mit ihnen gemeinsam besprechen, wo die Leistungen der Kinder liegen.“ Anders als Eder glaubt er, dass die Deutschförderklassen der richtige Weg sind, um Defizite auszugleichen. Und er nimmt die Bildungsdirektionen, die die Landesschulräte abgelöst haben, in die Pflicht: Sie müssten das Personal besser steuern, sodass die besten Pädagogen in diese Restschulen gehen.

Kommentare