Wie ein Apfel zum Haifisch wird

Wer je ein iPhone in den Händen gehalten und ein Macbook bedient hat, der weiß: Apple-Geräte sind einfach schön. Der Konzern besticht mit Produktdesign, einer perfekten Marketingstrategie, coolen Gadgets und – natürlich – Macht.

Das zeigt sich etwa bei der großen jährlichen Produktpräsentation. Firmenchef Tim Cook brilliert – wie einst der große Firmenheld Steve Jobs – mit Understatement bei der Kleidung. Ansonsten ist die Show bombastisch und von Anfang bis zum Ende komplett durchgestylt.

Tim Cook klein, iPhones ganz groß: Apples Produktpräsentationen sind perfekt inszeniert.

Wie sich die Macht des Tech-Giganten darstellt, ist schnell erklärt: Der amerikanische IT-Konzern mit einem Börsenwert von mehr als 2000 Milliarden Dollar hat mit seiner Plattformökonomie die Kunden und mit seiner rigorosen M&A-Strategie die (Nischen-)Mitbewerber in der Hand.

M&A steht für Mergers & Acquisitions, also Fusionen und Zukäufe. Verkürzt gesagt kauft Apple einfach alles an Innovation auf, das sich entwickelt, und integriert es in den Konzern. Seit 2015 haben die Amerikaner, wie Tim Cook kürzlich in einem Analystencall erklärte, fast 100 Unternehmen zugekauft – was einem Deal rund alle drei bis vier Wochen entspricht.

Shoppingtour

Prominente Beispiele der Apple-Einkaufstour sind der Audiotechnik-Hersteller Beats Electronics, der Musikerkennungsspezialist Shazam und der Hersteller von Flash-Speicher-Laufwerkskomponenten Anobit. „Killzone“ nennt der Oxford-Professor und Datenspezialist Viktor Mayer-Schönberger, der auch die deutsche Bundesregierung bei deren Digitalstrategie berät, dieses Shopping im großen Stil. Denn: Sollte sich ein Unternehmen weigern, von Apple oder einem anderen der großen Tech-Riesen aufgekauft zu werden, wird das Geschäftsmodell einfach kopiert – und der Mitbewerber in der jeweiligen Nische hat keine Überlebenschance mehr.

So würde aber sehr viel Innovation verloren gehen, sagt der Datenspezialist – Start-up-Gründer würden ja nur darauf warten, von einem der Großen gekauft zu werden. Denn so kommen sie rasch zu Geld. Abhilfe könne hier nur ein offener Datenzugang schaffen, wie der Experte als Co-Autor im Buch „Machtmaschinen“ skizziert.

Strikte Regeln

Zweiter großer Machtfaktor von Apple: Die Plattformökonomie. Apple kontrolliert extrem genau, was auf den jeweiligen Plattformen – App-Store, Apple TV und Co. – den Usern zur Verfügung steht. „Apple will die ganze User-Experience kontrollieren“, erklärt Mayer-Schönberger.

Was auf dem App-Store angeboten wird, muss strikten Regeln folgen. „Das geht so weit, dass die Plattform vorgibt, wie die App-Anbieter ihr System monetarisieren dürfen – es etwa kein Abonnentenmodell dahinter geben darf, ohne dass Apple mitschneidet.“ Der Vorteil ist die User-Experience und eine gewisse Sicherheit der angebotenen Apps, der Nachteil: Extreme Kontrolle.

Kritikpunkt Arbeitsbedingungen

Weiterer Kritikpunkt sind die Arbeitsbedingungen. Apple nimmt wie viele Digitalkonzerne die Arbeit von Crowdworkern in Anspruch, die als moderne Lohnsklaven gelten. Sie bekommen für Mini-Arbeiten – etwa die Überprüfung von Orten für Apple Maps, wie Medien vor einigen Jahren bereits berichteten – je nach Auftragsgröße einige Cent bis einige wenige Euro vom jeweiligen Konzern bezahlt. Solche Arbeitskräfte werden häufig auch als Scheinselbstständige bezeichnet. In Anspruch genommen wird hier die billigste Arbeitskraft – die sich häufig in den ärmsten Ländern findet.

Dem gegenüber steht ein Kult rund um die Marke Apple, der seinesgleichen sucht. U2-Sänger Bono hat das Unternehmen bei einem Auftritt für den Konzern als einen mit „sektenähnlichen Zügen“ bezeichnet. Bei den eingangs erwähnten Produktpräsentationen klingt das gerne an. 2019 etwa war auf einem riesigen Schirm „Give people wonderful tools, and they’ll do wonderful things“ zu lesen, also sinngemäß übersetzt: „Gibt den Menschen wundervolle Geräte und sie werden wundervolle Dinge tun.“

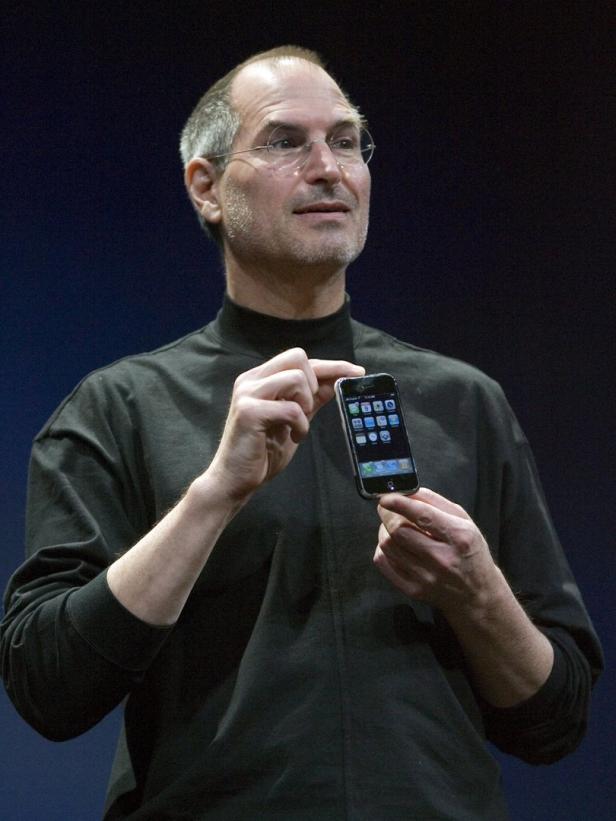

Kultstatus: Apples verstorbener Mitbegründer Steve Jobs

Auch die Personen sind wichtig. Ganz so groß wie der Personenkult um den legendären Apple-Mitbegründer Steve Jobs ist der um Tim Cook zwar nicht, aber auch er genießt hohe Bekanntheitswerte.

Datensicherheit

Dass sich Apple gern als Hüter der Daten darstellt, ist übrigens tatsächlich nicht unrichtig. Zwar verwendet der Gigant die Daten, die User mit der Nutzung von iPhone, iMusic und Co. hinterlassen – allerdings nur am Endgerät auch personenbezogen. Viktor Mayer-Schönberger erklärt: „Apple verwendet strukturell sehr viel weniger persönliche Daten als Google.“ Google ist ja mit seinen Android-Handys unmittelbarer Konkurrent von Apple am Smartphone-Markt. Apple verwendet Daten zwar auch – allerdings bleiben die auf den Endgeräten, wo das maschinelle Lernen passiert. In die Zentrale wird aber nur das Ergebnis des Lernens weitergegeben – das nicht mehr personenbezogen ist

Die noblen Apple-Stores gibt es in Österreich zwar nicht unbedingt zuhauf. Dafür trägt Österreich zumindest ein wenig zum großen Gesamtkunstwerk bei. In Apple-Produkten steckt nämlich auch Know-how aus Linz. Denn der IT-Riese betreibt in der OÖ-Landeshauptstadt einen Entwicklerstandort für neue Funktechnologien.

Mitte 2019 hat der iPhone-Hersteller ja dem Halbleiterhersteller Intel die Mehrheit an seiner auf Smartphone-Modems spezialisierten Sparte abgekauft. Der Deal war rund eine Milliarde Dollar schwer, 2.200 Mitarbeiter wechselten zu Apple. Im Frühjahr 2019 hatte die Intel-Tochter DMCE in Linz noch um ihren Standort gezittert. Das war mit der Übernahme durch Apple vom Tisch: Die Amerikaner haben laut Medienberichten auch 280 Forscher in Linz übernommen.

Anfang 2020 hat Bundeskanzler Sebastian Kurz übrigens Apple-Chef Tim Cook getroffen. Damals kündigte Kurz an, dass Apple im Bereich der Modementwicklung für Smartphones „300 zusätzliche Arbeitsplätze“ in Linz schaffen werde. Eine Bestätigung von Apple gibt es dazu bis dato nicht.

Ganz allgemein ist Apple recht zugeknöpft, wenn es um Länderdetails geht. Wie viele Mitarbeitende Apple in Österreich hat, will der Konzern auf KURIER-Anfrage auch nicht beantworten. Man gebe „kaum“ regionale Zahlen bekannt. Apple-Standorte in rot-weiß-rot gibt es jedenfalls nur einen, nämlich seit 2018 in der Wiener Kärntnerstraße. Der laut eigenen Angaben größte Apple Premium Reseller in Österreich ist McShark.

Kommentare