Iss mich noch: Was tun gegen Verschwendung von Lebensmitteln?

In der konsumorientierten Wohlstandsgesellschaft ist es zur Normalität geworden, mit dem stetig anwachsenden Angebot Schritt zu halten. Lebensmittel im Überfluss förderten die Kauflust und weniger den Frust über den Auswurf am Ende der Systems.

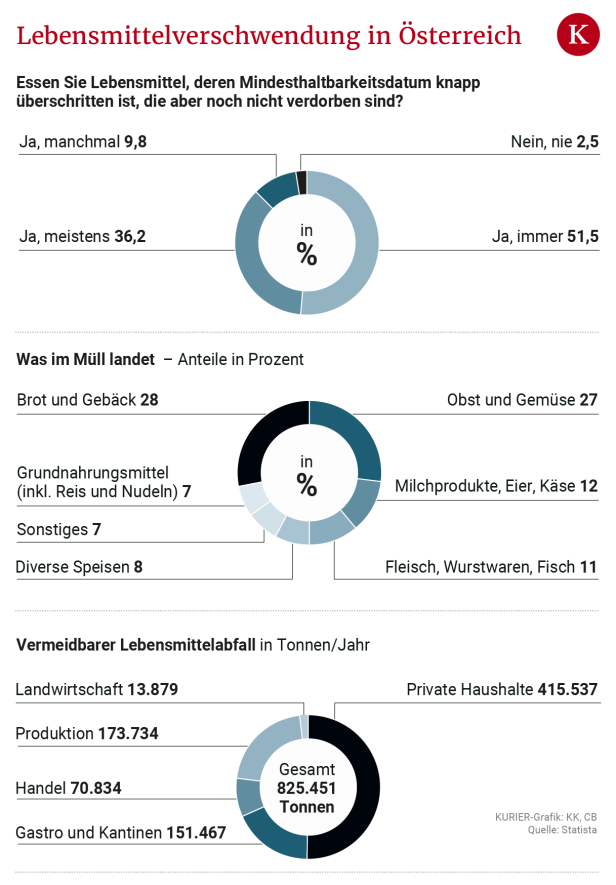

Berge von Lebensmitteln bauten sich in unseren Mülltonnen auf. 1,2 Millionen Tonnen hierzulande pro Jahr. Circa 830.000 Tonnen davon bestehen aus Nahrungsmitteln, die immer noch genießbar wären. Auf dem gesamten Globus werden 40 Prozent der produzierten Lebensmittel nie verzehrt.

Wer sich bisher des Themas Lebensmittelverschwendung annahm, tat dies vor allem aus Gewissensgründen. Doch seit rund einem Jahr kommt der Faktor Teuerung dazu. Aber kann der Sparzwang tatsächlich ausschlaggebender Motor für die Müllvermeidung sein?

Die Supermärkte

Der Statistik zufolge ist der Endkonsument immer noch Hauptverursacher der Lebensmittelabfälle. Die Hälfte fällt im Haushalt an. Ungefähr 23 Prozent haben Landwirtschaft und Produktion zu verantworten. Mit fast neun Prozent ist der Handel beteiligt.

Mit Letzterem hat sich Christina Holweg vom Institut für Retailing & Data Science an der Wirtschaftsuniversität Wien in mehreren Studien beschäftigt. So wurden alle Vertreter der Ketten und auch Angestellte befragt. Für einige Filialleiter war es nicht einfach zu verkraften, täglich Bananenschachteln voll mit Lebensmitteln wegzuwerfen. „Der Handel hat Initiativen gesetzt, um den Anteil zu reduzieren, wie die Weitergabe von konsumfähigen, aber nicht mehr verkäuflichen Lebensmitteln an Sozialmärkte und Tafeln. Das war zuerst eine Frage der Haftung und bedurfte eines Dokuments“, sagt Holweg. „Die Empfängerorganisationen müssen garantieren, dass die Produkte ordnungsgemäß behandelt werden. Der Sozialmarkt unterliegt denselben lebensmittelrechtlichen Standards wie ein normaler Supermarkt.“

Auch im Klimaministerium spricht man von einer Erfolgsgeschichte, was den Handel betrifft. „Seit 2017 gibt es die ‚Freiwillige Vereinbarung 2017 bis 2030 zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen bei Lebensmittelunternehmen‘. Alle großen österreichischen Handelsketten sind Teil dieser Vereinbarung“, heißt es gegenüber dem KURIER. So hätte man die Mengen an Lebensmitteln, die 2020 im Vergleich zu 2013 weitergegeben wurden, von 6.000 auf 20.000 Tonnen steigern können.

Immer öfter sieht man nicht mehr ganz frisches Obst, das in Supermärkten billiger angeboten wird; oder Prozentpickerl auf Ware knapp vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. Es tut sich also etwas.

Zitrusfrüchte ins Wasser

Legen Sie die ganzen Zitronen oder Orangen in ein verschließbares Glasgefäß mit Wasser gefüllt. Der Deckel sollte geschlossen werden. Das Wasser muss die Zitrusfrüchte ganz bedecken – damit keine Luft dazu kommt – und es muss alle zwei bis drei Tage gewechselt werden

Vogerlsalat warm behandeln

Es klingt unlogisch, funktioniert aber: Wenn Vogerlsalat letschert ist, kann man ihn mit lauwarmem Wasser wieder knackig bekommen. Darin einweichen und anschließend die Blätter kurz mit kaltem Wasser abschrecken. Anderer Salat kann für einige Minuten in kaltes Zuckerwasser gelegt werden

Äpfel nicht zu anderem Obst

Sie haben es gerne kühl, feucht und dunkel: Äpfel nicht in Obstschalen in der Küche lagern. Zudem sollten sie nicht in der Nähe von anderem Obst und Gemüse aufbewahrt werden. Denn sie produzieren Ethylen. Das Gas beschleunigt die Reifung der benachbarten Früchte

Dennoch machen Lebensmittelketten einen beachtlichen Teil des Umsatzes über Promotion, sagt Holweg. Gekauft wird also, was in Werbung oder Aktionen beworben wird. Das betreffe in Österreich rund ein Drittel des Umsatzes. „Es liegt in der Verantwortung des Konsumenten, zu überlegen, brauche ich dieses Produkt oder nicht“, meint Holweg.

Die Kunden

Man könne die Kunden nicht alleine verantwortlich machen, argumentieren NGOs. „Durch Großpackungen und 1+1-Gratis-Aktionen werden Menschen verleitet, mehr einzukaufen, als sie eigentlich benötigen würden“, sagt Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. Er fordert etwa mehr unverpackte Produkte, um die Menge selbst wählen zu können. Oder, dass Supermärkte knapp vor Ladenschluss nur noch ein reduziertes Kernsortiment führen.

Die Umweltorganisation will den Blick auch auf die Produktion lenken: Denn wenig Beachtung fänden die Mengen an Lebensmittel, die aussortiert werden, bevor sie in den Verkauf gelangen. EU-Regelungen und strenge Vorgaben würden aber ebenso zum Aufkommen an Lebensmittelmüll beitragen.

Prinzipiell würde die Industrie effizient arbeiten, da Überschüsse teuer sind, sagt Josef Domschitz vom Fachverband der Lebensmittelindustrie. Aber: „Auch sie könnte sich noch etwas überlegen, zum Beispiel bei den Packungsgrößen.“ So gebe es immer mehr Singlehaushalte, die weniger benötigen.

Missverständnis Ablaufdaten

Auf vielen Lebensmittel sind Daten aufgedruckt. Ablaufdatum ist aber nicht gleich Ablaufdatum. Viele Lebensmittel landen im Müll, obwohl sie noch genießbar sind. Man unterscheidet in:

Mindesthaltbarkeitsdatum

bezeichnet jenen Zeitpunkt, bis zu dem der Hersteller garantiert, dass ein original verschlossenes und richtig gelagertes Produkt seine spezifischen Eigenschaften (z. B. Cremigkeit) behält. Wichtig: Lebensmittel sind noch lange nach Ablauf des MHD genießbar. Man sollte sich auf seine Sinne – sehen, riechen, schmecken – verlassen. Das MHD ist auf nahezu allen verpackten Lebensmitteln angebracht, außer an Obst und Gemüse, Salz, Zucker oder alkoholischen Getränken über 10 Volumprozent

Verbrauchsdatum

steht im Zusammenhang mit dem Verderb der Lebensmittel. Gesetzlich vorgeschrieben ist das VD für sehr leicht verderbliche Lebensmittel wie frisches Fleisch, rohes Faschiertes, rohe Bratwürste, frischer Fisch und Rohmilch. Sind sie sensorisch (z.B. Riechen) unauffällig, können sie nach Ablauf zeitnah und gut erhitzt verbraucht werden. Verdorben sind solche Lebensmittel gesundheitsschädlich. Kühltemperaturen sind einzuhalten, die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Im Gegensatz zu den MHD, darf der Handel Lebensmittel mit abgelaufenem Datum nicht verkaufen

Richtige Lagerung

Im Kühlschrank gibt’s verschiedene Temperaturbereiche:

Türfächer (10 bis 12 Grad): geeignet für Butter, Käse, Senf, Ketchup, ganz unten: Getränke

Hauptfach (5 bis 8 Grad) oben: Fertiggerichte, Eier und Kuchen.

Hauptfach in der Mitte (4 Grad): Milch, Milchprodukte, Hartkäse ...

Glasplatte (0 bis 2 Grad): Fleisch Wurst, Fisch, Lebensmittel mit Hinweis „gekühlt aufbewahren“.

Obst- und Gemüselade (8 bis 10 Grad): für kälteunempfindliches Obst und Gemüse

Aber welche Rolle spielt jetzt die Teuerung? Immerhin entspricht der Wert weggeworfener Lebensmittel jedes Jahr 800 Euro pro Haushalt. Domschitz: „Die Menschen kaufen bewusster ein und greifen zu billigeren Produkten.“ Dass deshalb weniger genießbare Lebensmittel im Müll landen, sei an den Zahlen aber noch nicht zu erkennen. Das bestätigt eine aktuelle Umfrage des Lebensmittelkonzerns Iglo. Demnach werfen sieben von zehn Personen Nahrungsmittel weg, obwohl sie Maßnahmen setzen – immer noch genauso viele wie 2021.

Die Entwicklung

Ein Blick in die Geschichte zeigt nämlich: Trotz Preisanstiegs sind Lebensmittel heutzutage immer noch viel leistbarer als etwa in der Nachkriegszeit. Und dadurch wohl auch weniger wertvoll. In den 1950er-Jahren gaben die Österreicherinnen und Österreicher fast die Hälfte ihres Budgets für Lebensmittel aus. Vor der Teuerungswelle entfielen laut Eurostat nur noch zehn Prozent Haushaltsausgaben auf Ernährung und alkoholfreie Getränke. Nun, nach den Preisanstiegen, seien wir vielleicht bei elf Prozent, meint Domschitz vom Lebensmittelfachverband. Nahrungsmittel seien also immer noch zu günstig, um zur Verhaltensänderung bezüglich Verschwendung zu führen.

Was nicht heißt, dass es so bleiben wird. Ein Ende der hohen Preise im Supermarkt ist nämlich nicht in Sicht. Im Gegenteil. „Bei dem ein oder anderen Produkt wird es 2023 noch zu Teuerungen kommen“, sagt Domschitz. Etwa bei Getreide und Erdäpfel, die nur einmal im Jahr geerntet werden und wo wir den neuen Preis aufgrund höherer Kosten für Energie und Düngemittel erst noch spüren werden.

Kommentare