Kunstmarkt: Anlegen wie im luftleeren Raum

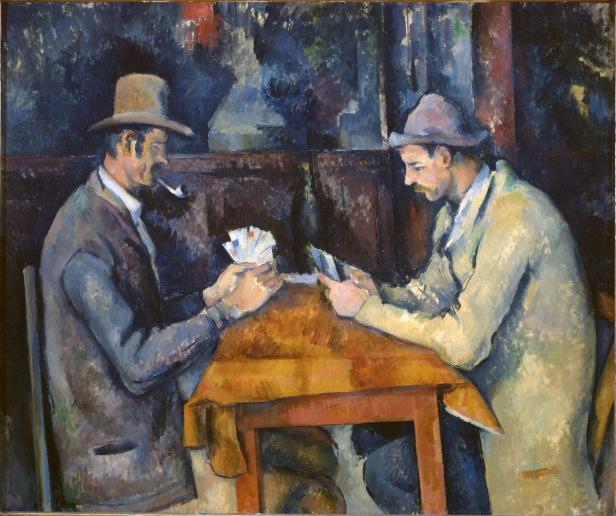

Ein Werk Paul Gauguins um rund 260 Millionen Euro, ein Bild von Paul Cézanne für 180 Millionen Euro – das waren die höchsten Preise, die Kunstwerke jemals erzielt haben. Beide Gemälde sollen ihr neues Zuhause bei der Herrscherfamilie von Katar gefunden haben, genaues weiß man nicht.

"Es waren kolportierte Privatverkäufe abseits der Öffentlichkeit", sagt Jaqueline Nowikovsky, Österreich-Chefin des international tätigen Auktionshauses Bonhams, im Salon Z, einer Veranstaltung von Spiegelfeld PR. "Und es waren Extremwerte. Die Zahlen klingen aus dem Kontext gerissen astronomisch." Sie seien nicht repräsentativ für das Gros des Kunsthandels.

"Gerade wenn man solche Zahlen hört, kann man schnell der Annahme unterliegen, dass Kunst eine Asset Klasse ist, die sich ebenso für Investitionsspekulationen anbietet wie beispielsweise Rohstoffe. Aber genau dies muss man konterkarieren." Zumal nicht alle Werke eines Künstlers untereinander vergleichbar seien wie etwa die Aktie eines Unternehmens.

Preisfindung

Größte Herausforderung sei die Preisfindung. Wie können Farben, Formen und Gedanken eines Künstlers quantifiziert werden? "Es ist die Frage, ob man bei Kunst ein Preis-Leistungs-Verhältnis erwarten kann." Der Preis sei komplexer als die Gegenüberstellung von Angebot und Nachfrage. Geschichtlicher Ursprung sei die Arbeitskraft und der Materialwert. "Die Wiedererkennbarkeit wird zum Schlüssel."

Zur Preisfindung trage auch bei, ob es sich um ein historisch bedeutendes Werk handle oder ob es in einen gewissen Kontext zu anderen gestellt werden könne. Einige Preise kämen aber wie in einem luftleeren Raum zustande. Hilfe verschaffe heutzutage das Internet, das als umfangreiche Datenbank genutzt werde. Die Vernetzung mache es zudem möglich, Gebote nicht nur bei einer Auktion vor Ort bzw. telefonisch, sondern über das Internet abzugeben. Dies führe auch zu einer Ausweitung von Versteigerungen außerhalb konventioneller Auktionsräume.

Neue Märkte

Aktuell ist laut Nowikovsky der Markt für Meister des 19. Jahrhunderts schwierig, besonders gefragt sei die klassische Moderne. Neu hinzugekommen seien historische Messinstrumente sowie die ersten Computer. "Der erste Apple wurde um knapp eine Million Dollar verkauft."

Generell gilt: Der Markt ist komplett unreguliert, es gibt keine Aufsicht. Absprachen bei Auktionen kommen vor. Kunst wirft auch keine jährliche Rendite ab und ist extrem aufwendig zu erhalten. Nicht zuletzt ist mit Kosten für Versicherung (siehe Bericht unten), Restauration und – bei großen Sammlungen – Leihgaben zu rechnen.

Die UNIQA rät Privatsammlern ab einem Sammelwert von 100.000 Euro zu einer Kunstversicherung. Jedoch können auch einzelne Werke mit Werten, die unter dieser Gesamtsumme liegen, speziell versichert werden. In der Praxis werden die versicherten Gegenstände rund alle drei Jahre neu bewertet. Dabei orientiert sich die Versicherung vor allem an Auktionsergebnissen für vergleichbare Werke eines Künstlers. Die Prämie beträgt zwischen 1,0 und 3,5 Promille der versicherten Werte. Bei der UNIQA gibt es rund 500 Schadensfälle im Jahr, meistens Beschädigungen.

Kommentare