Österreichische Start-ups: Warum sie im Ausland besser aufgehoben sind

Gebetsmühlenartig wurde in Start-up-Kreisen nach ihr verlangt, jetzt dürfte sie wirklich da sein: eine neue Rechtsform namens FlexKap, also flexible Kapitalgesellschaft, die sich zwischen GmbH und AG bewegt. Vergangene Woche wurde die finale Vorlage ans Parlament übermittelt. In Kraft soll sie ab 2024 treten.

Was man sich davon verspricht? „Das Beste aus beiden Welten“, sagt René Tritscher, Geschäftsführer der Austrian Business Agency. Heißt: ein erleichterter Start, weil es weniger Mindeststammkapital braucht (10.000 statt 35.000 Euro), eine einfachere und lukrativere Möglichkeit, Mitarbeiter zu beteiligen und letztlich mehr Wettbewerbsfähigkeit am globalen Markt.

„Das ist der erste halbwegs gelungene Wurf, seit man für bessere Bedingungen für Start-ups lobbyiert“, lobt Business Angel Hansi Hansmann, der zu den wichtigsten Privatinvestoren der heimischen Szene zählt. Trotzdem fällt sein Urteil vernichtend aus, als ihn der KURIER fragt, ob Österreich jetzt zum respektablen Player wurde. „Wir sind jedenfalls nicht so attraktiv, wie wir glauben“, warnt er. Immer noch hinke Österreich in drei wesentlichen Punkten hinterher. Und würde deshalb gegen Länder verlieren, die man noch vor wenigen Jahren belächelte.

Noch in diesem Artikel:

- Gründerin der Getränkemarke Pona Anna Abermann zu ihrem Konkurs

- Weitere Interviews mit Business Angel Hansi Hansmann, Speedinvest CEO Oliver Holle und EY-Start-up-Experte Florian Haas

- Internationale Vorbilder für Start-up-Ökosysteme

- Zahlen, Daten, Faken rund um die heimische Start-up-Szene

Punkt 1: Der österreichische Standort und die Mentalität

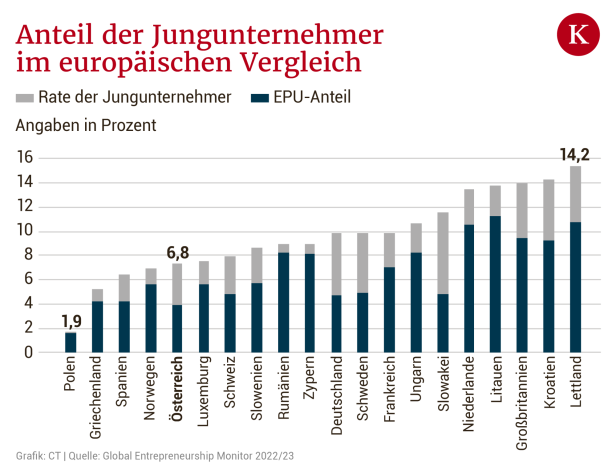

„Kaum jemand hat Lust zu gründen“, sagt Florian Haas, Leiter des Start-up-Ökosystems beim Wirtschaftsprüfer EY Österreich. Er bezieht sich auf Daten des Global Entrepreneurship Monitor, eine der größten internationalen Vergleichsstudien. Diese erhebt, dass Österreicher das Gründen zwar immer mehr als Karriereoption erkennen – selbst aber wenig Lust haben, tätig zu werden. Man habe zu viele Möglichkeiten, es besteht quasi keine Notwendigkeit.

Das Resultat? Man landet im internationalen Vergleich bei der Gründungsfreude auf Platz 16 von 20. „Das ist insofern schade, weil wir eine hochklassige Hochschullandschaft haben“, sagt Haas. Spin-offs, also Start-ups, die dem universitären Umfeld entspringen, hätten „viel Luft nach oben“.

Scheitern verboten in der österreichischen Mentalität

Anna Abermann ist eine der wenigen Österreicherinnen und Österreicher – es gibt hierzulande aktuell 3.300 Start-ups –, die sich getraut haben. Sie gründete vor neun Jahren „Pona“. Ein Erfrischungsgetränk, das auf Bio-Zutaten setzt und auf zugesetzten Zucker verzichtet. Jetzt ist die Firma in Konkurs. „Es war ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren“, sagt Abermann. Glücklicherweise hat sie einen strategischen Partner aus dem Lebensmittelsektor gefunden, der jetzt mit ihr und dem Namen Pona weitergeht.

„Das ist frisch und erst vergangene Woche durch“, sagt sie. Selbstverständlich war das nicht, weiß sie. Denn in Österreich zu scheitern, sei ein klares Stigma. Andernorts ist es ein Gütesiegel, erzählt Hansi Hansmann. Amerikanische Investoren würden lieber mit Teams zusammenarbeiten, in denen mindestens ein Gründer zuvor gescheitert ist. „Der hat Erfahrungen gesammelt, die man sonst nicht hätte.“ Würde Fehler nicht wiederholen und dadurch der bessere Unternehmer sein.

Mit der Insolvenz ihrer Getränkemarke Pona wandte sich Anna Abermann direkt an die Öffentlichkeit. Ein ungewöhnlicher Zugang, denn eine Insolvenz gilt hierzulande als Versagen. Dabei gehöre sie zum Geschäftsleben dazu, sagt Abermann

Abermann sieht das ähnlich. Sie entschied, die Insolvenz und jetzt den Konkurs offen zu kommunizieren, und erntete überraschte Reaktionen. Immerhin sei man gewohnt, das Versagen hierzulande zu vertuschen, da schnell die Schuld gesucht wird, so die Unternehmerin. Dabei gehöre Scheitern zum Geschäftsleben, „da brauchen wir nur die Zeitung aufschlagen“, sagt sie. „Für einen Gründer in herausfordernden Zeiten ist Österreich definitiv ein schwieriges Land“, lautet deshalb Abermanns Fazit. Mehr Offenheit und Transparenz wären jedenfalls zu begrüßen.

Punkt 2: Der österreichische Standort und das fehlende Kapital

Direkt vorab: „Wenn es um Finanzierungen geht, spielt Österreich mit seiner Förderlandschaft in der absoluten Spitzenklasse“, sagt Florian Haas. Hansi Hansmann ergänzt zustimmend: „Man kann sich mit einem halbwegs guten Businessplan immer für den Anfang staatliches Geld in Österreich holen.“ Zuständig sind hier Förderstellen wie das Austria Wirtschaftsservice oder die Forschungsförderungsgesellschaft. Großen Aufholbedarf hat Österreich, sobald Start-ups größer werden und auf privates Kapital angewiesen sind. „Da hört es auf“, so Hansmann.

➤ Lesen Sie mehr: Der Kommentar zu "Warum österreichische Start-ups im Ausland besser aufgehoben sind"

Kurz erklärt, sieht die Problematik wie folgt aus: Privates Geld ist in Österreich gerne in Stiftungen gebunkert. Business Angels und große Wagniskapitalfonds (Venture Capital, VC) sind rar und im europäischen Vergleich klein. Zwei Drittel des heimischen VC-Markts deckt ein Fonds alleine ab, nämlich Speedinvest, der aber nicht nur in Österreich investiert. Der aktuelle Speedinvest-Fonds rund um CEO Oliver Holle schaffte es, eine Rekordsumme von 600 Millionen Euro einzusammeln. Dennoch würde das Kapital nicht reichen, um sich mit internationalen Investoren in größeren Finanzierungsrunden zu messen, sagt Holle.

Speedinvest-CEO Oliver Holle

Zwei Drittel des Risikokapitals, das in österreichische Start-ups fließt, kommen von rein ausländisch besetzten Investorengruppen, erhebt das EY Investment-Barometer. Internationale Vernetzung sei zwar zu begrüßen und ist für Start-ups durchaus vorteilhaft. Der Standort aber kann darunter leiden. Warum? Weil Start-ups dadurch leicht ins Ausland abwandern, berichtet Anna Abermann aus ihrem persönlichen Umfeld.

„Wenn es möglich ist, probiert man es woanders. Vor allem, wenn man auf der Suche nach Investoren ist.“ Auch Florian Haas findet diese Bewegung bedenklich, denn viel intellektuelles Eigentum würde so flöten gehen. Genauso wie hoch qualifizierte Arbeitsplätze. „Es ist schon im hohen Interesse eines Standorts, dass gut wachsende Start-ups hierbleiben.“ Wie das gelingen kann, zeigt sich an internationalen Vorbildern.

Wenn es möglich ist, probiert man es woanders. Vor allem, wenn man auf der Suche nach Investoren ist.

England gilt mit seinem Enterprise Investment Scheme, das Investoren maßgebliche Steuererleichterung bietet, seit fast 20 Jahren als Vorreiter. Auch Frankreich hat sich dieses nach einer schwächelnden Performance zum Vorbild genommen und die hiesige Innovationsszene plötzlich boomen lassen. Die Schweiz wiederum verzichtet bei Exits, also beim Verkauf eines Start-ups, auf die Versteuerung. „Das verlange ich ja gar nicht“, sagt Hansmann. „Nur was uns fehlt, ist die steuerliche Incentivierung“, also Anreize, um ins Start-up-Geschäft mit einzusteigen. Und die müsse die Politik schaffen. Auch Oliver Holle von Speedinvest ergänzt, dass man sich bewusst sein müsse, dass andere Nationen klare Maßnahmen setzen, um ihr Innovationsökosystem zu stärken. „Da haben wir wenig entgegenzusetzen.“

Punkt 3: Das langsame Tempo

2020 sagte Hansmann in einem KURIER-Interview, dass der österreichische Standort keine Chance mehr hätte, aufzuholen. Und heute?

Glaubt er das nach wie vor. „Dafür haben wir in den vergangenen zehn, zwölf Jahren zu viel versäumt.“ Erst vor einer Woche war er auf einem Start-up-Festival in Slowenien. „Da geht wirklich die Post ab“, schwärmt er. „Slowenien ist ungefähr ein Viertel von Österreich, die haben mehr Einhörner als wir.“

Business Angel Hansi Hansmann hat selbst ein Portfolio von knapp 50 Start-ups

Dabei träumten Entrepreneure aus den Nachbarländern Slowenien, Ungarn und Tschechien sowie die Kroaten noch vor wenigen Jahren davon, in Österreich zu gründen, erinnert sich der Business Angel. „Mittlerweile haben die alle ein Ökosystem, das mindestens so gut ist wie unseres.“ Auch ihre Mentalität wäre eine „hungrigere“, so Hansmann. „Dort gibt es mehr positiven Glauben, was man mit Unternehmertum erreichen kann.“

Das Vorbildliche

Trotz aller Kritik, ist man in Österreich dran, das Ökosystem (wenn auch nur langsam) zu verbessern. Immer mehr junge Venture-Capital-Fonds würden sich formieren, lobt Oliver Holle. Die ehemalige Bundesvorsitzende der Jungen Wirtschaft, Christiane Holzinger, ging erst vor wenigen Tagen mit einer neuen Investment-Company an den Start. Ebenfalls vorbildlich sei man im Bereich der Nachhaltigkeit und beim Gründerinnen-Anteil, sagt Florian Haas.

Florian Haas ist EY-Leiter Start-up-Ökosystem

Laut Austrian-Start-up-Monitor sind in 39 Prozent der Gründungsteams Frauen. „Da ist man gut unterwegs“, sagt Haas. Jedoch ergänzt er, dass 90 Prozent der Finanzierungssummen in rein männlich besetzte Teams laufen. „Zum Glück gibt es viele Initiativen, die diverse Teams fördern“, sagt Haas. „Aus meiner Sicht gibt es die Chance, sich als internationaler Hotspot für weibliche Gründerinnen zu etablieren.“ Locken könnte Österreich ja. Mit hoher Lebensqualität, breitem Hochschulangebot und einer gesunden Förderlandschaft.

- Das EY Start-up-Barometer erhebt für das erste Halbjahr 2023, dass Investmentsummen um mehr als die Hälfte zurückgegangen sind

- Klingt dramatisch, ist es aber nicht. Grund für den starken Rückgang sind die boomenden drei Halbjahre während der Pandemie, in denen Österreichs Unicorns (Bitpanda und GoStudent) hohe Summen an Land zogen. Dennoch sind Investments seitdem weltweit sehr zurückhaltend. Start-ups, vor allem jene in der Wachstumsphase, leiden

- Finanzierungsrunden stiegen dafür um 15 Prozent, von 79 auf 91. Die meisten gab es im Software- und Technologiebereich

- 360 Gründungen pro Jahr gibt es im Schnitt in Österreich, knapp die Hälfte in Wien. Nur 19 Prozent der Gründer sind weiblich

Kommentare