Die vergessenen Lehren aus dem Börsencrash von 1929

Die „Roaring Twenties“, die 1920er-Jahre in den USA, waren ein Jahrzehnt der Feierlaune: Josephine Baker im Bananen-Rock, der Charleston-Tanz, die frühe Blüte der Jazz-Musik. Nicht einmal das Alkoholverbot durch die Prohibition störte die Lebenslust.

Die 1920er: Der Boom

Befeuert war die Hochstimmung von einer ungeahnten Wirtschaftsblüte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Und von technologischen Revolutionen: Die Elektrizität ermöglichte nun in allen Fabriken eine echte Fließbandproduktion. Radios, Staubsauger, Bügeleisen eroberten die Haushalte.

Bei Ford löste das Modell A den berühmten T („Tin Lizzie“) ab, durch Konkurrenten wie Chevrolet und Plymouth wurden Autos für die Massen erschwinglich. Damit wurden schlagartig die Vorstädte als Wohndomizil interessant. Die neuen „Blechdosentouristen“ fielen im sonnigen Florida ein, wo die Immobilienpreise durch die Decke gingen. Finanziert war der Boom großteils über (zu) billige Kredite.

Nirgendwo spiegelte sich die Euphorie deutlicher wider als an den Börsen. 1927 brachten US-Aktien 38 Prozent Rendite, im Jahr darauf warfen sie 44 Prozent ab. Auch Wertpapiere wurden auf Pump gekauft. Der sprichwörtlich gewordene Betrüger Charles Ponzi versprach, Geld in 90 Tagen zu verdoppeln – es wurde ihm sogar geglaubt.

Niemand ahnte, welch düsteres Kapitel folgen sollte: die Große Depression, die zur Weltwirtschaftskrise ausuferte und Europas Fall von der Demokratie in die Barbarei und einen unvorstellbaren Vernichtungskrieg einläutete.

1929: Der Crash

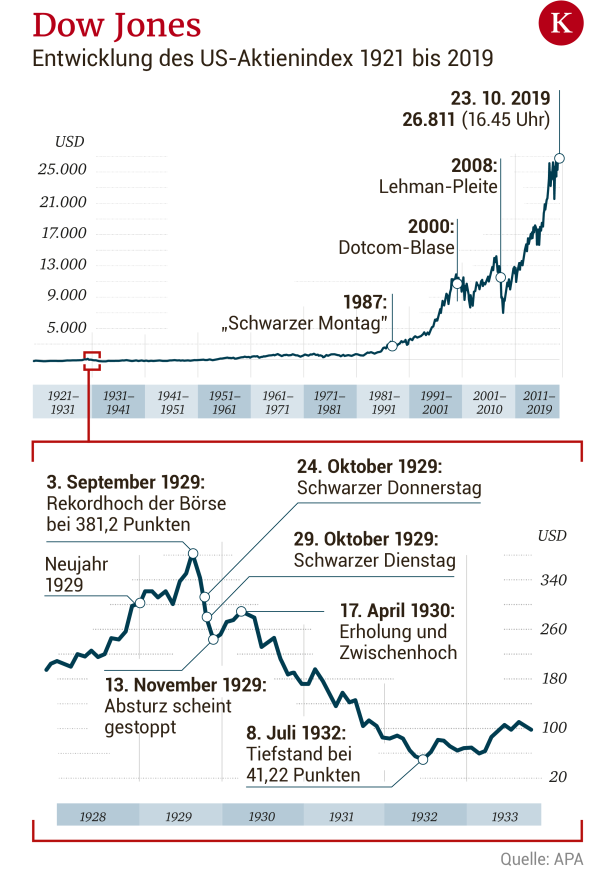

Der Wendepunkt lässt sich benennen: Es war der 24. Oktober 1929, der sich heute zum neunzigsten Mal jährt. Am „Schwarzen Donnerstag“ (der in Europa zeitverzögert ankam und zum „Schwarzen Freitag“ wurde) begann der jähe Absturz der Aktienkurse. Der Dow-Jones-Index, der im September 1929 noch 381 Punkten erklettert hatte, stürzte bis auf 41,22 Punkte im Juli 1932 ab (Grafik). Die Bilder mit Zehntausenden panischen Anlegern, die das Börsengebäude in der Wall Street belagern, haben sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt.

Die 1930er: Depression

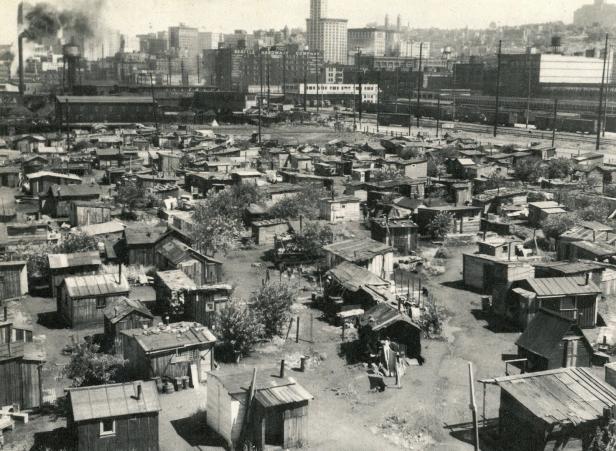

Die Arbeitslosigkeit in den USA kletterte über 25 Prozent, bittere Armut machte sich breit. Politik und Zentralbanken blieben nahezu untätig. Es regierte der Irrglaube an eine reinigende Wirkung, wenn marode Banken in die Pleite geschickt würden. Tausende Institute gingen bankrott, viele Sparer verloren ihr Vermögen. Die Zinsen wurden nicht gesenkt, um unverantwortliche Spekulation hintanzuhalten.

„Bettel die Nachbarn an“ wurde zur Polit-Devise: Das Ausland sollte für die Krise bezahlen. Das Smoot-Hawley-Gesetz (1930) unter US-Präsident Herbert Hoover hob die Zölle für 20.000 Produkte beim Import in die USA auf ein Rekordniveau an. Es war der Auftakt zu einer Zollspirale, die sich flott weiterdrehte. „In den 1930er-Jahren zählte die politische Solidarität zu den frühen Opfern der Depression“, schreibt US-Ökonom Barry Eichengreen.

Das Firmenschild von Lehman Brothers wird zur Auktion präsentiert

2008: Erneut ein Crash

Fast achtzig Jahre später krachten Börsen und Banken erneut. Vorhergesehen hatte das Fiasko von 2008 nur eine Handvoll Ökonomen. Dabei sind die Ähnlichkeiten mit 1929 verblüffend: Zu niedrige Zinsen, ein steiler Anstieg der Immobilienpreise und Aktienkurse, vielfach über Kredite finanziert. Sogar der Glaube an segensreiche neue Technologie – jetzt eben Internet und Digitalisierung – war vergleichbar. Und die irrige Meinung, man habe alle Risiken bestens im Griff.

Umso größer fiel der Schock aus, als die Wirtschaftsdaten einen ähnlich horrenden Verlauf nahmen wie zur Zeit der Großen Depression. Der Grund, warum Arbeitslosenraten von 25 Prozent etwa in Griechenland – anders als in den 1930ern – nicht das Ende der Demokratie einläuteten: Es gab staatliche Sozialsysteme und Arbeitslosenhilfe, die die Ärmsten auffingen. Die Einlagensicherung verhinderte einen Ansturm der Sparer auf ihre Guthaben und somit eine Pleitewelle unter den Banken.

Verhasster Lehman-Chef Richard Fuld bei der Kongress-Anhörung. An der Bank sollte ein Exempel statuiert werden.

Bei einer „Großen Rezession“ blieb es aber auch deshalb, weil richtige Lehren aus der Geschichte gezogen wurden. Die großen Notenbanken sprachen sich ab und pumpten billiges Geld in den Finanzmarkt, um zu verhindern, dass auch kerngesunde Betriebe zusperren müssen. Die großen Wirtschaftsmächte verständigten sich politisch auf riesige Konjunkturpakete, um den Konsum zu stützen.

Nur kurz flackerte das Denken von der reinigenden Pleite erneut auf. Die USA wollten im September 2008 just an der Investmentbank Lehman Brothers ein Exempel statuieren. Der der Pleite folgende Flächenbrand war so fatal, dass fortan jede annähernd relevante Bank weltweit aufgefangen wurde.

November 2017, der Dow Jones klettert erstmals über 24.000 Punkte: Ein Händler feiert US-Präsident Trump dafür.

2019: Dieselben Fehler

Und wie ist die Situation anno 2019? Wieder einmal wurde die Solidarität als Erstes geopfert. Statt Kooperation liegt Egoismus im Trend: Mit Slogans wie „Amerika zuerst“ werden Wahlen gewonnen. Strafzölle und ihre Retourkutschen sind Alltag, Währungskurse werden wieder als Waffe eingesetzt.

Dass der Welthandel und das globale Wachstum stagnieren, sorgt für wenig mehr als Achselzucken. Griechenland, Eurokrise, Italien, Brexit, Handelskrieg: Die Notenbanken stecken seit elf Jahren im Krisenmodus samt Null- und Negativzins fest, weil eine Politkrise die nächste jagt. US-Präsident Donald Trump sucht die Schuld für die Talfahrt der Wirtschaftsdaten indes nicht bei sich; die US-Notenbank solle doch die Zinsen noch rascher senken.

So sehr es schmerzt: 2019 weist mehr Gemeinsamkeiten mit 1929 auf als mit dem bedachten globalen Agieren nach der Krise von 2008/’09.

Ein Trump-Phänomen? Vorsicht vor allzu voreiligen Schlüssen. Europa agiert vielleicht nicht so plump – ganz unschuldig ist es aber nicht. Der Brexit ist ebenso ein Ausdruck schwindender Solidarität wie viele neue Handelsbarrieren. In der EU heißen die nicht Strafzoll, sondern Investitionsprüfung, Digitalsteuer oder -Grenzsteuer. Oder werden als Milliardenstrafen unter dem Mantel der Wettbewerbspolitik verhängt.

Das ist etwas ganz anderes? Ökonomisch gesehen: nein. Aber mit politischen Augen betrachtet ist Protektionismus immer nur das, was die anderen machen.

Kommentare