Plastik-Debatte: Das Sackerl ist nur die Spitze des Eisbergs

Universitätsprofessor Walter Friesenbichler versteht die Welt nicht mehr. Der Leiter des Departments Kunststofftechnik an der Montan-Uni Leoben hat immer weniger Studenten. Haben sich Anfang der 1990er Jahre zu Semesterbeginn mehr als 100 inskribiert, ist ihre Zahl auf zuletzt 17 gefallen. Nahezu halb so viele wie im Vorjahr – und das, obwohl die Ausbildung ein Jobgarant ist. Friesenbichler: „Unsere Studenten haben noch vor ihrem Abschluss einen Job in der Tasche.“

Hört sich vielversprechend an. Aber in den Ohren der Jugend klingt Kunststoff offenbar vor allem nach Müllberg und totem Fisch. Damit wollen sie nichts zu tun haben. Plastik hat ein Imageproblem. Völlig zu Unrecht, wie Friesenbichler findet. Niemand könne sich ernsthaft ein Leben ohne Kunststoff wünschen. Das wäre ja wie eine Reise zurück in die frühen 1950er Jahre.

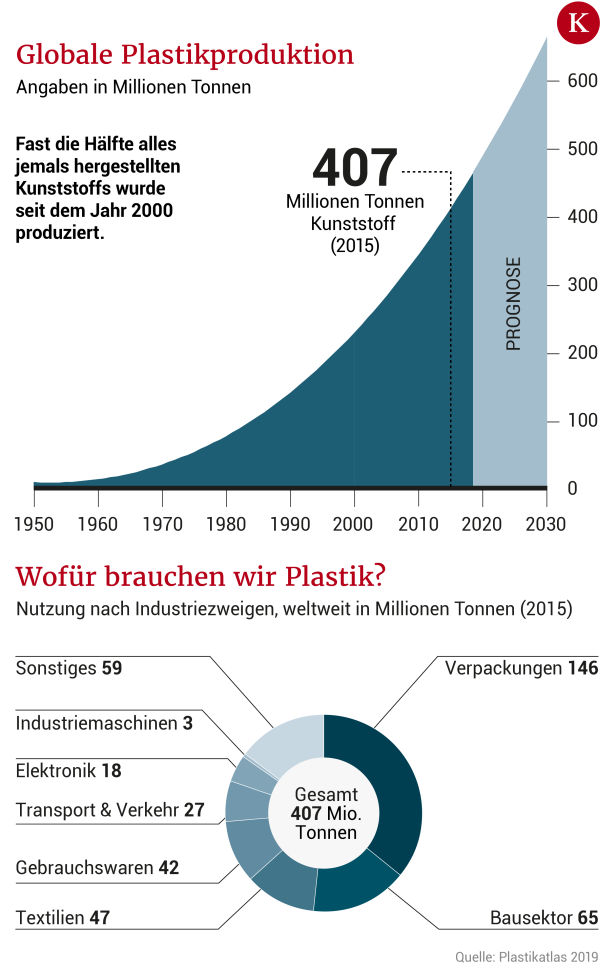

Also in eine Zeit, als noch niemand die Wörter „Massenkonsum“ und „Wegwerfgesellschaft“ buchstabieren konnte. Bevor also die Industrie den billigen und praktischen Rohstoff entdeckt und auf einen weltweiten Siegeszug geschickt hat. Zwischen 1950 und 2050 wurden rund um den Globus 8,3 Milliarden Tonnen Plastik produziert, damit kommt heute statistisch gesehen auf jeden Erdenbürger eine Tonne.

Kunststoff hat alle Lebensbereiche erobert. Ärzte operieren mit hauchdünnen OP-Handschuhen aus Polymeren. Einmalspritzen, Sonden und Schläuche sind ebenso aus Kunststoff gemacht wie künstliche Hüftgelenke oder Kontaktlinsen.

Halbe Bevölkerung wäre nackt

Plastik steckt in Armaturenbrettern, Wasserleitungen, Salatschüsseln, Smartphones, Kinderspielzeug, Bikinis, in Gewächshäusern, Fenstern, Möbeln, Trainingshosen und Turnschuhen. „Die halbe Weltbevölkerung würde nackt durch die Gegend laufen, hätten wir keine Synthesefasern mehr“, sagt Friesenbichler und schiebt beleidigt nach: „Aber in der öffentlichen Diskussion wird nur noch über unsachgemäß entsorgte Plastikverpackungen diskutiert.“ Die Industrie komme mit ihren Botschaften überhaupt nicht durch. Die Bevölkerung nehme alle Annehmlichkeiten von Plastik an und verteufle im selben Moment die Verpackungen.

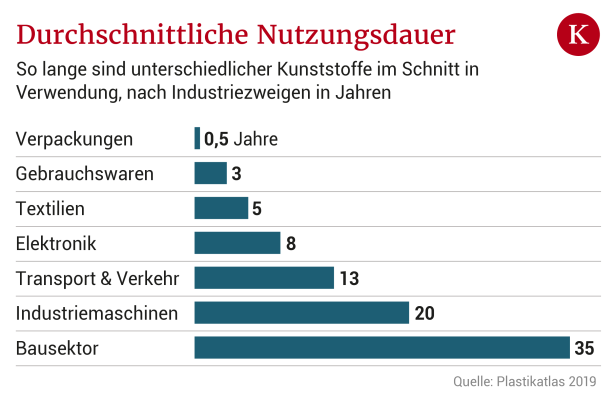

Plastik vermeiden wird zum Volkssport. Harald Pilz von der Agentur Denkstatt – ein Beratungsunternehmen im Bereich Umwelt – schüttelt ungläubig den Kopf. Grundsätzlich sei es natürlich gut, bei den Verpackungen zu sparen. Aber damit könne der Einzelne seine Öko-Bilanz nicht retten. „Es muss uns schon bewusst sein, dass wir da an einer sehr kleinen Schraube drehen.“

Verpackungen machen höchstens ein bis zwei Prozent des Klimafußabdruckes eines typischen Konsumenten aus. Zur Veranschaulichung: Wer sein Auto einmal voll tankt, füllt umgerechnet 4000 Plastiksackerl ein, sowohl aus Sicht der verbrauchten Energie als auch aus Sicht der entstehenden -Emissionen.

„Fahre ich 14 Kilometer weniger mit dem Auto, habe ich genauso viel getan, wie wenn ich ein Jahr auf Plastiksackerl verzichtet habe“, sagt Pilz. Anders formuliert: Der Hebel wäre bei der Mobilität viel höher. „Aber zu propagieren, dass man das Auto stehen lassen soll, ist halt ziemlich unpopulär“, meint Pilz.

Besser Städtetrip streichen

Der moderne Mensch will mobil sein. Und übers Wochenende wegfliegen. Damit versaut er sich übrigens endgültig die Öko-Bilanz. „Wenn Sie einmal von Wien nach Madrid und retour fliegen, entsteht pro Person genau so viel Klimawirkung wie durch alle Verpackungsmaterialien, die Sie im Laufe von zehn Jahren verbrauchen“, rechnet Pilz vor. Eine Flugreise nach Singapur wiegt demnach alle Plastikverpackungsvermeidungsstrategien von 30 Lebensjahren auf.

Aber wollen Konsumenten überhaupt auf Plastik verzichten? Nur wenn es leicht geht, lautet die Antwort von Marktforschern. Viel wichtiger seien ihnen bei der Kaufentscheidung der Preis, die Qualität und zunehmend Themen wie Tierwohl oder Regionalität.

Also werden fleißig eingeschweißte Gurken, Trauben und Himbeeren in Plastikschalen und in Folie verpackter Brokkoli nach Hause geschleppt. Im Einkaufswagen oben drauf landen in Plastik eingeschweißte Wurst- und Käsescheiben aus dem Selbstbedienungsregal. Deshalb, weil der Einkauf schneller erledigt ist, als wenn man sich erst in der Reihe vor der Feinkosttheke anstellt.

Zyniker merken an dieser Stelle gern an, dass der Brennwert der Plastikverpackung mitunter schon höher ist als jener der Schinkenscheiben. Aber ist die Verpackung wirklich der ökologische Wahnsinn?

„Nicht unbedingt“, sagt Harald Pilz von der Denkstatt. „Meistens braucht das Produkt Schutz, damit im Handel möglichst nichts verdirbt, und die Ware auch zu Hause noch einige Tage hält.“ Bewertungen in Bausch und Bogen seien schlicht unseriös, man müsse immer den Einzelfall analysieren. Zumindest für einige Produkte hat die Denkstatt das bereits getan.

Plastik sorgt für weniger Müll

Beim Verkauf an der Frischetheke werden demnach durchschnittlich fünf Prozent des Schnittkäses im Müll entsorgt, im Selbstbedienungsregal sind es nur 0,14 Prozent. Selbst die in Plastik eingeschweißte Gurke ist besser als ihr Ruf. Sie kann eine bessere Öko-Bilanz haben als eine unverpackte, die in der Produktion viel Wasser und Energie gebraucht hat, letztlich aber weggeschmissen wird. Ohne Schutzfolie landen 9,4 Prozent der Gurken statt auf dem Teller im Abfall, mit Schutzfolie sind es nur 4,6 Prozent.

Anders gesagt: Von den Gurken im Regal landeten in einem sechsmonatigen Untersuchungszeitraum 50 Prozent weniger am Müll, wenn sie einen Plastikmantel trugen. Der Schluss, dass die Plastikfolie immer zu einer besseren Bilanz führt, ist aber auch nicht immer richtig. Die unverpackte Ware war im Vorteil, wenn sie von einem Feld aus der Region geliefert wurde und insgesamt nicht mehr als sechs Prozent davon im Abfall entsorgt wurden.

Essbarer Überzug für Mango

Händler übertrumpfen einander derzeit mit Müllvermeidungsstrategien. Branchenprimus Rewe testet zum Beispiel gerade einen essbaren Überzug aus natürlichen Zuckerresten, Zellulose sowie pflanzlichen Ölen. Dieser soll die Zellatmung bei Früchten reduzieren und sie damit länger frisch halten. Üblicher sind derzeit aber die sogenannten bioabbaubaren Obstsackerl.

Wer glaubt, dass diese Sackerl in der freien Natur schnell verrotten, irrt. Dafür bräuchte es hohe Temperaturen, eine hohe Feuchtigkeit und Mikroorganismen, wie in einer industriellen Kompostieranlage. Dort werden Sackerl aber meist zu Beginn ohnehin abgeschieden. Kompostierbarkeit bringt aus der Sicht der Ökobilanz keine Vorteile. Die Verbrennung der bioabbaubaren Sackerl, etwa in der Zementindustrie, ist sinnvoller. „Damit nutzt man noch den Heizwert und ersetzt Öl“, sagt Pilz.

Kommentare