Operation Aderlass: Auf den Spuren einer Blutspur

Am 27. Februar 2019 erfolgte in Seefeld der Zugriff.

Es ist ein Jahrestag, der nicht zum Feiern einlädt. Diesen Donnerstag jährt sich zum ersten Mal der Ausbruch jenes Dopingskandals, der als Operation Aderlass für Schlagzeilen sorgte und weite Kreise zog. Am 27. Februar wurde der Langläufer Max Hauke bei der Nordischen WM in Seefeld mit einer Nadel im Arm von Dopingfahndern erwischt. Der Steirer war Teil eines großen Netzwerks, das noch heute die Ermittler und Gerichte beschäftigt. Was ist seither passiert? Der KURIER beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum kam es in Seefeld überhaupt zur Razzia?

Das Bundeskriminalamt hat schon längere Zeit ermittelt, ab Herbst 2018 tauschte man sich auch mit der NADA Austria (Nationale Anti-Doping Agentur) über Verdachtsmomente aus. Die Ermittler observierten Personen und überwachten Telefone. Im Jänner gab Ex-Langläufer Johannes Dürr der ARD-Dopingredaktion ein viel beachtetes Interview zum Thema. Am 27. Februar folgte in der Früh der Zugriff. „Eine einzelne positive Dopingprobe kann kein Doping-Netzwerk aufdecken“, sagt Michael Cepic, der Geschäftsführer der NADA. „Hier muss strafrechtlich vorgegangen werden.“

Was bedeutet strafrechtlich?

Doping wird grundsätzlich sportrechtlich geahndet. Wird ein Athlet überführt, wird er im Regelfall für vier Jahre gesperrt. Strafrechtliche Konsequenzen (bis zu fünf Jahre Haft) sind laut Anti-Doping-Bundesgesetz vorgesehen für die Weitergabe oder Anwendung von verbotenen Substanzen oder Methoden an Sportlern oder der Besitz von Dopingmitteln über einer bestimmten Grenzmenge. Bei manchen Vergehen kommt auch das Strafgesetzbuch zum Tragen. Wenn etwa der Athlet durch sein Doping-Vergehen das Delikt des „schweren Betrugs“ begeht, sich also durch die gesteigerte Leistung einen finanziellen Vorteil verschafft (z.B. Sponsorverträge). Es drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Wie viele Athleten sind in diesen Dopingskandal verwickelt?

Namentlich sind im Moment 19 Sportler bekannt, fast alle kommen aus dem Radsport und dem Langlaufen (siehe Infobox). Österreich ist mit sieben Athleten am stärksten in diesem Netzwerk vertreten.

Neun Österreicher sind im Zuge der Operation Aderlass sportrechtlich bestraft worden.

Dominik Baldauf Der 27-jährige Vorarlberger Langläufer wurde vier Jahre gesperrt.

Stefan Denifl Der 32-jährige Tiroler Radprofi wurde vier Jahre gesperrt.

Johannes Dürr Der 32-jährige niederösterreichische Langläufer wurde als Wiederholungstäter lebenslang gesperrt.

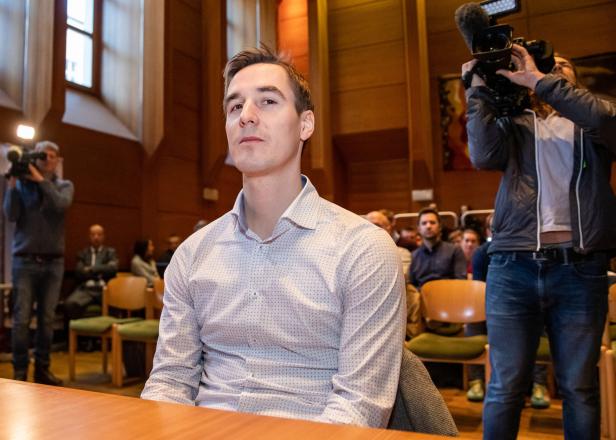

Max Hauke Der 27-jährige steirische Langläufer wurde vier Jahre gesperrt.

Christina Kollmann-Forstner Die 31-jährige steirische Mountainbikerin wurde vier Jahre gesperrt.

Florian Lienhart Der steirische Triathlet wurde 42 Monate gesperrt, er ist der Sohn des ehemaligen Rad-Medaillengewinners Hans Lienhart.

Emanuel Moser wurde für acht Jahre gesperrt. Der 34-jährige Niederösterreicher war Triathlet und Servicemann des Schweizer Langlauf-Olympiasiegers Dario Cologna. Mit Dürr, seinem Ex-Kollegen im NÖ-Langlaufkader, teilte er in der Ramsau eine Wohnung.

Georg Preidler Der 29-jährige steirische Radprofi wurde vier Jahre gesperrt.

Gerhard Tritscher Der 48-jährige steirische Skibergsteiger wurde vier Jahre gesperrt.

Es sind aber noch einige Verfahren offen. Heigl?

Der bekannteste nicht-österreichische Sportler, der im Zuge der Operation Aderlass gesperrt wurde, ist der italienische Ex-Radstar Alessandro Petacchi. Der deutsche Ex-Radrennfahrer Danilo Hondo gab Doping zu und verlor seinen Job als Schweizer Rad-Trainer. Erst dieses Wochenende gab der Schweizer Radrennfahrer Pirmin Lang Doping zu und verlor seinen Job als Nachwuchstrainer. Zudem wurden auch Esten, Kasachen, Slowenen und Kroaten gesperrt.

Ist noch mit weiteren Sportlern zu rechnen?

„Das ist noch nicht das Ende, ich denke es wird noch zu weiteren Verfahren kommen“, sagt Cepic. „Im Zeugenstand vor Gericht versucht jeder seine Haut zu retten, es steht Aussage gegen Aussage.“ Die Anzahl der Blutbeutel, die in einer Garage des mutmaßlichen Drahtziehers Mark Schmidt, einem Arzt aus Erfurt, gefunden wurden, legt nahe, dass noch mehr Sportler verstrickt sind. Die Staatsanwaltschaft München geht von mindestens 23 Athleten aus acht Nationen aus. Noch einmal so viele Personen sind der Beihilfe oder Mitwisserschaft beschuldigt. Gut vorstellbar, dass Schmidt in den Verhören Kunden aus früheren Jahren preisgibt, um sein Strafmaß zu mindern.

Ist es Zufall, dass so viele Österreicher in dieses Netzwerk verwickelt sind?

Nein, dafür führen schlicht zu viele Spuren nach Österreich. So stammt die Blutzentrifuge, die der Erfurter Arzt anfänglich benützt hatte, von Stefan Matschiner, der Oberösterreicher war in frühere Doping-Affären (Bernhard Kohl) verstrickt. Die Lieferung des Spezial-Kühlschranks nach Erfurt wiederum, in dem bis zuletzt die Blutbeutel gelagert waren, soll laut Anklage der Staatsanwaltschaft Ex-Langläufer Harald Wurm veranlasst haben.

Dürr: 15 Monate bedingt, 52.000 Euro Rückzahlung

Muss sich der ÖSV einen Vorwurf gefallen lassen?

Die Theorie vom „Schwarzen Schaf“ taugt in diesem Fall nicht. Johannes Dürr, Harald Wurm, Max Hauke, Dominik Baldauf – Österreichs Langläufer haben eine dicke Blutspur hinterlassen. Dass mit Gerald Heigl auch noch ein langjähriger ÖSV-Trainer verwickelt ist, wirft kein gutes Licht auf den Skiverband. Die ÖSV-Verantwortlichen müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, bei den Machenschaften der Langläufer nicht genau hingesehen und Warnungen ignoriert zu haben. So hatte Ex-ÖSV-Coach Radim Duda bereits 2013 „mit Dürr ein Problem auf den ÖSV zukommen“ sehen und Trainer Heigl als „brutal gefährlich für den Verband“ erachtet.

Denifl: Prozess wegen Sportbetrugs vertagt

Warum gehen Sportler das Risiko des Eigenblutdopings ein?

Weil es wirkt und analytisch nicht nachweisbar ist. „Blutdoping ist die Champions League im Doping“, sagt Cepic. Allerdings hat es eine Schwachstelle: „Es ist mit einem enormen logistischen und administrativen Aufwand verbunden und ohne Helfer und Mitwisser kaum durchzuführen.“

Preidler: Prozess vertagt, gestand Blutdoping

Es braucht also keine anderen Schnellmacher?

Doch. Die Dopingjäger sind immer noch den Klassikern auf der Spur, wie sie etwa Sprinter Ben Johnson schon 1988 im Körper hatte, vor allem Anabole Steroide. Die Mittel werden in ihrer Zusammensetzung immer wieder abgewandelt und sind oft nur in Nachkontrollen viele Jahre später nachweisbar.

Hauke: Schadenssumme 50.000 Euro bestritten

Welche Lehren hat man aus der Operation Aderlass gezogen?

Klar ist nun, dass Netzwerke nur in Zusammenarbeit mit Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaft aufgedeckt werden können. Gelernt hat man außerdem, dass Sportler die Stunden vor dem Bewerb zum Dopen nützen. Seit einem Jahr werden in gewissen Sportarten auch während der „Konzentrationsphase“ des Athleten unmittelbar vor dem Wettbewerb Blutkontrollen durchgeführt.

Baldauf: Fünf Monate bedingt, 1.440 Euro

Kommentare