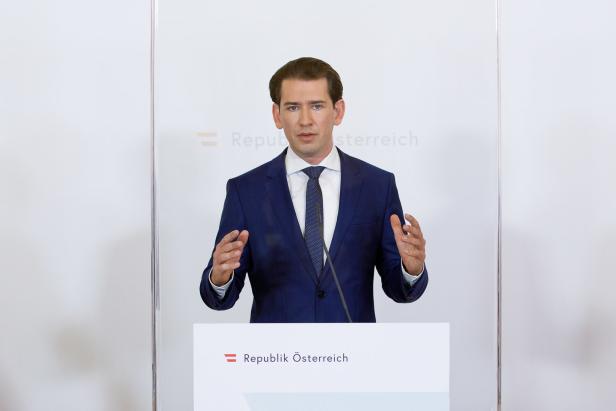

"System Kurz" statt Merkel? CDU sagte Nein danke: Was dahinter steckt

Die CDU will nicht türkis werden. Markus Söder ist die Kanzlerkandidatur verwehrt geblieben, weil der Bayer in Deutschland für das „Modell Kurz“ steht: eine One-Man-Show mit rechtspopulistischer Schlagseite.

Das sollte nicht das Nachfolgemodell für Angela Merkel werden, findet die CDU.

Die entscheidende Warnung vor dem „System Kurz“ kam vom politisch erfahrenen Wolfgang Schäuble. So beschreibt jedenfalls der Journalist Robin Alexander in seinem Buch „Machtverfall“ das Ende der Ära Merkel.

Öffentlich hat sich Schäuble nie negativ über Kurz geäußert, intern soll er sich jedoch gegen eine „Politik nach Umfragen“ gestellt haben. Die Schilderung Robin Alexanders scheint stimmig zu sein. Schäuble warnte des Öfteren vor Stimmungsdemokratien, neuen „Bewegungen“, die Instabilität und Unvorhersehbarkeit mit sich bringen. Er sagte einmal über das „System Kurz“, man werde erst sehen, ob sich das in Österreich als „nachhaltig“ herausstelle.

Diese Schäuble’schen Befürchtungen sind tatsächlich auch ein großes Thema in der Wissenschaft. „Die führende Theorie dazu lautet: Traditionelle Parteien übernehmen Programme von populistischen Parteien. Aber da sie nicht so populistisch sein können wie die echten Populisten, enden sie in der Sackgasse“, sagt Reinhard Heinisch, Politikwissenschafter an der Uni Salzburg. Konservative Parteien würden auf diese Weise oft rechtspopulistische Inhalte salonfähig machen.

Wozu das führen kann, hat man in Großbritannien gesehen: Indem die Torys den aggressiven Anti-EU-Populismus eines Nigel Farage übernahmen, katapultierten sie ihr Land hinaus aus Europa.

Eine Analyse über neue ideologische Achsen, Personalisierung und den Nachteil von „Bewegungen“.

In Österreich habe Kurz die ÖVP „vielfach dort positioniert, wo die FPÖ war“, sagt Heinisch. Doch der Rechtsschwenk ist nicht das einzige Kennzeichen des „System Kurz“, wesentlich ist das Fokussieren auf seine Person. Heinisch: „Diese Personalisierung ist nicht neu. Das hat die SPÖ schon mit Vranitzky gemacht.“

Experiment Vranitzky

Mit Vranitzky gelang der SPÖ das Kunststück, der konservativen Welle in den 1980ern zu trotzen und das Kanzleramt zu halten. Mit dem wirtschaftsaffinen Bankdirektor im bürgerlichen Outfit an ihrer Spitze verpasste sich die SPÖ über Nacht ein neues, zeitgemäßes Antlitz. „Personalisierung muss nicht Populismus bedeuten. Mit Vranitzky gelang es der SPÖ, die neuen Mittelschichten anzusprechen. Dazu war vor allem Kompetenz gefragt.“

Anderswo schafften traditionelle Parteien den Überlebenskampf nicht. Die korrupten Parteien Italiens etwa kollabierten, an ihre Stelle trat Silvio Berlusconi mit seiner Forza Italia, einer Bewegung, „die anfangs nicht einmal besonders ideologisch war: Sie bestand aus einer Firma, einem TV-Sender und einem Fußballklub“, sagt Heinisch.

Professoren regieren

Berlusconi ist mit seiner nunmehrigen Kleinpartei bis heute Mitglied der Europäischen Volkspartei, zu Hause haben ihn radikalere Populisten längst vom Platz gefegt. Neben der rechten Lega entstanden die linkspopulistischen Cinque Stelle. Italien wird in einer Abfolge von Universitätsprofessoren regiert, die einerseits nie zur Wahl standen, andererseits aber wohl das bessere Personal sind als das, was die gewählten Parteien zu bieten haben.

Das Risiko in Frankreich

Neue Bewegungen müssen nicht populistisch sein: Das zeigt das Beispiel Frankreich. Emmanuel Macron hat eine Mittelschicht-Bewegung gegründet, sozialliberal, wirtschafts- und europafreundlich, und er hat damit aus dem Stand den Sprung ins Präsidentenamt geschafft.

Aber auch das Modell Macron gilt Schäuble als wenig erstrebenswert, weil es Unberechenbarkeit produziert. So konnte sich „Republique en Marche“ bisher nicht in den Kommunen, also an der Basis, verankern. Und ob Macron im Mai 2022 die Wiederwahl gelingt, steht in den Sternen. Falls er es nicht schafft, droht die Machtübernahme durch die rechtspopulistische, europafeindliche Marie Le Pen – und das in Deutschlands wichtigstem EU- Partnerland.

„Bewegungen zu gründen und damit ins Parlament zu kommen, ist heutzutage nicht schwer. Schwierig ist es, sich zu halten“, sagt Heinisch. Dazu müsse man Strukturen aufbauen, „sich institutionalisieren und einen Apparat schaffen“. Sprich: erst recht wieder eine Partei werden.

Für nachhaltig-demokratische Politik scheint an Parteien kein Weg vorbei zu führen. Diese stehen derzeit aber unter historischem Stress. Heinisch: „Früher positionierten sich die Parteien entlang einer ökonomischen Achse, von links nach rechts, von Staat bis Privat. Die neue Achse ist eine Identitätsachse. Ihre Pole lauten Grün-Alternativ-Libertär an dem einen Ende. Traditionell-Autoritär-Nationalistisch am anderen.“

Quer durch die Staaten spiele sich in den Köpfen der Wähler das gleiche entlang dieser Identitätsachse ab, die Parteien müssten sich danach ausrichten. In Frankreich sehe man das Spektrum in Reinkultur. Kurz positioniere die ÖVP „im autoritär-nationalistischen Spektrum, er hat aber auch libertäre Elemente aufgenommen“.

Die Achillesferse der ÖVP

Eines ist für Heinisch klar: Das „System Kurz“ ist keine neue Bewegung, sondern die ÖVP ist dahinter intakt. Sollte es Kurz nicht mehr geben, würde das zweite Machtzentrum, die Länder, das Kommando übernehmen und eine neue Person an die Spitze hieven, die die ÖVP mit einem neuen Thema auch neu positionieren könne. Heinisch: „Die ÖVP hat ein riesiges Rekrutierungsfeld, auch in der Wirtschaft, sie muss sich da viel weniger Sorgen machen als etwa die SPÖ.“

Politikexperte Thomas Hofer sieht das ähnlich: „Das System Kurz ist ein Hybridmodell, es ist auf die ÖVP aufgesetzt.“ Es sei Erfolgsrezept und Achillesferse zugleich. Hofer: „Wenn alles auf eine Person fokussiert ist, zieht diese auch alle gegnerischen Angriffe auf sich.“ Die ÖVP sollte sich mithilfe mehrerer Persönlichkeiten breiter aufstellen, um Kurz abzuschirmen. Heinisch zweifelt, ob das funktionieren würde: „Mehrere Persönlichkeiten – das wäre nicht mehr das System Kurz. Denn dessen Masche ist, dass Kurz Kurz ist.“

Kommentare