Österreich würde ohne Zuwanderer schrumpfen

Zusammenfassung

- Österreichs Bevölkerungswachstum basiert auf Zuwanderung, während die Geburtenrate seit 2020 negativ ist.

- Stephan Marik-Lebeck von Statistik Austria betont die Bedeutung der Zuwanderung, um Bevölkerungsabnahme zu verhindern.

- Integrationsministerin Claudia Plakolm fordert mehr Verbindlichkeit bei Integrationskursen und betont die Notwendigkeit von Sprachkenntnissen und Arbeit.

Die Bevölkerung in Österreich wächst ausschließlich durch Migration. Das ist der zentrale Befund im heute veröffentlichten "Statistischen Jahrbuch Migration & Integration".

Der zentrale Befund von Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) lautet hingegen: "Wir können und wollen nicht mehr Menschen aufnehmen, denn je mehr kommen, desto größer wird die Aufgabe für uns als Gesellschaft."

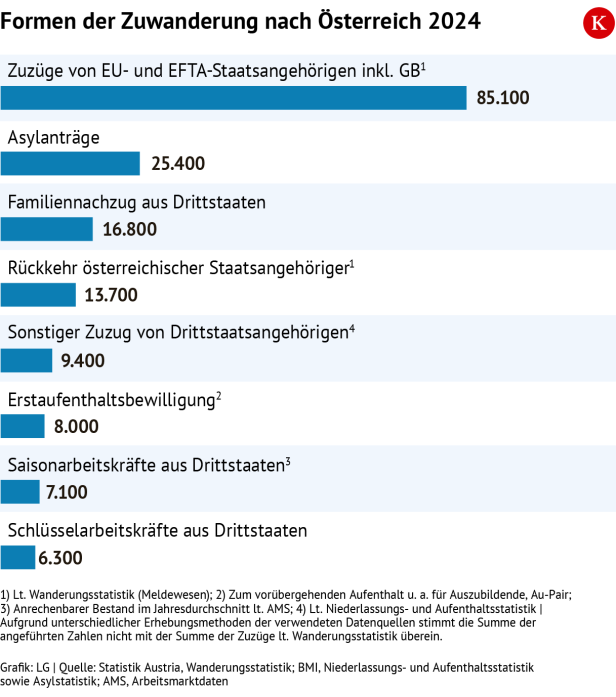

Das Jahrbuch von der Statistik Austria und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) liefert aktuelle Zahlen, Daten und Fakten zu integrationsrelevanten Themenbereichen. Die Ergebnisse im Detail:

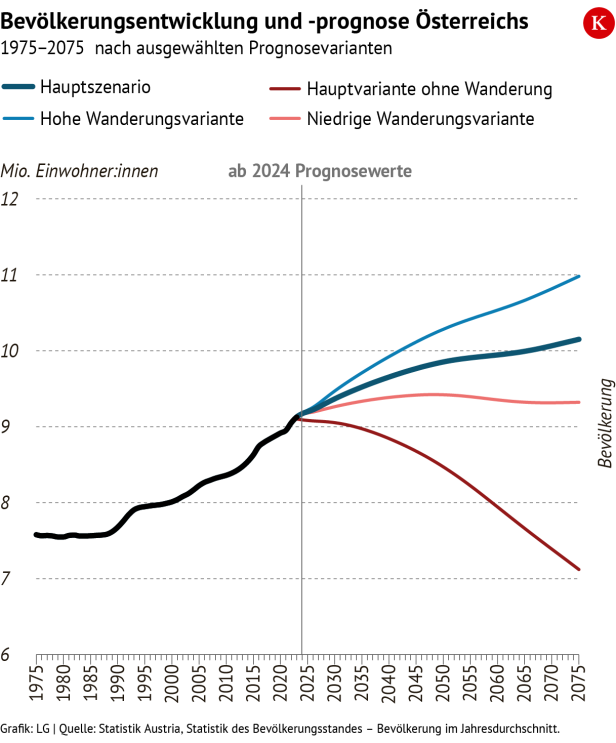

Wachstum auf zehn Millionen Einwohner

Seit 2020 ist die Geburtenbilanz in Österreich negativ - das heißt, dass mehr Menschen sterben als geboren werden.

Der Zuwanderung werde also auch künftig eine zentrale Rolle zukommen, erklärt Stephan Marik-Lebeck, Leiter der Abteilung Demografie und Gesundheit bei der Statistik Austria. "Ohne Zuwanderung hätten wir sehr schnell eine Bevölkerungsabnahme."

Aktuell beträgt der Bevölkerungsstand rund neun Millionen, 2069 sollte laut Prognose der Statistik Austria die Zehn-Millionen-Marke überschritten sein. Ohne Migration wäre Österreich im Jahr 2070 wieder auf dem Stand von 1950 mit 6,9 Millionen Einwohnern.

2,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund

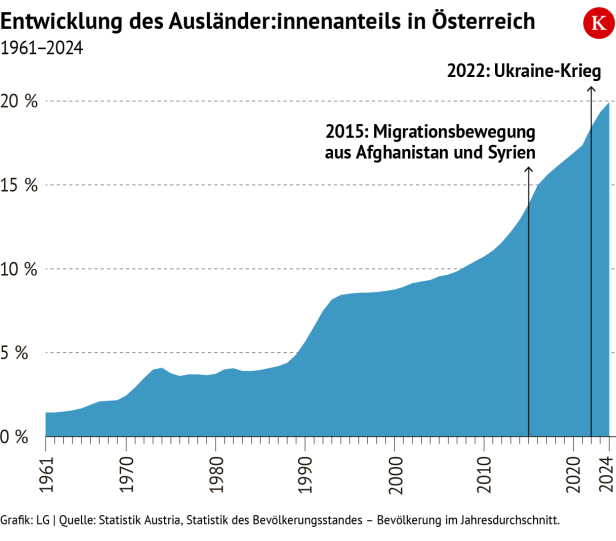

Bei der Zuwanderung gebe es starke Schwankungen, bedingt durch geopolitische Ereignisse. Seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist beispielsweise die Zahl der Ukrainer in Österreich stark angestiegen (aktuell 88.000), durch die große Migrationsbewegung 2015 waren es unter anderem Syrer (105.000).

Die größte Gruppe der ausländischen Staatsangehörigen machen aber nach wie vor die Deutschen aus: Rund eine Viertelmillion Menschen aus der Bundesrepublik leben in Österreich. Die zweitgrößte Gruppe sind die Rumänen mit 155.000, dahinter folgen Türken und Serben mit je rund 120.000.

Insgesamt haben rund 28 Prozent der österreichischen Bevölkerung Migrationshintergrund - aus erster Generation rund 1,9 Millionen Menschen, aus zweiter (also Nachfahren der Zugewanderten) rund 600.000 - in Summe also rund 2,5 Millionen.

Hoffnung, in die Heimat zurückzukehren

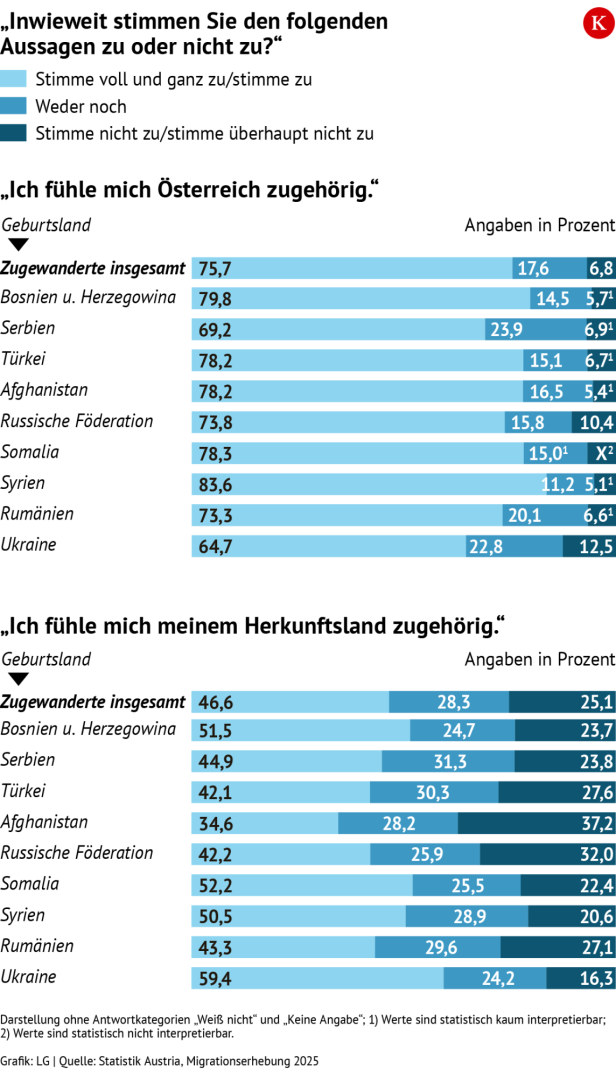

So viel zu den Fakten zur Migration, die Statistik Austria hat aber auch die Einstellung von Österreichern und Nicht-Österreichern zur Integration abgefragt.

Zentral sei laut Marik-Lebeck dabei die Frage, welchem Land sich Zugewanderte zugehörig fühlen. Das stärkste Gefühl der Zugehörigkeit zum Heimatland weisen die Ukrainer auf, was laut dem Statistik-Experten damit zusammenhängt, dass diese Menschen die Hoffnung hegen, nach dem Krieg wieder zurückzukehren. Bei Tschetschenen, Türken und Afghanen sei das Zugehörigkeitsgefühl zur Heimat deutlich geringer.

Im Schnitt sagen drei Viertel der im Ausland geborenen Befragten, dass sie sich Österreich zugehörig fühlen.

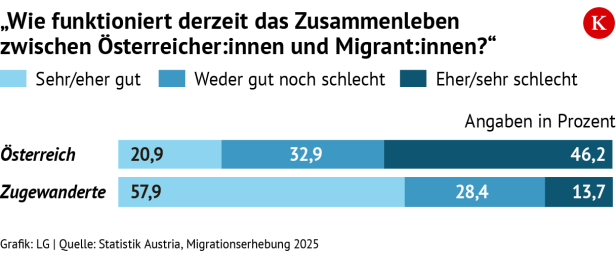

Bei der Frage, wie das Zusammenleben in Österreich funktioniert, gebe es eine "starke Diskrepanz bei der Wahrnehmung", sagt Marik-Lebeck: 46,2 Prozent der in Österreich geborenen Menschen sagen, das Zusammenleben mit Migranten funktioniere „eher“ bzw. „sehr schlecht“. Die Stimmung ist deutlich angespannter als 2022 – da sagten das erst 25,1 Prozent.

Unter den Zugewanderten hingegen bewertet die klare Mehrheit (57,9 Prozent) das Zusammenleben als „sehr“ bzw. „eher gut“.

Deutsch im Alltag

Erhoben wurde für das Jahrbuch auch der Sprachgebrauch: Fast die Hälfte der Zuwanderer gab an, zu Hause überwiegend oder ausschließlich in ihrer Herkunftssprache zu kommunizieren, 16,4 Prozent auf Deutsch. Mit Freunden sprechen 30 Prozent überwiegend Deutsch, knapp die Hälfte eine Kombination mit einer anderen Sprache.

Unterdessen ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit nicht-deutscher Erstsprache in den vergangenen zehn Jahren von 21 auf 26,4 Prozent angestiegen.

Ein weiterer Indikator für die Integration ist die Erwerbstätigenquote. Bei Migranten betrug diese im Vorjahr 69 Prozent und ist damit um sieben Prozent niedriger als bei Österreichern.

Gefühl der Zugehörigkeit "reicht nicht"

Integrationsministerin Plakolm leitet aus dem Jahrbuch zwei Befunde ab. Erstens sieht sie eine "Trendumkehr" bei Migration, "und das ist gut so". Gemeint sind die Asylanträge, die seit Jahren stark sinken. "Das verschafft uns die nötige Luft, die wir brauchen, damit Integration gelingen kann", so Plakolm. Aus diesem Grund habe die Bundesregierung auch den Familiennachzug gestoppt.

Zweitens: Die ÖVP-Ministerin begrüßt zwar, dass sich laut Ergebnissen der Statistik Austria so viele Zuwanderer Österreich mehr zugehörig fühlen als ihrem Heimatland. "Aber es reicht nicht, sich nur zugehörig zu fühlen. Man muss auch etwas leisten."

Und das sei, die Sprache zu lernen und zu arbeiten, um sich und seine Familie selbst zu erhalten, anstatt von Sozialleistungen zu leben, sowie die Gesetze und Regeln in Österreich einzuhalten. "Wer das nicht tut und stattdessen in einer Parallelgesellschaft lebt, der kann auch nicht Teil unserer Gesellschaft sein."

Plakolm nennt dazu Zahlen aus ihrem Ressort: 2.800 Plätze in Integrations- und Wertekursen seien im vergangenen Jahr ungenutzt geblieben. "Jeder fünfte Kursteilnehmer erscheint nicht oder bricht den Kurs nach kurzer Zeit ab. Das zeigt, dass mehr Verbindlichkeit und Sanktionen nötig sind, denn jeder Platz kostet auch Geld."

Kurzum: "Integration muss gelingen, sonst schwindet der Rückhalt in der Bevölkerung." Man merke schon jetzt, dass die Stimmung kippt.

Am Ende schlägt Plakolm noch versöhnliche Töne an: Kürzlich habe sie ein Pflegeheim besucht, in dem Pflegekräfte von den Philippinen beschäftigt sind. "Sie bringen die Ausbildung und den Fleiß mit und bemühen sich um Sprache und ein gutes Zusammenleben. Solche Personen sind in Österreich herzlich willkommen."

Im Vorjahr kamen 6.300 Schlüsselarbeitskräfte und 7.100 Saisonarbeitskräfte nach Österreich. Zu wenig, um die Bevölkerungszahl auf lange Sicht davon abzuhalten, auf das Niveau der Nachkriegszeit abzurutschen.

Kommentare