Kärnten und die Slowenen: Abwehrkampf, Urangst, und Haiders verrückte Tafeln

Es sind Worte, die man in dieser Schärfe schon lange nicht mehr gehört hat: Von einer „Stunde null für Kärnten“ sprach zuletzt der bisherige slowenische Botschafter Aleksander Geržina. Andreas Mölzer vom Kärntner Heimatdienst (KHD) warnte postwendend vor konfrontativen Kräften, die sich als „Totengräber der slowenischen Volksgruppe“ herausstellen könnten.

Was in den vergangenen Tagen rund um den umstrittenen Polizeieinsatz auf der für die Slowenen so wichtigen NS-Gedenkstätte Peršmanhof an Vorwürfen ausgetauscht wurde, erinnert viele an die düsteren Zeiten des Kärntner Nationalitätenkonflikts, die seit der Lösung des Ortstafelstreits 2011 als längst überwunden schienen.

Ein Konflikt, der weit in die Geschichte zurückreicht und wohl auch deshalb noch nicht vollständig aus den Köpfen der Bevölkerung verschwunden ist.

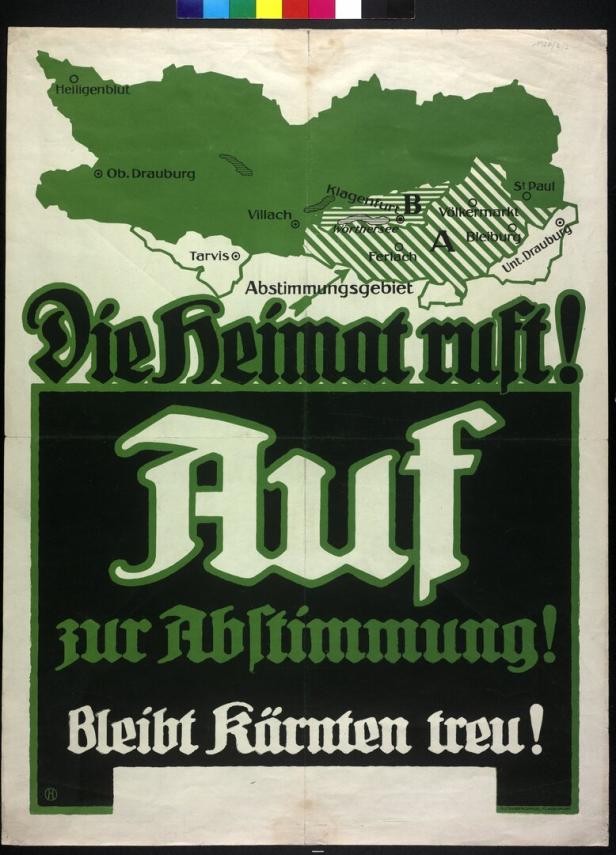

Erstmals spitzte sich die Lage in dem seit vielen Jahrhunderten zweisprachigen Land nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Donaumonarchie zu: Der neu entstandene SHS-Staat (das spätere Jugoslawien) besetzte weite Teile Südkärntens, wo die meisten Slowenischsprachigen ihre Heimat hatten. Die Kärntner Landesverwaltung antwortete mit militärischem Widerstand – dem bis heute oft mythisch verklärten „Kärntner Abwehrkampf“.

Volksabstimmung

In der von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs veranlassten Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 (bis heute der Kärntner Landesfeiertag) sprach sich die Mehrheit der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten für den Verbleib bei Österreich aus. Die im Vorfeld versprochene Wahrung der Minderheitenrechte blieb aber ein Lippenbekenntnis. Vielmehr wuchs in den folgenden Jahren der Assimilierungsdruck auf die Kärntner Slowenen.

Viele Slowenen entschieden sich 1920 für den Verbleib bei Kärnten. Ihre Rechte wurden dennoch missachtet.

Ab 1938 sollte die Situation vollends eskalieren. Das NS-Regime verfolgte eine brutale Germanisierungspolitik Südkärntens, zu der auch Zwangsumsiedlungen von Slowenen gehörten. Als Reaktion schlossen sich viele von ihnen den jugoslawischen Partisanen an. Es folgte ein Guerillakrieg in Teilen Unterkärntens, mit zivilen Opfern unter der slowenisch- wie deutschsprachigen Bevölkerung. Besonders sticht das Massaker auf dem Peršmanhof bei Bad Eisenkappel im April 1945 durch SS-Polizeikräfte hervor, dem elf Slowenen zum Opfer fielen, darunter sieben Kinder.

Erneut besetzt

Nach Kriegsende besetzten jugoslawische Truppen kurzzeitig erneut Teile Südkärntens. Diese zweifache militärische Invasion aus dem Süden sollte ein Faktor für die Entstehung der viel beschworenen „Kärntner Urangst“ werden, die in den kommenden Jahrzehnten das schwierige Verhältnis der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Kärntner Slowenen prägen sollte.

Zum Symbol dafür wurde der Ortstafelstreit. Als im September 1972 die SPÖ-Regierung Kreisky die Aufstellung der ersten per Gesetz vorgesehenen Ortstafeln veranlasste, kam es zu wüsten Szenen: Aufgebrachte Bürger demontierten oder demolierten die Tafeln.

Der Ortstafelsturm 1972 sorgte österreichweit für Befremden.

Gezerre um Ortstafeln

Es folgte ein jahrzehntelanges Gezerre um die Frage, wo die zweisprachigen Beschriftungen angebracht werden sollen, in dem zuletzt der Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine zentrale Rolle spielte. Mit ihm lieferte sich BZÖ-Landeshauptmann Jörg Haider einen Schlagabtausch, der bisweilen bizarre Formen annahm. Etwa als 2005 der VfGH erkannte, die Ortstafel von Bleiburg (Pliberk) müsse zweisprachig sein. Um die Entscheidung auszuhebeln, verrückte Haider eigenhändig die betreffende Ortstafel – und sorgte damit für Bilder, die weit über die Grenzen Kärntens hinaus für Befremden sorgen sollten.

Erst nach Haiders Tod konnte 2011 eine Einigung zwischen dessen Nachfolger Gerhard Dörfler und SPÖ-Staatssekretär Josef Ostermayer erzielt werden. Als Hürde für eine Aufstellung zweisprachiger Tafeln wurde eine ein slowenischsprachiger Bevölkerungsanteil von 17,5 Prozent festgelegt. Letztlich einigte man sich auf 164 Ortschaften. Es folgte eine weitgehende Entspannung im Verhältnis der beiden Volksgruppen. Selbst einstige Scharfmacher wie der KHD gaben sich versöhnlich.

Bis vor zwei Wochen der Polizeieinsatz auf dem Peršmanhof für massive Irritationen sorgen sollte. Nun blicken alle Beteiligten auf das Innenministerium: Vom Verlauf der Klärung der Vorfälle durch die eigens eingesetzte Kommission hängt ab, ob sich die Gemüter rasch wieder beruhigen.

Kommentare