Wie sich der Sparkurs auf Gesundheit, Justiz, Heer, Kultur & Co. auswirkt

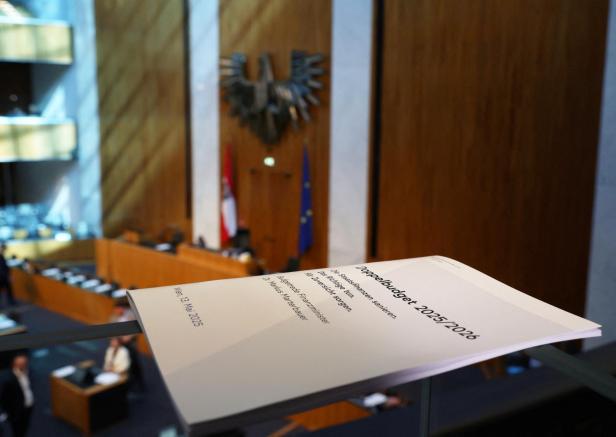

Budgetrede: Finanzminister Markus Marterbauer

Das präsentierte Doppelbudget sorgt für gemischte Reaktionen. Ironisch mitleidig betrachtete Grünen-Klubchef Werner Kogler die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). „Er ist ein korrekter Kerl“, sagte er am Rande der Nationalratssitzung - „er leidet halt darunter, dass er ein Budget zu verteidigen hat, das Schwarz-Blau nach Brüssel geschickt hat“. FPÖ-Chef Herbert Kickl attestierte, keinen "Sanierungsplan vorgelegt zu haben, sondern ein Dokument des Scheiterns."

Gemäß den nun vorliegenden Budgetplänen sind die Ressorts unterschiedlich betroffen. Ein Überblick:

Der „Aufbauplan 2032+“ des Österreichischen Bundesheers (ÖBH) ist im von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Dienstag vorgelegten Doppelbudget abgesichert. Im Vergleich zu 2024 steigt das Budget des Heeres 2025 um 349,1 Mio. (plus 8,6 Prozent). Im Jahr darauf gibt es noch einmal 369,8 Mio. mehr, was ein Plus von 8,4 Prozent gegenüber heuer bedeutet. Sparen muss das Heer bei den Verwaltungsausgaben. Das Verteidigungsministerium hat sich verpflichtet, heuer mit 70 Mio. und 2026 mit 91,8 Mio. zur Konsolidierung beizutragen. Gelingen soll das durch eine Reduzierung der Mehrdienstleistungen, Reduktion der Sonderleistungen, Straffung bei Dienstreisen und Werkleistungen, vor allem in den Bereichen Marketing und Werbung. Einschnitte soll es auch im Veranstaltungswesen geben. Falls möglich, sollen auch die Assistenzleistungen reduziert werden. Investitionen steigen heuer um 119,6 Mio. auf 1,4 Mrd. Für Rüstungs-Investitionen zur Umsetzung des „Aufbauplans 2032+“ und Investitionen in die bauliche Infrastruktur sind insgesamt 1,377 Mrd. vorgesehen, das bedeutet ein Plus von 119,6 Mio. gegenüber dem Jahr 2024. 2026 klettert die Investitionssumme um 357,3 Mio. auf insgesamt 1,735 Mrd. Beim Posten Personal ist ein Mehraufwand im heurigen Jahr von 122,4 Mio. vorgesehen. Im kommenden Jahr sinken die Kosten dann vom heurigen Niveau um 41 Mio. auf 1,695 Mrd., was aus einer budgetären Vorsorge für Gehaltserhöhungen und den Nachzahlungen aufgrund der Vordienstzeitenreform resultiert. Letztere sind dann auch ausschlaggebend für den Rückgang der Personalzahlungen im Jahr 2026 gegenüber 2025. Betrieblicher Sachaufwand steigt um 130,4 Mio. im heurigen Jahr Steigerungen gibt es auch beim betrieblichen Sachaufwand, was vor allem auf die Instandhaltungen, Munitionsbeschaffungen und 2026 auf einen zusätzlichen Mehrbedarf im Bereich der Heeresanlagen zurückzuführen ist. 2025 steigen die Aufwendungen in diesem Bereich um 130,4 Mio. auf 1,236 Mrd., im Jahr darauf dann um weitere 53,0 Mio.

Warum es beim Herr keine Abstriche gibt

Die Einzahlungen sinken gegenüber heuer um 8,2 Mio. Euro auf 50 Mio., 2026 bleiben sie dann auf diesem Niveau. Die Abweichung ist vorwiegend auf höhere Einzahlungen bei Verkaufs- und Verwertungserlösen sowie auf Mieteinnahmen im vorläufigen Erfolg 2024 zurückzuführen. Bundesfinanzrahmen sieht Verteidigungsbudget ab 2027 bei rund einem Prozent des BIP Der Bundesfinanzrahmen sieht 2027 eine Steigerung des Budgets auf über ein Prozent des BIP vor, 2026 liegt es noch knapp darunter (0,94 Prozent des BIP). Auch 2028 und 2029 bleiben die Ausgaben für Verteidigung leicht unter einem Prozent des BIP. Dennoch werde das im Aufbauplan vorgesehene Ziel von zwei Prozent des BIP unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der budgetären Rahmenbedingungen sowie der Regelungen auf europäischer Ebene weiterverfolgt, heißt es. Darüber hinaus sind als Überschreitungsermächtigungen jährlich 200 Mio. für Investitionen sowie 150 Mio. (2026: 200 Mio.) für die European Peace Facility (EPF) vorgesehen. Unter Berücksichtigung dieser Ermächtigungen liegt die Auszahlungsobergrenze 2025 bei 4,7 Mrd. und 2026 bei 5,2 Mrd. Rechnet man neben den Ermächtigungen auch den Aufwand für die Bundesheer-Pensionen mit ein, was international üblich ist, stellt sich der BIP-Anteil anders dar. Laut Berechnungen des Ressorts kommt man dann heuer auf 1,17 Prozent (auf Basis BIP 2023) und 2026 auf 1,25 Prozent (auf Basis BIP 2024).

Das Innenministerium erhält heuer budgetär ein leichtes Plus, das sich aber 2026 wieder etwas senkt. Konkret sind für den Sicherheitsbereich 4,16 Milliarden reserviert. Der vorläufige Erfolg 2024 lag bei 4,01 Milliarden. Im kommenden Jahr sind dann 4,14 Milliarden vorgesehen. 2029 sind nur noch 4,1 Milliarden eingeplant. Mehr Mittel gibt es zunächst für das Fremdenwesen. Der vorläufige Erfolg 2024 beträgt 629 Millionen. Das Budget 2025 wächst in diesem Bereich auf 693,9 Millionen. Nur noch 621,2 Millionen werden es dann 2026 sein. Laut Finanzvorschau soll der Wert bis 2029 auf 362,6 Millionen sinken. Das Ministerium geht von deutlich sinkenden Ausgaben etwa für die Grundversorgung aus. In dieser werden schon jetzt angesichts gesunkener Asylzahlen zu 55 Prozent Vertriebene aus der Ukraine betreut.

140 Mio. auf 4,4 heuer bzw. 4,5 Mrd. Euro im kommenden Jahr. Bei den Landeslehrern sind 5,8 bzw. 6 Mrd. Euro budgetiert (plus 211 bzw. 231 Mio.), hier fallen noch zusätzlich Offensivmaßnahmen der Regierung wie der Ausbau der Deutschförderkräfte ins Gewicht. Insgesamt rechnet das Ministerium wegen mehr Schülern und zusätzlicher Deutschförderung mit knapp 900 zusätzlichen Lehrer-Planstellen. Auch beim vergleichsweise kleineren Posten Gebäudeinfrastruktur wird 2025 und im kommenden Jahr deutlich mehr ausgegeben (plus 85 bzw. plus 170 Mio. auf 875 Mio bzw. eine Mrd. Euro), Grund dafür sind neben den Initiativen zu Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Schulbau auch steigende Kosten in diesem Bereich. 120 bzw. 320 Mio. Euro für Offensivmaßnahmen Geld wird auch für jene Offensivmaßnahmen in die Hand genommen, die sich die schwarz-rot-pinke Koalition im Regierungsprogramm vorgenommen hat. Für den Ausbau der Deutschförderung und Gewaltschutz, etwa durch einen Ausbau von Schulsozialarbeit und Präventionsprogrammen oder die Einführung von „Reha“-Klassen für „erziehungsschwierige“ Kinder, sind 55 bzw. 90 Mio. Euro budgetiert.

Wiederkehr will unkooperative Eltern in die Pflicht nehmen

Für den Chancenbonus für Schulen mit besonders schwierigen Voraussetzungen sowie für datenbasierte Schulentwicklung sind 20 bzw. 65 Mio. vorgesehen und für die Lehrerausbildung jeweils 15 Mio. Dazu kommen noch u.a. Mittel für eine Qualitätsoffensive in der Elementarpädagogik, für mehr digitale Lernprogramme und ab 2026 das Projekt „gesunde kostenlose Jause“ im Kindergarten und die Vorbereitung eines zweiten Pflichtkindergartenjahrs - wobei es hier laut Ministerium von den Gesprächen mit den Ländern abhängt, ob tatsächlich schon 2026 Mittel abgerufen werden. In Summe stehen im Bildungsbereich Offensivmaßnahmen im Umfang von 120 bzw. 320 Mio. Euro im Budget. Einsparungen vor allem in der Verwaltung Gleichzeitig muss das Bildungsministerium wie alle anderen Ressorts einen Beitrag zur Budgetkonsolidierung leisten. Konkret sollen es 2025 rund 80 und 2026 knapp 95 Mio. sein. Eingespart werden soll vor allem in der Verwaltung, wie Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) schon im Vorfeld der Budgetpräsentation betont hat. Im Ministerium etwa wird nur jede dritte Planstelle nachbesetzt, ähnlich soll es auch in den nachgeordneten Dienststellen wie Bildungsdirektionen und Pädagogischen Hochschulen gehandhabt werden. Außerdem werden Baukostenzuschüsse für Infrastrukturmaßnahmen verschoben. Eingegriffen wird auch beim Teamteaching: In Kleinstklassen bis 14 Schülern soll es dieses nicht mehr geben, Ausnahmen sind etwa für Klassen mit Inklusionsschwerpunkt vorgesehen. Die noch von Schwarz-Grün beschlossene Entlastung von Pflichtschul-Direktionen durch neue sogenannte pädagogisch-administrative Fachkräfte wird es zwar geben, allerdings erfolgt die Einführung gestaffelt. Dadurch soll die Maßnahme im Endausbau nicht mehr 62, sondern 47 Mio. Euro pro Jahr kosten.

Im Justizbereich sind im Budget sowohl höhere Einnahmen durch die (bereits erfolgte) Anhebung der Gerichtsgebühren sowie weniger Ausgaben durch die Verschiebung noch nicht begonnener Baumaßnahmen geplant. Einsparungen sind auch bei Fortbildungen und im IT-Bereich budgetiert. Insgesamt sollen heuer zur Konsolidierung rund 50 Mio. Euro beigetragen werden und 2026 rund 75 Mio. Euro. Bereits mit April wurden die Gerichtsgebühren um 23 Prozent erhöht - betroffen sind etwa einvernehmliche Scheidungen, Eintragungs- und Eingabegebühren in Firmenbuchsachen, Gebühren für Grundbuchauszüge oder die Gebühren für Firmenbuchabfragen. Zusammen mit einer erwarteten Steigerung bei den Einnahmen aus den Grundbuchsgebühren aufgrund der Erholung des Immobilienmarkts werden heuer Zusatzeinnahmen von 100 Mio. Euro und 2026 noch einmal zusätzlich 100 Mio. Euro budgetiert. Gespart wird 2025 und 2026 bei Baumaßnahmen.

Warum es kein zusätzliches Justiz-Personal geben wird

Ausgenommen davon sind bereits laufende Vorhaben. Der Wechsel zu Open-Source-Produkten in der Justiz-IT soll außerdem bis zu zehn Mio. Euro bringen. Bei Fortbildungen und Seminaren soll gespart werden, indem mehr Videokonferenzen statt Dienstreisen abgehalten und justizeigene Räumlichkeiten statt externe Veranstaltungsorte genutzt werden. Keine Planstellenaufstockung, Haft im Ausland Von den Personalvertretern zuletzt geforderte zusätzliche Planstellen für Richterinnen und Richter dürfte es nicht geben. Deren Zahl bleibt laut Voranschlag gleich, gleiches gilt für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ab 2026 sollen außerdem zehn Mio. Euro eingespart werden, indem ausländische Gefängnisinsassen ihre Haft im Heimatland verbüßen. Davor müssen dafür aber noch entsprechende Abkommen unterzeichnet werden. Forcierung von Fußfesseln und bedingter Entlassung Nicht gespart werden soll beim geplanten Auf- und Ausbau der Gewaltambulanzen. Auch zur Schaffung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft bekennt man sich, außerdem sollen bedingte Entlassungen und der Einsatz von Fußfesseln forciert werden. „Der Balanceakt ist gelungen: Die Justiz leistet ihren Beitrag zur Budgetkonsolidierung und steht weiterhin auf einem soliden Fundament“, so Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) in einer Aussendung. Die vorhandenen Mittel verwenden wir dort, wo sie am dringendsten gebraucht werden.

Die Gesundheitsbudgets des Bundes für heuer und das kommende Jahr sind durch sinkende Auszahlungen 2025 (2,8 Mrd. Euro, minus 3,7 Prozent) aber stark steigende Ausgaben 2026 (3,2 Mrd. Euro, plus 13,3 Prozent) geprägt. Dem zugrunde liegt vor allem ein neuer Gesundheitsreformfonds aus Mitteln der Pensionsversicherungsträger, in dem sich die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten niederschlägt. Die E-Card-Servicegebühr steigt von 13,80 auf 25 Euro. Konkret bringt das Jahr 2026 Mehrauszahlungen von 376,5 Mio. Euro im Gesundheitsbereich mit sich. Der neue Fonds schlägt sich dabei mit plus 497,5 Mio. Euro nieder, gleichzeitig werden aber die Covid-19-Auszahlungen um 115,3 Mio. Euro reduziert. Fonds soll Reformen vorantreiben Wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Budgetbericht der Regierung hervorgeht, sollen die Fondsgelder jährlich ab 2026 von den Pensionsversicherungsträgern kommen. Sie sollen insbesondere der Verbesserung der Versorgung, der Reduktion von Wartezeiten, der Digitalisierung im Gesundheitswesen und für Effizienzsteigerungen (die zur Einhaltung des Kostendämpfungspfades beitragen sollen) dienen. Der Fonds soll gesetzlich verankert werden. Richtlinien zur Mittelverwendung müssen demnach noch erarbeitet werden. Für den Bund bedeuten die höheren Krankenversicherungssätze für die Pensionisten, dass er höhere Überweisungen an die PV-Träger leisten muss. Dieser Umstand resultiert aus den sogenannten Hebesätzen, auf Basis derer der KV-Beitrag der Pensionistinnen und Pensionisten aufgestockt wird. Dieser Effekt ist gesamtstaatlich neutral, aber saldenverschlechternd für den Bundessektor und beträgt 257,7 Mio. Euro 2025 und 497,5 Mio. Euro 2026. Mehreinnahmen für Sozialversicherung Den Sozialversicherungen winken durch die geplanten Maßnahmen deutliche Mehreinnahmen, vor allem durch die Anhebung des Krankenversicherungsbeitrags für Pensionisten auf 6,0 Prozent der Bruttopension per 1. Juni 2025 (0,6 Mrd. Euro Mehreinnahmen im Jahr 2025, 1,2 Mrd. Euro 2026). Weiteres Geld bringt die Erhöhung der E-Card-Gebühr samt Ausweitung auf Pensionisten.

Warum die Einsparungen erst der Anfang sind

Darüber hinaus ergeben sich für die SV-Träger durch den Ersatz des Krankengelds für Arbeitslose und der Kosten für das Wochengeld durch das Arbeitsmarktservice (AMS) zusätzliche Erträge. Das Gesundheits- und Sozialministerium verpflichtet sich im Gesundheitskapitel, heuer rund 20 und kommendes Jahr rund 23 Mio. Euro zur Budgetkonsolidierung beizutragen. Weniger Ausgaben für Informationstätigkeiten und Förderungen sollen dazu beitragen, aber auch die „Finalisierung von Pilotprojekten im Bereich der Gesundheitsvorsorge für Jugendliche und Erwachsene“. Was genau hier gekürzt wird, bleibt unerwähnt. Mehrausgaben für Pflege Im Bereich der Pflege schlägt sich (beim Kapitel Pensionsversicherung) die Aufnahme der Pflegeberufe in die Schwerarbeiterregelung mit 40 Mio. Euro ab 2026 nieder. 50 Mio. Euro sind im kommenden Jahr für einen Innovationsfonds zur Stärkung der ambulanten Versorgung (etwa die Einführung von Therapie- und Pflegepraxen) vorgesehen. Der Pflegefonds bekommt 55 bzw. 52 Mio. Euro mehr, er wird 2026 mit 1,4 Mrd. Euro dotiert sein. Das Pflegegeld wird weiter valorisiert, die Auszahlungen betragen 3,24 bzw. 3,32 Mrd. Euro in den beiden Jahren. Insgesamt, inklusive Unterstützung von Menschen mit Behinderung, sind allein 2026 zusätzliche Ausgaben von 215,2 Mio Euro (+4,2 Prozent) vorgesehen. Ministerium verweist auf Entlastungsmaßnahmen Im Sozial- und Gesundheitsministerium verteidigt man die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten von 5,1 auf 6,0 Prozent. Dies helfe dabei, das Gesundheitssystem nachhaltig finanziell abzusichern, hieß es in einer Pressemitteilung. In dieser wurde auch betont, dass dies noch von den Koalitionsverhandlern von FPÖ und ÖVP als verbindliche Maßnahme an die EU-Kommission vermeldet worden war. Die SPÖ habe aber Abfederungen erreicht, so werde die Erhöhung für Mindestpensionisten und Bezieher der Ausgleichszulage für 2025 ausgesetzt. Gleichzeitig wurde betont, dass für 2026 die Rezeptgebühr mit dem Wert von 2025 - 7,55 Euro - eingefroren und die bisherige Rezeptgebührenobergrenze in eine Arzneimittelgebührenobergrenze („Arzneimittelkostendeckel“) umgewandelt werde. Das heißt: Auch Medikationen, die weniger als die Rezeptgebühr kosten, werden berücksichtigt. Der Schwellenwert für die Befreiung sinke zudem ab 2027 schrittweise von 2 auf 1,5 Prozent des Jahresnettoeinkommens.

Die Universitäten werden trotz Sparkurs die in den Leistungsvereinbarungen ausverhandelten rund 16 Mrd. Euro für die Jahre 2025 bis 2027 bekommen. Auch der Ausbau und die höheren Fördersätze bei den Fachhochschulen wurden zumindest abgesichert. Gleichzeitig müssen diesmal beide einen „Solidarbeitrag“ leisten, damit das Wissenschaftsministerium auf seinen Anteil bei der Budgetkonsolidierung kommt. Für die Unis sind im Budget für 2025 rund 5,3 Mrd. Euro vorgesehen (plus 523 Mio.). 2026 sind es um 16 Mio. weniger. Das liegt laut Erläuterungen im Strategiebericht allerdings daran, dass die Investitionen in das Center of Precision Medicine (CPM) weitgehend abgeschlossen seien. Als Beitrag zur Budgetkonsolidierung kommen von den Unis laut Ministerium 129 Mio. Euro.

Mehr Geld für Cybersecurity

Das Budget der Fachhochschulen steigt wegen des weiteren Ausbaus, höherer Fördersätze und zusätzlicher befristeter Sondermittel auf 483 bzw. 510 Mio. Euro (plus 29 bzw. 27 Mio.). Gleichzeitig bekommen sie, um das Ministerium beim Sparen zu unterstützen, nur einen Teil der vereinbarten Jubiläumsgelder. Nachdem es in den aktuellen budgetär schwierigen Zeiten nicht überall mehr Geld geben könne, sollen die FH durch weniger Reglementierung entlastet werden, kündigte Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) per Aussendung mehr Autonomie und eine leichtere Programmakkreditierung für FH-Studiengänge an. Mehr Geld aus dem Wissenschaftsressort wird indes für Unterstützungsleistungen für Studierende ausgegeben. Das Plus von 49 bzw. 15 Mio. auf 368 bzw. 383 Mio. Euro ist vor allem auf die Wertanpassung der Studienförderung zurückzuführen. Holzleitner betonte per Aussendung außerdem, dass im Budget 45 Mio. in die Cybersecurity der Hochschulen investiert werden.

Im Doppelbudget für die Jahre 2025 und 2026 finden sich im Bereich der Wissenschaft und Forschung zwar auch Einsparungen, aber keine großen Verwerfungen: So sind Forschungsinstitutionen angehalten, Solidarbeiträge einzusparen - etwa über Verschiebungen von Bauvorhaben. Allerdings: Um den gesetzlich vorgesehenen Wachstumspfad sorgt sich etwa die Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Das Wissenschaftsministerium verweist in einer Aussendung auf Verhandlungen im Herbst. Insgesamt werde das Ressort von Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) heuer knapp weniger als 7,3 Mrd. Euro und 2026 knapp über 7,3 Mrd. Euro ausschütten, wie der Budgetbericht ausweist. Das entspricht für 2025 einem Plus von rund 716 Millionen im Vergleich zu 2024. Allerdings geht dieser Mehrbetrag vor allem in Richtung Universitäten im Rahmen von deren Leistungsvereinbarungen, die für die Jahre 2025 bis 2027 fixiert sind und unberührt bleiben. Nächster FTI-Pakt offen, außeruniversitäre mit „Solidarbeitrag“ Ebenso in dreijährigen budgetären Rahmen bewegt sich die Finanzierung der zentralen Forschungsförderagenturen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen des Landes. Für die aktuell laufende Periode 2024-2026 stehen im sogenannten „FTI-Pakt“ (Forschungs-, Technologie und Innovationspakt) insgesamt rund fünf Mrd. Euro zur Verfügung.

Das nunmehrige Doppelbudget weist für die im FoFinaG berücksichtigten Institutionen im Vergleich 2024 auf 2025 ein Plus von 49,2 Mio. Euro auf 885,1 Mio. auf. Der Sprung von heuer auf 2026 beträgt 8,1 Mio. Euro. Im Forschungsfinanzierungsgesetz (FoFinaG) ist prinzipiell eine „langfristige, wachstumsorientierte Finanzierung“ festgeschrieben, was bedeutet, dass für die Periode ab 2027 ein Plus für die Forschungseinrichtungen paktiert werden müsste. Als Einsparbetrag im Bereich der Verwaltung werden im Bereich des Wissenschaftsministeriums im Budgetbericht für das laufende Jahr 40,5 Mio. Euro (2026: 47,9 Mio.) angegeben. Das werde das Ressort u.a. auch über einen „Solidarbeitrag“ der außeruniversitären Forschung stemmen, wie es heißt. In „diesen herausfordernden Zeiten“ brauche es „eine gemeinsame Kraftanstrengung“, so das Wissenschaftsministerium: „Der Kampf um individuelle Vorteile ist nicht finanzierbar“, jeder Akteur habe sich „bereit erklärt, einen solidarischen Beitrag zu leisten“.

Sorge um „Ende einer Erfolgsstory“ und Forschungsquote

„In schwierigen Zeiten“ verschließe man sich dem Spardruck nicht, so etwa ÖAW-Präsident Heinz Faßmann in einem Statement gegenüber der APA: „Wir können unseren Beitrag stemmen, indem wir zentral geplante Neuanschaffungen sowie Investitionen in die Infrastruktur teilweise aufschieben. Klar ist, dass wir nicht bei Forschungsprogrammen und der Nachwuchsförderung sparen.“ Der Fokus von ÖAW und Co liege bereits auf dem Finanzrahmen 2027 bis 2029. Laut Budgetbericht würden die Aufwendungen des Wissenschaftsressorts in diesem Zeitraum bei jeweils etwas über 7,2 Mrd. Euro liegen. In der Beilage zum Haushalt bewegen sich die Angaben zum FTI-Pakt 2027-2029 aufseiten des Wissenschaftsministeriums bei alljährlich um die 900 Millionen. Faßmann rechnet nun damit, dass dies „bis zum kommenden Herbst nachverhandelt und repariert wird“. Bliebe man budgetär auf dem sich abzeichnenden Niveau, wäre dies „vollkommen inakzeptabel und würde das Ende einer jahrzehntelangen Erfolgsstory bedeuten“, damit würde „bereits jetzt obsolet, was im Regierungsprogramm steht“, so der ÖAW-Chef in Bezug auf das im Regierungsprogramm enthaltene Bekenntnis, bis 2030 die Forschungsquote von aktuell 3,34 Prozent auf vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu heben. Ministerieller Verweis auf Verhandlungen im Herbst „Wie ernst es uns mit der Zukunftsgestaltung ist und wie viel wir bereit sind, in Forschung, Technologie und Innovation zu investieren“, würden die mit Forschungsagenden betrauten Ministerien im Herbst bei den FTI-Pakt-Verhandlungen zeigen, so das Wissenschaftsressort. Die Bereiche seien „der Schlüssel zu einer nachhaltigen und erfolgreichen“ Entwicklung des Landes. 2025 und 2026 in etwa gleich bleiben die Ausschüttungen im Forschungsbereich, die aus dem Wirtschaftsministerium in den Sektor fließen (2025: rund 230 Mio. Euro, 2026: knapp 220 Mio.) - wobei aus diesem Topf die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), das Austria Wirtschaftsservice (aws) und die Christian Doppler Gesellschaft (CDG) 2026 jeweils etwa weniger Geld erhalten werden als 2025. Bei den Forschungsmitteln aus dem Verkehrs- und Infrastrukturministerium verhält es sich ähnlich: Sie sinken unwesentlich von heuer 627,1 Mio. auf 625,1 Mio. Euro im kommenden Jahr - bei einem leichten Minus bei der FFG und einem kleinen Plus etwa beim Austrian Institute of Technology (AIT) oder den Silicon Austria Labs (SAL)

Die Sportförderung des Bundes wird laut den am Dienstag präsentierten Budgetsparplänen der Regierung künftig im Vergleich zu 2024 um rund 10 Prozent auf jährlich 202 Millionen Euro sinken. „Wir haben uns im Sport auf einen Betrag stabilisiert, der in etwa der Inflationsentwicklung der letzten Jahre entspricht“, sagte Sportminister Andreas Babler (SPÖ) über die deutliche Reduzierung der von der Vorgängerregierung noch großzügig erhöhten Budgetmittel. Der auch für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien zuständige Vizekanzler betonte, dass es gleichzeitig gelungen sei, in die Bewegung von Kindern und Jugendlichen zu investieren. Denn die tägliche Bewegungseinheit sei von den Einsparungen nicht betroffen. Insgesamt muss der organisierte Sport in Österreich aber mit deutlich weniger Geld auskommen

Wo es den Sport am härtesten treffen wird

Einsparungen sind aufgrund der Budgetlage unvermeidlich, wir gewährleisten aber dennoch Planungssicherheit für 2025 und lassen die Sportvereine nicht im Regen stehen“, sagte Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ). Durch Verschiebungen in der Förderabwicklung sei es nicht nötig, dass Sportverbände und -vereine ihre Budgets für 2025 aufschnüren müssen. Die Kürzungen würden demnach erst 2026 real wirksam. Außerdem wolle das Ministerium die Abwicklung der Förderungen merklich entbürokratisieren. Auch Einbußen durch erhöhte Glücksspielabgabe befürchtet Betroffen von den Budgetmaßnahmen könnten Sport-Verbände, -Vereine und -Ligen aber auch durch die ebenfalls beschlossene Erhöhung der Glücksspielabgabe und Wettgebühr auf Sportwetten sein. Es besteht die Befürchtung, dass die in diversen Sportarten als Großsponsoren auftretenden Wettanbieter ihre Beiträge wegen der gestiegenen Abgabenlast demnächst deutlich kürzen könnten.

Kommentare