Ist das türkis-rot-pinke Sparpaket wirklich "unsozial"?

Sind die Sparmaßnahmen der türkis-rot-pinken Bundesregierung „unsozial“? Treffen sie vor allem Menschen mit geringem Einkommen? Diesen Vorwurf erheben vor allem die Grünen, teils auch die FPÖ. Eine aktuelle Analyse des Budgetdienstes, der Österreichs Staatshaushalt für das Parlament analysiert, bekräftigt die Kritikpunkte durchaus. Bei genauerer Betrachtung relativiert sich der Vorwurf der sozialen Härte aber etwas. Woran das liegt – und warum sich auch ein Blick auf die Maßnahmen der Vorjahre lohnt:

Welche Maßnahmen hat der Budgetdienst bei der „Verteilungswirkung“ des Sparpakets berücksichtigt?

Der Budgetdienst hat dabei nur jene Maßnahmen berücksichtigt, welche die Haushaltseinkommen „direkt“ verändern: Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten, Abschaffung des Klimabonus oder das Aussetzen der Inflationsanpassung von Sozialleistungen. Diese Maßnahmen machen heuer 2,1 Milliarden Euro aus, 2029 dann 4,4 Milliarden. Sie entsprechen jeweils einem Drittel der Summe zur Konsolidierung. Punkte wie die Tabaksteuer, das Einfrieren der Rezeptgebühr oder die Verschärfung der Korridorpension, die alle indirekt Auswirkungen auf Einkommen haben, wurden nicht mitberücksichtigt.

Welche Einkommensgruppe ist heuer am stärksten belastet?

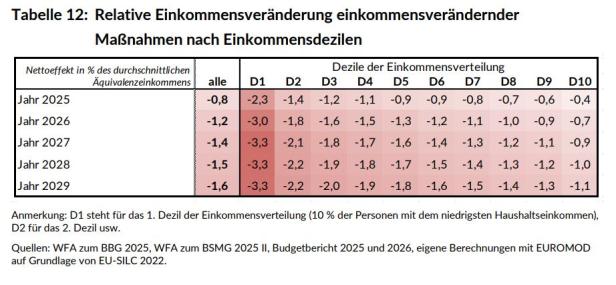

Hier muss man unterscheiden: In absoluten Zahlen treffen die Sparmaßnahmen Besserverdiener am stärksten. Die einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung schultert heuer 14 Prozent jener Maßnahmen, die sich auf das Haushaltseinkommen auswirken. Auf das unterste Zehntel entfallen acht Prozent. Aussagekräftiger ist aber, wie stark die Haushalte relativ, also im Verhältnis zu ihrem Einkommen, belastet sind. Und hier ist es genau umgekehrt. Während das oberste Einkommenszehntel heuer „nur“ 0,4 Prozent weniger zur Verfügung hat, sind es beim untersten 2,3 Prozent. Im Durchschnitt aller Gruppen stehen heuer übrigens 0,8 Prozent weniger zur Verfügung.

Wie sieht es in den kommenden Jahren aus?

Erstens: Die Gesamtbelastung steigt bis 2029 für sämtliche Haushalte. Während allen im Durchschnitt 1,6 Prozent weniger übrig bleiben, sind es beim untersten Einkommenszehntel 3,3 Prozent – und beim obersten 1,1 Prozent.

Warum ist der Effekt bei niedrigen Einkommen stärker?

Im Wesentlichen, so der Budgetdienst, ist die Abschaffung des Klimabonus’ dafür verantwortlich. Zwar haben beim Klimabonus die Haushalte, unabhängig von ihrem Einkommen, denselben Betrag bekommen, aber: 290 Euro sind bei einem niedrigeren Einkommen anteilsmäßig natürlich eine höhere Summe als bei einem höheren.

Haben auch die vergangenen Krisenjahre Menschen mit niedrigerem Einkommen stärker belastet?

Nein, der Budgetdienst hat das bereits mehrmals analysiert. Die Maßnahmen von 2020 bis 2024 haben im Vorjahr zum Beispiel die Einkommen des untersten Zehntels um 11,2 Prozent erhöht – und im obersten nu um 5,3 Prozent. Heißt: Gesamt gesehen hat die türkis-grüne Regierung Menschen mit niedrigerem Einkommen stärker entlastet. Dass Teile der Krisenmaßnahmen zurückgenommen werden, wirkt sich wiederum vergleichsweise negativ auf genau diese Gruppe aus. Aber: Ein Großteil der Krisenmaßnahmen wirkt laut Budgetdienst auch nach 2024 „dauerhaft weiter“. Und: Der positive „Gesamteffekt“ auf niedrigere Haushaltseinkommen sei im Verhältnis zum Einkommen weiterhin höher – „selbst unter Berücksichtigung des aktuellen Konsolidierungspakets“.

Was sagt der Finanzminister zur Kritik der Opposition?

Markus Marterbauer (SPÖ) meint, dass Maßnahmen wie die Streichung des Klimabonus natürlich negative Verteilungseffekte hätten. Er verweist aber auf Offensivmaßnahmen, die im Gegenzug vor allem „unten“ helfen: etwa das zweite verpflichtende Kindergartenjahr, die Deutschförderung oder der Ausbau psychosozialer Versorgung von Kindern. „Auf die Maßnahmen zugunsten von besonders armutsgefährdeten Gruppen sind wir stolz. Aber wir wissen auch, dass noch viel mehr notwendig ist.“

Wie stark belastet die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge Pensionisten?

Jedenfalls signifikant. Die Beiträge steigen ab Juni von 5,1 auf 6 Prozent. Laut Budgetdienst steigen dadurch heuer die Einnahmen der Sozialversicherungen um 366 Millionen Euro, 2026 um rund 700 Millionen. Die Regierung federt das mit zwei Maßnahmen ab, allerdings nur leicht: Die Erhöhung der Rezeptgebühr wird 2026 ausgesetzt, was 40 Millionen Euro ausmacht. Und die Änderungen bei der Arzneimittelobergrenze werden laut Budgetdienst Personen, die nicht von der Rezeptgebühr befreit sind, im kommenden Jahr um 42 Millionen entlasten.

Kommentare