China braucht die Besten der Besten - aber die lehnen den Überwachungsstaat ab

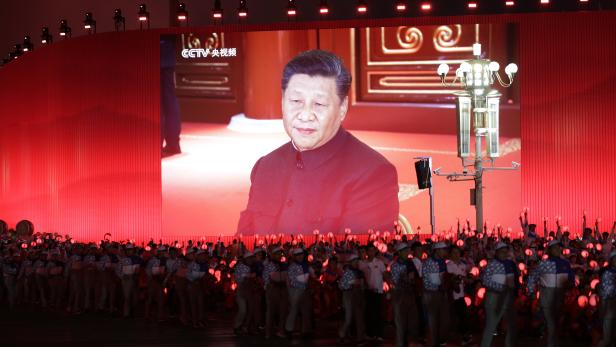

Mit der größten Militärparade ihrer Geschichte zelebrierte die Volksrepublik China ihren 70. Gründungstag. Auf dem Tiananmen, dem Platz des Himmlischen Friedens, marschierten in Peking am Dienstag 15.000 Soldaten auf; mehr als 160 Flugzeuge und 580 Panzer und Waffensysteme wurden präsentiert; zum krönenden Abschluss auch die neue Interkontinentalrakete, die mit bis zu zehn nuklearen Sprengköpfen binnen 30 Minuten die USA erreichen kann. Dazu passend schickte der allmächtige Staats- und Parteichef Xi Jinping die Botschaft an sein Volk und die Welt: „Keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes und der Nation aufhalten.“

Tatsächlich hat China seit der wirtschaftlichen Öffnung vor allem in den 80er-Jahren einen unglaublichen Aufstieg von der hungernden Nation zur zweitgrößten Wirtschaftskraft der Welt hingelegt. Erklärtes Ziel ist, vor den USA klare Nummer 1 zu werden – in allen Bereichen.

"Erinnert an Nazi-Zeit"

Eine übermächtige Mehrheit der 1,3 Milliarden Menschen ist stolz und glücklich, den erträumten Wiederaufstieg zur Großmacht mitzuerleben. „Ich bin auch stolz, dass es meinem Land wirtschaftlich so gut geht und niemand mehr verhungert wie noch unter Mao“, sagt die seit etlichen Jahren in Europa lebende Chinesin Li, relativiert aber: „Mich erinnert die Militärparade, der Jubel und die Begeisterung auch an die Nazi-Zeit.“

Die Mittvierzigerin erzählt, dass alle Eltern in ihrer Heimat gemahnt wurden, ihre Kinder „patriotisch zu erziehen“ und mit ihnen die Parade anzusehen.

Mao reingewaschen

Vor allem die Rehabilitierung des Gründervaters Mao, der Hunderte Millionen Chinesen auf dem Gewissen hat, stößt ihr sauer auf. Die Akademikerin, die ihren richtigen Namen nicht im KURIER lesen will, erklärt das mit Xis Allmacht, die jener Maos gleiche. Sie kritisiert den modernen Überwachungsstaat, der jeden Abweichler bestraft, genau so wie die brutale Unterdrückung etwa der Tibeter oder Uiguren. Gerade von Europa fordert Li, dass es auf die Einhaltung der Menschenrechte pocht – „so wie früher, als China noch nicht so wichtig für Europas Wirtschaft war“.

„Meine Familie und meine Freunde in China werfen mir vor, ich sei verwestlicht. Sie sehen nur den Wohlstand, in dem sie heute leben. Das Überwachungssystem finden sie gut, weil es weniger Verbrechen dadurch gibt. Wer die Gefahren sieht, vor allem Intellektuelle, ist schon weg oder überlegt, wie er auswandern könnte“, sagt Li und gibt zu bedenken: „In China dürfte ich das nicht laut sagen, das gilt als Verrat. Dafür könnte ich getötet werden.“

Keine Kritik an Partei

Sie ist mit ihren Bedenken nicht allein. Gerade die Eliten machen sich Sorgen, wie China seinen Wohlstand auch in Zukunft erhalten oder ausbauen kann, um das System stabil zu halten, erzählt der Politologe Reinhard Heinisch, Gastprofessor an der Pekinger Eliteuniversität Renmin. Die künftigen Kader, die er lehrt, „kritisieren aber nie die Kommunistische Partei, sie diskutieren jedoch über ihre Sorgen“. Dazu zählt die Frage, wie China eine hochwertige Wissensökonomie als Wirtschaftsmodell aufbauen könne statt klassischer Industrie oder Billigproduktionen.

„In der liberalen Phase der 1990er und 2000er-Jahre kamen gut ausgebildete Exil-Chinesen zurück. Von ihrem Wissen profitierte gerade der Hochtechnologiebereich“, sagt Heinisch. Heute sieht es anders aus. „Viele der Eliten, Chinesen oder Nicht-Chinesen, sind nicht bereit, in einem Überwachungsstaat zu leben. Für den Umbau zur Wissensökonomie bedarf es aber der Besten der Besten. Und um die zu bekommen oder zu halten, braucht man einen liberalen Staat und eine gewisse Lebensqualität.“ Der damit verbundene Kontrollverlust bereitet den Führungskräften aber ebenfalls Kopfzerbrechen – gerade wenn sie nach Hongkong schauen.

Mit wachsender Sorge wird zudem der Gegenwind beobachtet, den China aus den USA (Stichwort Handelskrieg) und Europa spürt, das chinesische Investitionen in Europa und das Seidenstraßenprojekt als Gefahr betrachtet.

Gerade in dieser Phase fordert die chinesische Führung innenpolitisch „eine ideologische Disziplinierung“ und Loyalität, sagt Kristin Shi-Kupfer vom Mercator Institute for China Studies. Aus Sicht Pekings brauche es absolut ergebene Parteikader, die „zu allererst der Linie des Parteivorsitzenden folgen“ und in der Lage seien, die „Kämpfe“ des 21. Jahrhunderts zu führen. Dazu zählten das langsamere Wirtschaftswachstum und die Auseinandersetzung mit „feindlichen Kräften“.

Enormer Druck

Dazu kommt die demografische Entwicklung durch die über Jahrzehnte praktizierte Ein-Kind-Politik: „Wird China erst reich, bevor es alt wird, oder erst alt, bevor es reich wird? Die Frage treibt viele um“, erzählt Heinisch. „Es kommen zu wenige Junge nach. Und diese – und ihre Eltern – stehen unter enormem Druck.“ Um eine Aufstiegschance zu haben, werden schon die Kleinsten in privaten Kindergärten gepusht. Kostenpunkt für ein Jahr: 20.000 Yuan (umgerechnet rund 2860 Euro). Das kann sich ohnehin nur die gehobene Mittelschicht leisten – und das mit mehreren Jobs.

Mit der teuren Förderung des Nachwuchses ist es nicht getan, denn auch die Generation zuvor ist zu erhalten: Die Männer sind per Gesetz dazu verpflichtet, ihre Eltern zu versorgen. Ein staatliches Sozialsystem gibt es nicht. Das verspricht die KP seit langem, aber bei 1,3 Milliarden ist das mehr als schwierig.

Kommentare