Verwirrung um Snowdens Russland-Aufenthalt

Die Frage nach Edward Snowdens Aufenthaltsort nimmt immer kuriosere Züge an. Noch größere Verwirrung stiftete am Dienstag Russlands Außenminister Sergej Lawrow, der in einer offiziellen Erklärung verlautbarte: "Er hat die russische Grenze nie überschritten."

Auch wies Lawrow jegliche Beteiligung Russlands an Snowdens Flucht zurück. "Er hat seine Fluchtroute selbst gewählt...Wir haben davon aus den Medien erfahren." Die Versuche, Russland als Schuldigen darzustellen seien "inakzeptabel" und "ohne jegliche Grundlage", so Lawrow.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Snowden sich beim US-Geheimdienst eingeschleust habe, um dessen Internet-Spionageaktivitäten auffliegen zu lassen. Allein aus diesem Grund habe er den Job als IT-Techniker bei der Beratungsfirma Booz Allen Hamilton angenommen, die im Auftrag des US-Geheimdienstes NSA an der Internet-Überwachung beteiligt war, zitierte ihn die Hongkonger Zeitung South China Morning Post aus einem früheren Interview. Seine Arbeit habe ihm Zugang zu Listen mit gehackten Computern in der ganzen Welt verschafft. "Deswegen habe ich die Position vor rund drei Monaten angenommen."

WikiLeaks-Begleitschutz

Noch am Montag war vermeldet worden, dass der Whistleblower bereits am Sonntag aus Hongkong kommend in Moskau - wie von WikiLeaks bestätigt, gemeinsam mit Sarah Harrison - gelandet sei. Beide hätten für Montag ein Ticket nach Havanna, Kuba gebucht gehabt, den Flug jedoch nicht wahrgenommen.

Asylantrag in Ecuador

Der Aufdecker des NSA-Skandals soll jedenfalls in Ecuador einen Asylantrag gestellt haben. Der Außenminister des südamerikanischen Landes, Ricardo Patiño Aroca, meldete sich in einer Pressekonferenz zu Wort: Ecuador denkt demnach über den Asylantrag des von den USA gesuchten Ex-Geheimdienstspezialisten Snowden nach. Der Außenminister sagte, dass er mit den russischen Behörden in Kontakt stehe, den Aufenthaltsort von Snowden aber nicht preisgeben dürfe. Außerdem:

"Ecuadors Verfassung garantiert Sicherheit für Menschen, die ihre Meinung veröffentlichen durch die Medien oder eine andere Art des Informationsaustausches."

Ecuadors Verfassung garantiere das Asylrecht und schließe eine Auslieferung aus, führte Patiño weiter aus. "Man spricht von Verrat, man muss sich fragen, wer wen verraten hat, wenn jemand seine Mitbürger über die Gefahren warnt, die uns alle bedrohen", erklärte der Außenminister. Seine Regierung sei sich im Fall einer Asylgewährung möglicher Konsequenzen für die Beziehungen zu den USA bewusst, doch stünden die Prinzipien der Verfassung über ökonomischen Erwägungen. Snowden habe in seinem Asylantrag darauf hingewiesen, dass ihm in den USA lebenslange Haft oder die Todesstrafe drohe, ohne Garantie eines sauberen Prozesses.

US-Außenminister John Kerry hat indes verlautbaren lassen, dass die Affäre rund um Snoeden Auswirkungen auf die Beziehungen der USA zu China und Russland haben werde.

Niemandsland

Montagnachmittag hieß es noch Edward Snowden befände nach wie vor im Niemandsland des Moskauer Flughafen Scheremetjewo - von dort hätte er eigentlich nach Ecuador weiterreisen sollen. Das eigentlich für Snowden gedachte Flugzeug Richtung Südamerika flog allerdings ohne ihn ab.

Der TV-Sender Russia Today berichtete, dass die Route des Flugs zwischen Moskau und Havanna auch durch US-Luftraum führe. Die US-Luftraumüberwachung könnte die Maschine somit zur Landung zwingen. Interfax hat weiters vermeldet, dass Snowden angeblich den nächsten Flug nach Havanna nehmen soll; später kam die - unbestätigte - Meldung, er halte sich gar nicht mehr in Russland auf.

Auf Twitter kursieren indes Fotos und Gerüchte, wie der Whistleblower aus Russland ausreisen will - und auch ein Bild des leeren Sitzplatzes in dem Flugzeug, das er hätte nehmen sollen, macht dort die Runde. Die Aeroflot-Maschine sei demnach besetzt mit einem Dutzend Journalisten, nur die Hauptperson glänze durch Abwesenheit. Und auch der Sitz selbst hat bereits ein eigenes Twitter-Profil verpasst bekommen.

Washington verlangt Auslieferung

Russland hat man indes aufgefordert, Snowden umgehend auszuliefern. "Wir erwarten, dass die russische Regierung alle verfügbaren Optionen prüft, um Herrn Snowden in die USA zurückzuschicken", teilte das Weiße Haus in Washington am frühen Montag mit. Zwischen den USA und Russland habe es in jüngster Zeit eine "intensivierte Zusammenarbeit" in Fragen der Rechtsstaatlichkeit gegeben, die fortgesetzt werden müsse, appellierte die US-Regierung. Snowden müsse sich "wegen der Verbrechen, derer er beschuldigt wird", der US-Justiz stellen. Der einflussreiche demokratische Senator Chuck Schumer sagte, dies werde „ernste Konsequenzen“ für die russisch-amerikanischen Beziehungen haben.

Russland will nicht

Russland sieht allerdings keinen Grund, den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter festzunehmen. "Die Amerikaner können nichts fordern. Wir können ihn übergeben - oder wir können ihn nicht übergeben", sagte der Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Wladimir Lukin, der Agentur Interfax am Montag.

Zuvor hatten Moskauer Medien berichtet, dass Russland Snowden nicht festnehmen könne, weil er bei Interpol nicht zur Fahndung ausgeschrieben sei. Den Flughafen darf er den Berichten zufolge nicht verlassen, weil er kein russisches Visum hat. Russland sieht sich in den USA als Fluchthelfer für Snowden in der Kritik. Snowden hatte am Sonntag Hongkong verlassen. Unterstützt wird er auch von der Enthüllungsplattform WikiLeaks.

Abreise bestätigt

Zuvor spielte ein regelrechter Krimi um die Ausreise des Amerikaners aus Hongkong ab, wo er seit Auffliegen des Skandals war. Die US-Regierung hatte die Regierung von Hongkong aufgefordert, Snowden einen vorläufigen Haftbefehl auszustellen, um ihn von der Ausreise abzuhalten.

Doch die ließ ihn ziehen. „Herr Edward Snowden ist aus eigenem Willen auf einem rechtmäßigen und normalen Weg aus Hongkong in einen Drittstaat gereist“, hieß es dort nur. Die Forderung Washingtons war Hongkong offenbar nicht genug. Sie hatten mehr Dokumente von den USA gefordert, damit sie den Amerikaner festhalten können. Doch inzwischen war der schon in eine russische Passagiermaschine gestiegen. Hongkong blieb nichts anderes übrig, als Washington von der Ausreise des Gesuchten zu unterrichten.

Gleichzeitig forderte die Regierung Hongkongs von Washington Aufklärung darüber, ob – wie von Snowden zuvor behauptet – tatsächlich Computersysteme in Hongkong von der US-Regierungsorganisationen gehackt worden seien.

Auf Assanges Spuren

Der 30-jährige Snowden landete dann Sonntagnachmittag auf dem Moskauer Scheremetjewo-Flughafen – empfangen von Dutzenden Reportern. In Russland will der US-Amerikaner aber nicht bleiben - er hat Asyl in Ecuador beantragt, wie der ecuadorianische Außenminister Ricardo Patiño via Twitter mitteilte.

Snowden würde sich damit in die gleichen Hände begeben wie der Wikileaks-Gründer Julian Assange. Assange, der in Schweden wegen einer Sexualstraftat vernommen werden soll, hat sich vor längerer Zeit in London in die ecuadorianische Botschaft geflüchtet. Die britische Regierung lässt ihn aber nicht nach Ecuador ausreisen.

Wikileaks erklärte, Snowden dabei behilflich gewesen zu sein, in einem „demokratischen Land“ politisches Asyl zu bekommen. Dem Enthüllungsportal zufolge soll sich Snowden sich sogar bereits auf dem Weg nach Ecuador befinden. Er werde von Diplomaten und Rechtsexperten begleitet.

Seit den ersten Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden vor zwei Wochen kommen immer neue Überwachungsprogramme der Geheimdienste ans Licht. Snowden arbeitet dabei vor allem mit der britischen Zeitung

Guardian zusammen. Über welche Programme hat Snowden bislang berichtet und wie unterscheiden sie sich?

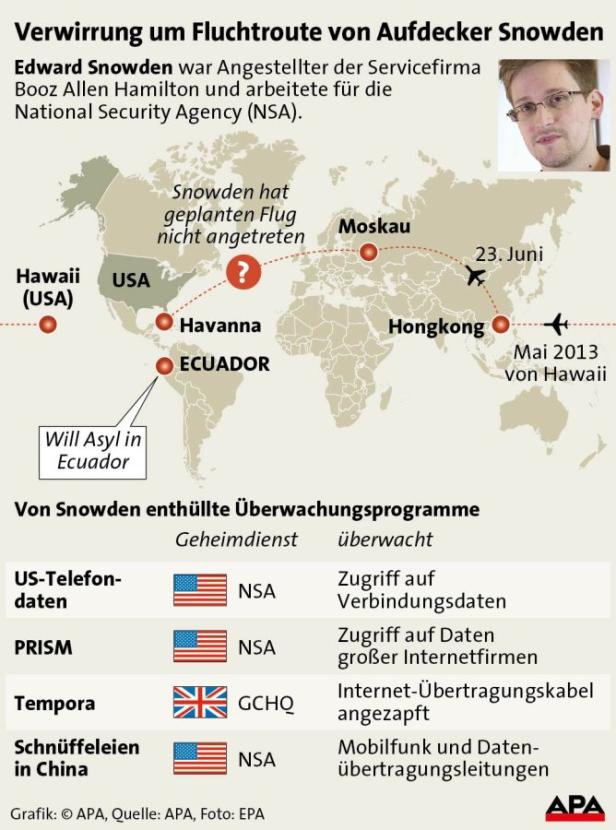

Sammlung von US-Telefondaten: Der US-Geheimdienst NSA hat nach Darstellung Snowdens Zugriff auf die Verbindungsdaten des Telekomanbieters Verizon, berichtet der

Guardian am 6. Juni. Die Zeitung veröffentlicht die bisher geheime Gerichtsanordnung, die die Weitergabe der Verbindungsdaten anordnet. Hier geht es nicht um die Inhalte der Gespräche, sondern um die Telefonnummern des Anrufers und Angerufenen, den Ort und Zeitpunkt des Gesprächs. Betroffen sind US-Bürger mit einem Telefonvertrag von Verizon. Später berichten weitere Medien, dass auch andere US-Telefonanbieter seit Jahren ihre Daten an den Geheimdienst weitergeben müssen.

PRISM (deutsch Prisma): Ein weiteres Programm des US-Geheimdienstes NSA. Die NSA habe praktisch uneingeschränkten Zugriff auf Daten von großen Internetfirmen, berichten die Washington Post und der Guardian. Der Geheimdienst könne Inhalte von E-Mails, Fotos und angehängte Dokumente von Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, AOL, Apple und dem in Europa wenig bekannten Anbieter PalTalk durchgehen. Die Firmen bestreiten vehement, dem Geheimdienst einen direkten Draht zu ihren Servern gelegt zu haben. Sie übergäben Nutzerdaten nur auf konkrete Gerichtsbeschlüsse. Überprüfen lässt sich alles nur schwer, denn die Anordnungen stammen ebenfalls von einem Geheimgericht.

Tempora: Das bisher umfangreichste Programm, umgesetzt vom britischen Geheimdienst Government Communications Headquarters (GCHQ). Anders als die NSA hätten die Briten nicht die Datenschränke der Internetfirmen angezapft, sondern die Übertragungskabel selbst. 200 von insgesamt 1.600 Glasfaserkabeln habe der Dienst direkt überwacht. Diese Kabel verbinden vor allem Internetknotenpunkte in Europa und Übersee. Der GCHQ zapfe hier stündlich Unmengen von Daten ab, berichtet der Guardian am 21. Juni. Die Verbindungsdaten, auch Metadaten genannt, dürften 30 Tage gespeichert werden, Inhalte der E-Mails, Nachrichten und Gespräche drei Tage. Die Daten teilt der GCHQ den Berichten zufolge mit dem US-Geheimdienst.

Schnüffeleien in China: Die NSA habe chinesische Mobilfunknachrichten und wichtige Datenübertragungsleitungen an der Tsinghua-Universität in Peking ausspioniert, sagte Snowden der Zeitung South China Morning Post. Außerdem hätten US-Geheimdienste Datenleitungen von Pacnet gehackt. Hunderte Computer in Hongkong und China seien ausspioniert worden. Pacnet betreibt eines der größten Glasfasernetze in der Asien-Pazifik-Region.

Schon wieder Ecuador. Nach dem Asyl für WikiLeaks-Gründer Julian Assange nimmt der Andenstaat nun den Enthüller des US-Spähprogramm PRISM auf und gerät damit in seiner Außenpolitik einmal mehr auf Konfrontationskurs mit den USA. Während Ecuadors Staatspräsident Rafael Correa international den Hüter der Presse- und Meinungsfreiheit gibt, geht er im eigenen Land freilich mit aller Härte gegen kritische Medien vor.

Führer der Linken Südamerikas

Correa geht es mit Ecuadors Vorgehen in den Causen Assange, der seit Juni 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London sitzt, und Snowden, der in den nächsten Tagen in Quito landen könnte, aber weniger um die Rettung von "Whistleblowern" und der Meinungsfreiheit, sondern vielmehr darum, die USA herauszufordern und sich nach dem Tod von Venezuelas Staatschef Hugo Chavez als neuer zu profilieren. Kritiker werfen Correa eine gehörige Portion "Doppelmoral" vor. Kaum ein Land in Südamerika hat die Pressefreiheit so stark eingeschränkt.

In dem von Reporter ohne Grenzen (ROG) jährlich erstellten Pressefreiheits-Ranking liegt Ecuador nur auf Platz 119 und ist zuletzt gleich um 15 Ränge abgerutscht. Gegen kritische Zeitungen wurden in der Vergangenheit hohe Geldstrafen ausgesprochen und unabhängige Journalisten wegen Beleidigung des Staatsoberhaupts vor Gericht gestellt.

Medien in Ketten

Erst vor knapp zwei Wochen verabschiedete das nationale Parlament eine Reihe von Gesetzen, die unabhängigen Medien das Leben noch schwerer machen soll. Der Anteil der privaten TV- und Radiofrequenzen wird mit der Gesetzesinitiative drastisch, nämlich auf ein Drittel, reduziert. Bisher waren laut Neuer Zürcher Zeitung 71 Prozent der Fernseh- und 86 Prozent der Radiofrequenzen in privater Hand. Die frei werdenden Frequenzen sollen künftig von staatlichen und gemeinnützigen, der Regierung nahestehenden, Sendern übernommen werden.

Darüber hinaus wurden neue von der Regierung kontrollierte Überwachungsinstanzen für Medien eingeführt. Fernseh- und Radioprogramme, Presse- und Internetberichte werden dabei kontrolliert, und die Behörden können auch Sanktionen gegen Medien oder einzelne Journalisten verhängen. Neu eingeführt wurde auch das Delikt der "medialen Lynchjustiz", mit dem die "wiederholte und konzertierte Verbreitung von Information mit dem Ziel, eine natürliche oder juristische Person zu diskreditieren oder ihre Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit zu beeinträchtigen", verhindert werden soll. Laut Kritikern schafft es die Rechtsgrundlage zur Verfolgung des kritischen Journalismus.

Reporter ohne Grenzen forderte Präsidenten Correa in der Vergangenheit deshalb immer wieder dazu auf, kritische Journalisten nicht länger zu diffamieren und restriktive Mediengesetze zurückzunehmen. "Indem Präsident Correa Journalisten als Lügner und Manipulatoren beschimpft und verfolgt, hat er ein Klima der Einschüchterung und Selbstzensur geschaffen", kritisierte die Journalistenorganisation.

Große Armut

Ecuador ist mit rund 283.000 Quadratkilometern der kleinste Anden-Staat und etwa so groß wie Italien. Das Land im Nordwesten Südamerikas ist nach seiner Lage am Äquator benannt. Mehr als die Hälfte der rund 14 Millionen Ecuadorianer lebt in Städten an der Küste. Die Hauptstadt Quito liegt knapp 3.000 Meter hoch im Landesinneren und hat knapp zwei Million Einwohner. Geprägt wird das Land durch seine über 6.000 Meter hohen Berge und seine rund 30 noch aktiven Vulkane. Zum Staatsgebiet gehören auch die fast 1.000 Kilometer entfernten Galapagos-Inseln mit ihrer einzigartigen Tierwelt. Die Wirtschaft des Landes ist stark auf die Förderung und Produktion von Erdöl ausgerichtet. Andere wichtige Exportprodukte sind Bananen, Kaffee und Kakao. Das Land kämpft seit Jahren mit wirtschaftlichen Problemen. Jeder Zweite Ecuadorianer lebt in Armut.

Kommentare