US-Kapitol: Ein Parlament mit blutiger Geschichte

US-Kapitol

In den frühen Morgenstunden, noch bevor sich die ersten Besuchergruppen durch das Gebäude schieben, wird hier in aller Ruhe geübt: in der "heiligen Halle" der amerikanischen Demokratie – der Rotunde des Kongressgebäudes. Hier, wo George Washington von riesigen Bildern herabblickt, wo die Legende von Pocahontas verewigt wurde, wo die bildgewordene Geschichte der Vereinigten Staaten die staunenden Besucher umrundet.

Unter der 55 Meter hohen Kuppel des Kapitols werden Amerikas besondere Helden aufgebahrt und in einem feierlichen Staatszeremoniell verabschiedet. Präsident John F. Kennedy erhielt diese Ehre. Auch Rosa Parks, jene schwarze Amerikanerin, die sich geweigert hatte, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen – und damit eine Revolte gegen die Rassentrennung ausgelöst hatte.

Jetzt wird wieder in aller Stille geübt: Für das mögliche Ableben von Jimmy Carter. Der frühere US-Präsident sei 99 Jahre alt, meint ein Führer des Kongressgebäudes, und da müsse man eben sofort für alles bereit sein.

Blut floss zuletzt 2021

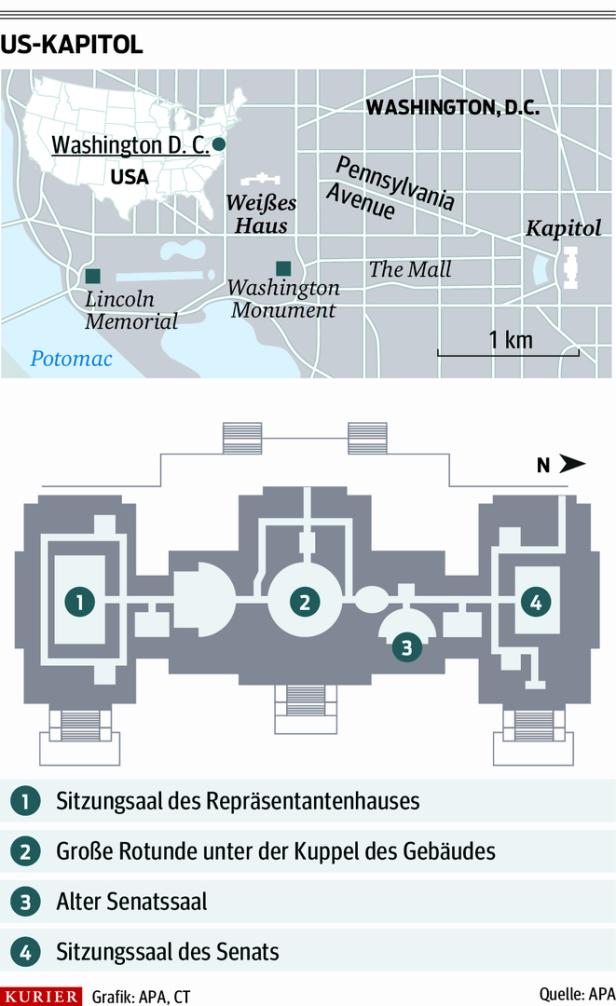

Mehr als 200 Jahre ist das amerikanische Parlamentsgebäude alt – und wirklich ruhig ging es da selten zu. Anders als bis zum Ende des amerikanischen Bürgerkrieges 1865 dürfen Abgeordnete jetzt keine Schusswaffen, Messer oder sonstige Gegenstände mehr in die Sitzungen mitnehmen, mit denen sie ihre Gegner attackieren könnten. Einander übel mitspielen aber – das gehört nach wie vor zum politischen Werkzeug der 435 Abgeordneten und 100 Senatoren in den zwei Kammern des Kongresses.

➤ Vorfühlen in Washington: Ein Stimmungstest vor Trump 2.0

So etwa läge ein Gesetz zur Abstimmung bereit, mit dem die illegale Migration eingedämmt werden könnte. Zehntausend Menschen kommen derzeit täglich illegal über die Südgrenze der USA – so viele wie selten zuvor. Ein Ansturm, der besonders Präsident Joe Biden zur Last gelegt wird. Doch weil eine Besserung der chaotischen Lage an den Grenzen im Wahlkampf nun Biden und den Demokraten helfen würde, bremst ihr Gegner: Donald Trump soll die Republikaner dazu angehalten haben, ihre Zustimmung zu verweigern. Bis nach den Wahlen.

Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus, sie ist das Schwert und Schild des wahlkämpfenden Donald Trump: Ein Abgeordneter nach dem anderen, und war er auch bisher noch so skeptisch gegenüber dem rüpelhaften Ex-Präsidenten, reiht sich nun hinter Trump ein. Selbst der Sturm auf das Kapitol vor drei Jahren ist da in den Augen von Trumps Anhängern keine große Sache mehr.

Da wurde gepöbelt und getobt, in der Rotunde unter der riesigen Kapitolskuppel, da versuchten hilflose Sicherheitskräfte einen entfesselten Mob davon abzuhalten, Bilder und Marmorwände zu beschädigen, da rauften und prügelten einander grölende Trump-Anhänger und verzweifelte Beamte.

➤ USA, Weltpolizist wider Willen. Aber wer sonst macht den Job?

Die Büros einiger Abgeordneter kamen nicht so glimpflich davon, Mobiliar wurde zertrümmert – vor allem aber kam es nach langer Zeit im Kongress wieder zu Gewalt. Und die stand in der Geschichte des US-Parlaments lang auf der Tagesordnung. Von Anfang an, als Sklaven das Gebäude errichten mussten. Kurze Zeit später, als britische Truppen es gleich wieder niederbrannten, und dann weiter bis hin zum Bürgerkrieg.

80 Mal floss Blut unter den Abgeordneten, ehe man sich dann doch auf friedlichere Kompromissfindung einigte.

Beim Volk unbeliebt

Zeitgleich mit den Präsidentenwahlen werden im kommenden November auch ein Drittel der Sitze im Senat und die gesamte Abgeordnetenriege im Repräsentantenhaus neu gekürt. Bei der Bevölkerung genießt der Kongress wenig Ansehen: Als volksfern, zerstritten, bürokratisch und wenig handlungsfähig wird das US-Parlament von seinen eigenen Bürgern angesehen – nicht viel anders als die EU-Institutionen in Brüssel. Und so hat eines der berühmten Gebäude der Welt seine Türen geöffnet, um jährlich Millionen Bürger sehen zu lassen, wo ihre Abgeordneten arbeiten.

➤ Mehr lesen: Was bedeutet ein Präsident Trump für die globale Sicherheit?

Schulklassen ziehen staunend durch ehrfurchtgebietende, alte Sitzungssäle, Marmorhallen, Säulengänge. Selbst Trump-Fans mit Make-America-Great-Kappen sind in Scharen unterwegs und zeigen sich beeindruckt. Den heutigen Plenarsaal aber dürfen die Besucher nicht betreten, und auch die eigentlichen Arbeitsräume der meisten Volksvertreter liegen weitab in anderen Gebäuden.

Andere Parlamente der Welt, das frisch renovierte in Wien oder das prächtige in Budapest, können es an Schönheit und architektonischer Eleganz durchaus mit dem US-Kongress aufnehmen. Doch was Washingtons Capitol Hill schon beim Hinspazieren so unvergleichlich macht: Der Anblick der schieren Macht – im mächtigsten Parlament der Welt.

Zum Klang der Bundeshymne flossen dann doch die ersten Tränen der Rührung. Seit Wochenmitte hat Österreich zwölf neue Staatsbürger: Von der 91-jährigen Evelyn Beck, die es bei ihrer Flucht vor den Nazis einst auf dem letzten Schiff von Italien aus in die USA geschafft hatte, bis zum einjährigen Sasha.

Sie alle haben wie im Fall Ernas und ihres jüngeren Bruders Edgar als Vertriebene sowie als Nachfahren der Nazi-Opfer das Recht auf eine österreichische Staatsbürgerschaft. Sara, deren Großmutter einst aus Wien vertrieben wurde, holte sich zusammen mit ihrem einjährigen Sohn Sasha am Mittwoch in der österreichischen Botschaftsresidenz von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler die Papiere ab. Ihr Mann und die ältere Tochter warteten noch auf einen deutschen Pass, erzählt Sara.

Den Urgroßvater ihrer beiden Kinder hatten die Nazis 1938 aus dem „Dritten Reich“ gejagt. Von den rund 110.000 vertriebenen Juden kehrten unmittelbar nach dem Krieg nur vier- bis fünftausend nach Österreich zurück. Was Österreich nun seit 2020 unternimmt, ist ein Versuch symbolischer Rückabwicklung und seine historische Verantwortung wahrzunehmen.

Mehr als 35.500 Menschen haben seither einen österreichischen Pass bekommen. Ihren Bisherigen mussten sie dafür nicht abgeben. Was die zwölf Neo-Österreicher in Washington auch noch erhielten: Schwere zwei Buchbände, herausgegeben vom Bundeskanzleramt, mit dem Titel „Das Denkmal“. Darin zu finden sind die Schilderungen überlebender, jüdischer Österreicher von ihrer Flucht ins Exil – und die Namen der 64.400 ermordeten Juden aus Österreich. Ihre Namen sind auch auf der Shoah-Namensmauer-Gedenkstätte in Wien eingemeißelt.

Auch das Außenministerium hat gemeinsam mit der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Stimmen von Österreichern gesammelt, die ihre Staatsbürgerschaft wiedererlangt haben. Die Publikation wird am Dienstag vorgestellt.

.

Kommentare