Der Nachbar hinterm Rätikon: D Schwiz i de Identitätskrise?*

*Zürcher Dialekt für "Die Schweiz in der Identitätskrise?"

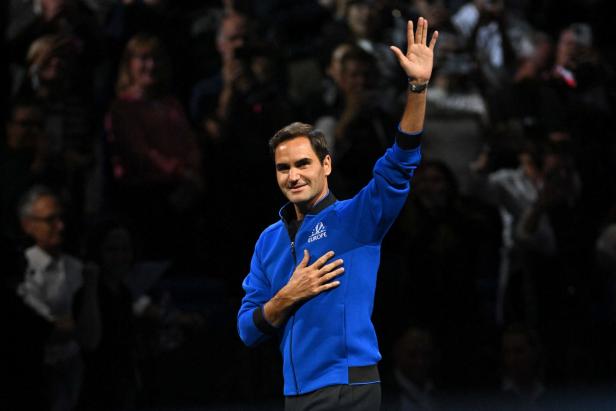

Die Schweiz, eine Insel der Seligen. Umgeben von NATO-Mächten, EU-Staaten, einem Mini-Fürstentum und sehr hohen Berggipfeln, nirgendwo sonst in Europa wird mehr Käsefondue mit Kirschwasser und Schoggi gegessen. Es ist die Heimat weltbester Tennisspieler und Trainer des österreichischen Fußballteams, ein Land mit einer teils schwer verständlichen Sprache, viel Geld, Banken, direkter Demokratie und einer unantastbaren Neutralität.

Beziehungsweise war dem so. Roger Federer hat sich in die Tennispension verabschiedet, Marcel Koller ist Geschichte. Die Toblerone muss künftig ohne Matterhorn auf der Verpackung auskommen, und das mit dem Bankenwesen als Aushängeschild hat sich spätestens mit der Beinahe-Pleite der Credit Suisse erledigt. Und nun wird sogar die heiligste Kuh der Schweiz, die Neutralität, diskutiert – sogar weitaus lauter als in Österreich.

Keine Staatsräson dominiert das Wesen der Schweizer stärker – wenn man von den Eigenheiten der 26 Kantone absieht. Fast könnte man meinen, sie haben die Neutralität im Blut: höflich, diplomatisch, unauffällig, zurückhaltend, schwammig. Ja, auch das ist die Neutralität. Genau definiert ist sie nicht.

"Niemand kann sagen, was hinter dem Substantiv steckt, deswegen wird die Neutralität in Polit-Debatten aktuell krampfhaft mit Adjektiven charakterisiert: Die einen sprechen von der bewaffneten Neutralität, die anderen von der integralen, von einer kooperativen, unberührbaren, sogar von einer neutralen Neutralität war zuletzt die Rede", sagt Michael Elsener. Der Politologe tourt gerade mit einem Polit-Kabarett durchs Land. Gegenüber dem KURIER ist er hörbar um sein Hochdeutsch bemüht.

Vielleicht ist sie deswegen so beliebt – weil sich jeder in ihr wiederfindet. 91 Prozent der Schweizer stimmen der Neutralität zu. Der Wert ist im vergangenen Jahr nur leicht geschwankt.

Bequemer Status quo

Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Schweiz (neben ihrem Erfindergeist) der Neutralität einen wesentlichen Teil ihres Reichtums verdankt: Ohne Rücksicht auf politische und militärische Bündnisse exportiert man seit Jahrhunderten in alle Welt und kauft überall ein.

Roger Federer, jahrelang bester Tennisspieler der Welt, beendete im Dezember 2022 seine Karriere.

Selbst aus dem Zweiten Weltkrieg oder dem Kalten Krieg konnte sich die Schweiz raushalten, ebenso aus Wirtschafts- und Finanzkrisen. "Von den globalen Krisen des letzten Jahrhunderts wurde die Schweiz stets nur leicht gerammt, nie versenkt", so Elsener. Heute verdient man an internationalen Großunternehmen aus allen Branchen, die sich, wegen der politischen Stabilität und niedriger Steuern ansiedeln: aus der Chemie- und Pharmaindustrie, der Elektrotechnik, dem Maschinenbau, der Lebensmittelbranche und der Waffenproduktion. Im vergangenen Jahr wurde Schweizer Kriegsmaterial im Wert von 955 Millionen Franken exportiert, so viel wie nie zuvor – die besten Kunden waren Katar, Saudi-Arabien und Botswana.

"Der Schweiz geht es aktuell noch recht gut", sagt der Schweizer Politikwissenschafter und Co-Geschäftsführer Darius Farman vom Schweizer Außenpolitik Think Tank "foraus". Er schreibt gerade an einem Buch zum Weg der Schweiz zwischen internationale Krisenherden, technologischen Trends, Gouvernanz- und Wirtschaftssystemen.

Im März betrug die Arbeitslosigkeit in der Schweiz zwei Prozent, die Inflation lag im Vergleich zu 2022 bei 2,9 Prozent. Der Außenhandel läuft: Die Hälfte aller Exporte gehen in die EU, täglich werden Waren und Dienstleistungen im Wert von fast einer Milliarde Franken über die Grenze getauscht.

Die Credit Suisse gehörte bis vor Kurzem zu den wichtigsten Geldhäusern in Europa. Jetzt steckt sie in der Krise. Sagte man nicht, die Schweizer seien die besten Banker?

International wird der Kurs der Schweiz seit jeher immer stärker bekrittelt: Da ist von einer "Trittbrettfahrerin" und "Rosinenpickerin" die Rede, die am EU-Binnenmarkt mitkosten, nicht aber in Brüssel mitreden mag. Die Schweiz schien das bisher wenig zu stören. Warum auch was ändern, wenn es sich mit dem Status quo gut fährt?

Doch keine Insel der Seligen?

Doch langsam erkennt die Schweiz, dass sie eben doch keine Insel ist. "Das ist durchaus auf die Globalisierung, die beschleunigte Welt und die internationalen Verflechtungen zurückzuführen. Der Fall Credit Suisse hat gezeigt: Eine Bankenkrise, ausgelöst in Kalifornien, kann auch uns treffen", so Farman.

Auch wenn sie in den Zahlen (noch) nicht aufscheinen: Die Probleme vieler Industrieländer drohen auch den Helvetiern. Viele können sich die Krankenversicherung nicht mehr leisten. Das Pensionssystem steht an der Kippe.

Die Arbeitslosenzahl ist umstritten, weil viele Arbeitslose in den Zahlen nicht aufscheinen: In vielen Kantonen muss die Sozialhilfe bei einem neuen Job zurückgezahlt werden, deswegen wird lieber gleich darauf verzichtet. Der Wohnraum ist rar, junge Erwachsene ziehen immer später von daheim aus. Die Kaufkraft schwindet. Billiger Einkaufen über der Grenze? Das war einmal.

Das ist das Bundeshaus in Bern. Hier tagen Regierung, National- und Ständerat. Sieht fast aus wie unsere Bundesversammlung.

Zum ersten Mal neutral hat sich die Schweiz 1815 bei der Neuaufteilung Europas auf dem Wiener Kongress erklärt – aus Angst vor einer Einflussnahme von Frankreich und Österreich. Die Schweiz darf sich an keinen Kriegen beteiligen und keine Waffen an nur eine Kriegspartei liefern. Für die Maßnahmen zur Wahrung Neutralität sorgen Bundesrat und Bundesversammlung, die Neutralitätspolitik kann also je nach aktueller Regierung mal enger, mal weiter gefasst werden. Wehrhaft ist man trotzdem, die Streitkräfte sind weit besser ausgestattet als die österreichischen. Und die Schweizer werden immer wieder einberufen – oder müssen sich freikaufen.

Österreich hat sich 1955 verpflichtet, keinem militärischen Bündnis beizutreten, ist aber EU-Mitglied. Die Neutralität könnte mit Zweidrittelmehrheit im Nationalrat und Bundesrat geändert werden. Eine Volksabstimmung wäre nicht notwendig – in der Schweiz schon.

Auch das zweite Steckenpferd der Schweiz, die direkte Demokratie, steckt in der Krise. "Berücksichtigt man jene, die nicht wählen dürfen, sowie die durchschnittliche Stimmbeteiligung von 45 Prozent der letzten Jahre, dann sind die, die bei einer Volksabstimmung bestimmen, ob ein Gesetz angenommen oder abgelehnt wird, etwa 15 Prozent", rechnet Elsener vor. Zufrieden kann eine direkte Demokratie damit nicht sein.

Dazu kommt, dass sie dauert. Ziel sei stets ein Kompromiss, keine Vision, konstatiert der Kabarettist. Farman ergänzt: "Die Beschleunigung der Welt lässt sich nur schwer mit der Langsamkeit des kompromissorientierten politischen Systems vereinbaren."

Debatten – und Annäherung?

Dass international immer mal wieder Druck gemacht wird auf die Schweiz, sei vielleicht gar nicht schlecht, meint Elsener: "In der Schweiz ändern sich die Dinge nur schnell, wenn es Druck von außen gibt."

Und langsam und gemächlich, man will ja keineswegs auffallen, scheint sich wirklich etwas zu tun beim Wesen der Schweiz: Sie hat sich den EU-Sanktionen angeschlossen. Heuer und 2024 ist man nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat – ein absolutes Novum. Da wird sich die Schweiz eindeutig positionieren müssen – zu Fragen über Krieg und Frieden.

Die 2021 abrupt beendeten Verhandlungen mit der EU über ein Rahmenabkommen zur Bündelung der über 120 bilateralen Verträge könnten wieder aufgenommen werden; mit der NATO will man enger zusammenarbeiten.

Im Herbst wird in der Schweiz gewählt, die Debatte um die Neutralität wohl weitergehen. Die Suche nach einer neuen Identität hinter dem Rätikon wohl auch.

Kommentare