Wo Afrikas Migranten in der Sahara-Falle landen

Ein Blick, so leer und hoffnungslos, wie vor ihrer eigenen Hinrichtung: Der Gedanke kommt einem beim Anblick der jungen verzweifelten Männer, die von Sicherheitskräften auf ihrem Weg in Richtung Europa in der Wüste gestoppt und nach Agadez im Niger zurückgebracht werden. Zusammengepfercht sitzen sie auf der Ladefläche eines Pick-ups, ihre Turbane lassen nur die Augen frei. Augen, die man nie wieder vergisst.

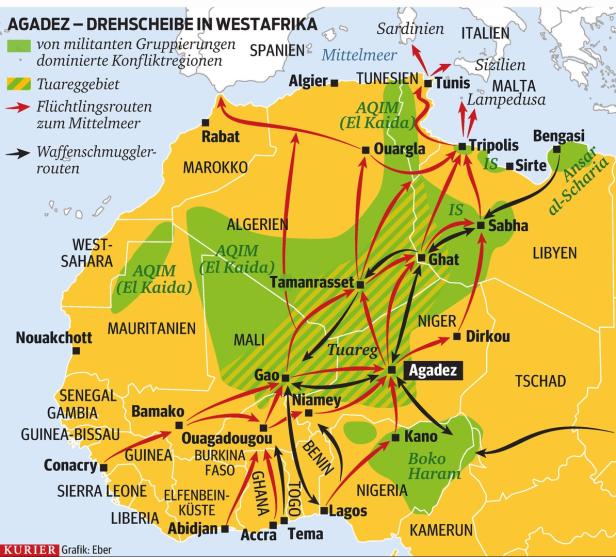

Agadez ist die Drehscheibe für Migranten in Westafrika. 90 Prozent kommen hier durch auf ihrem Weg Richtung Mittelmeer. Im Vorjahr waren es 300.000, die diese Etappe auf ihrer Flucht in ein vermeintlich besseres Leben erreicht haben. Bei Temperaturen von 43 Grad im Schatten (den es nicht gibt), Wüstenstürmen, die jede Sicht und Orientierung nehmen, sind mindestens 15.000 danach in der Sahara verdurstet – drei Mal so viele wie im Mittelmeer ertrunken sind.

Transitcamp

Die gestrandeten Afrikaner werden in Agadez in ein Transitcamp gebracht, das von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) betrieben wird. Hier können sie entscheiden, ob sie die Erstversorgung und psychologische Hilfe annehmen – und sich damit zur Rückkehr in ihre Heimat verpflichten. Die meisten lehnen das aber ab und schlagen sich alleine durch. Sie werden nicht festgehalten, da sie – anders als die Schmuggler – nichts Illegales getan haben.

Am Rand der offiziell 120.000 Einwohner zählenden Stadt (mit Migranten, Menschenschmugglern und Helfern viel, viel mehr) verstecken sich die Menschen in den Innenhöfen der Lehmhäuser. Nur am Abend trauen sie sich auf die Straße, um nach Essbarem zu suchen. In einfachen Verschlägen, ohne Wasser, ohne Toiletten, hausen sie bis zu ihrem nächsten Fluchtversuch. Der massive Ausbau der Patrouillen zwingt die Menschen auf immer gefährlichere und teurere Fluchtrouten.

"Noch verhalten sich die Einheimischen neutral, aber wenn es keine deutliche wirtschaftliche Hilfe für sie gibt, dann wird sich das ändern", sagt Abdullah, dessen Bruder jahrelang vom Transport der Migranten gut gelebt hat. "Die EU und allen voran Deutschland hätten der Zentralregierung viel Geld gegeben, aber davon profitierten vor allem die Mächtigen in der Hauptstadt Niame und die Militärs.

Agadez war immer eine wohlhabende Handelsstadt an der Kreuzung von Salzkarawanen. Das Zentrum der 500 Jahre alten Stadt zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Bis 2007 kamen auch viele Touristen in diese bezaubernde, ockergelbe Stadt mit ihren Menschen in traditionellen bunten Gewändern. Hier lebten und leben die Menschen einen sehr gemäßigten Islam.

Ende des Tourismus

Doch dann blieben mit dem Aufstand der Tuareg die Touristen aus – und kamen auch nicht wieder. Es folgte der Sturz von Libyens Staatschef Muammar al-Gaddafi und der Bürgerkrieg im nördlichen Nachbarland. Tausende westafrikanische Gastarbeiter suchten Schutz in Agadez. Zugleich wurde die Region mit Waffen aus Libyen überschwemmt.

Anstelle des Geschäfts mit den Touristen wurde der Transport von Menschen an die libysche und algerische Grenze der Hauptwirtschaftszweig der Region. Das war bis 2015 ein ganz legales Geschäft. Die Migranten zahlen die Schleuser, die Busfahrer, die Wegelagerer und schmierten die Polizei. Vor der Überquerung der Sahara ruhten sich die Migranten noch in Agadez aus, kauften Proviant ein.

Doch auf Betreiben der EU wurde Menschenschmuggel unter Strafe gestellt und Agadez damit de facto zur inoffiziellen Grenzzone. "Nach unserem Rechtsempfinden ist das sehr problematisch", sagt Yaou, Sohn eines Nomaden, der es in den Staatsdienst geschafft hat. "Denn alle Bürger der 15 Mitgliedsstaaten der westafrikanischen Union ECOWAS dürfen sich in allen Mitgliedsstaaten frei bewegen. Ein Personalausweis reicht." Mehr als Hundert Fahrer wurden seit der Gesetzesänderung verhaftet, ihre Fahrzeuge beschlagnahmt und versteigert.

Es gibt kaum Jobs in Agadez, nicht für die Einheimischen, und schon gar nicht für die gestrandeten Flüchtlinge. Diese brauchen aber Geld – egal, ob für einen neuerlichen Fluchtversuch oder für die Heimreise. Keiner will die Schande erleben müssen, ohne zumindest etwas Geld zu Hause aufzutauchen. Also versuchen sie sich als fliegende Händler oder Frauen backen auf der Straße eine Art Brandteigkrapferl und verkaufen sie. Andere putzen Schuhe oder dienen sich jedem für jede Arbeit an.

Wie aus einer anderen Welt wirkt am Horizont das regsame Treiben riesiger Bagger, Straßenwalzen und Bulldozer. Hier, am Stadtrand von Agadez, baut die US-Armee fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit eine riesige Militärbasis. Nach Dschibuti vermutlich die zweitgrößte Afrikas.

Amerikaner unter sich

In der neuen Militärbasis in Agadez sollen die Amerikaner, angeblich an die 600 Mann, trotz der ungeheuren Hitze dank klimatisierter Zelte ein erträgliches Leben führen können. Im Stadtbild sind sie nicht zu sehen. Wenn einmal eine Gruppe GIs am Abend in ein Lokal kommt, dann werden die Tische auf Verlangen der Soldaten aufs Dach verlegt, damit sie dort ungestört unter sich bleiben können. Die wenigen Einheimischen, die auf der Großbaustelle Arbeit gefunden haben, berichten fassungslos von den Unmengen eingelagerter Erdäpfel-Chips und von Bergen an Lebensmitteln, die von den Amerikanern weggeworfen werden.

Kommentare