"In Libyen behandeln sie uns schlimmer als Tiere"

Mein Name ist Omar, ich bin 32 und komme aus Gambia. Ich habe dort als Elektriker für Autos gearbeitet. Es gibt wenige Jobs in Gambia. Von einem Freund hörte ich, dass es in Libyen Arbeit gibt, auch wenn es gefährlich ist. Wenn man es auf ein Boot schafft, kann man auch nach Europa. Ich will lernen, moderne Autos zu reparieren, das ist meine Mission. Also bin ich losgefahren. Das ist jetzt ein Jahr und sechs Monate her.

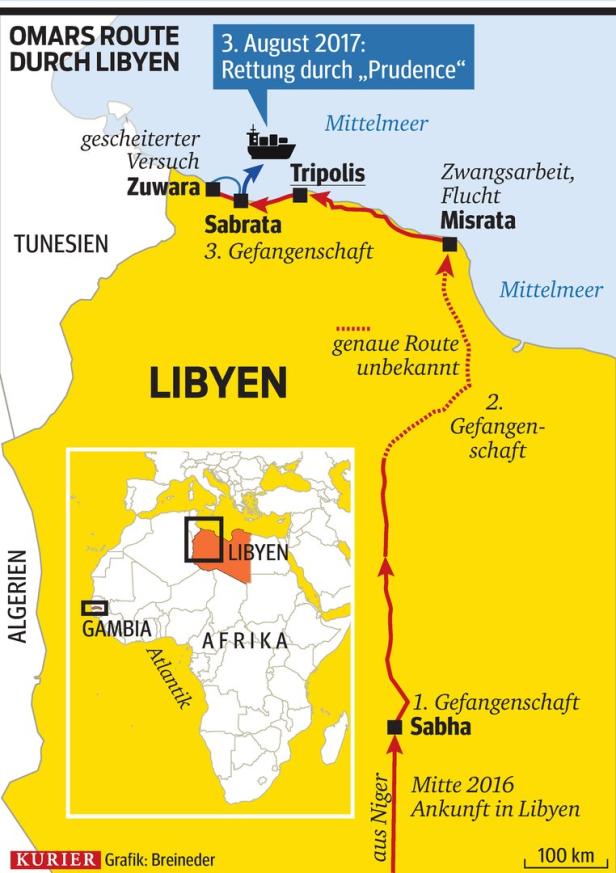

Omar gehört zu den älteren unter den 125 Menschen, die am 3. August vom Rettungsschiff "VOS Prudence" aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Er ist auch einer der wenigen, die bereit waren, ausführlich über das Erlebte zu sprechen. Omar ist nicht sein richtiger Name, er bat darum, anonym bleiben zu dürfen.

In den Niger zu kommen, war noch einfach. Von dort aus fahren die Schlepper, die dich durch die Wüste nach Libyen bringen. Sie haben uns auf die Ladefläche eines Pickup-Trucks gesetzt, gemeinsam mit 20 anderen. Der Schlepper sagte uns, dass er nicht stehenbleiben würde, wenn jemand herunterfällt. Die würden dann in der Wüste verdursten. Auf unserem Weg sahen wir einige Tote am Straßenrand.

Mitten in der Wüste hatte unser Auto eine Panne. Als wir standen, kam ein anderes Auto mit bewaffneten Männern. Ich weiß nicht, was das für Leute waren. Sie nahmen uns unser Geld ab. Nachdem sie gefahren waren, reparierte ich in der Nacht das Auto und wir konnten weiterfahren. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Autoelektriker bin.

Sabha

Nach einer Woche kamen wir in Sabha an. Am zweiten Tag hielten mich einige Libyer mit Waffen auf der Straße an und zwangen mich, in ihr Auto zu steigen. Sie brachten mich zu einer Kamel-Farm, in ein Gebäude, wo rund 200 Schwarze eingesperrt waren. Sie prügelten uns dort jeden Tag mit Eisenstangen und Kabeln. Sie verlangten, dass wir unsere Familien zu Hause anrufen, damit sie Geld überweisen. Nur wenn sie bezahlen, kämen wir frei, haben sie gesagt. Wer nicht zahlen kann, muss bleiben.

So funktioniert das in Libyen. Während du deine Familie um Geld bittest, schlagen sie dich, damit es mehr Eindruck macht. Sie haben Mittelsmänner in den verschiedenen Ländern, an die die Familien das Geld überweisen sollen. Sie haben auch in Libyen Schwarze, die für sie arbeiten und mit den Familien kommunizieren.

Flucht

Ich wollte nicht zahlen. Nach einem Monat gelang mir und ein paar anderen die Flucht. Wir brachen eine der Türen auf, während der Wachmann schlief. Wir fanden bald einen Fahrer, der uns nach Tripolis bringen sollte. Mein Bruder in Gambia schickte ihm 12.000 gambische Dalasi (220 Euro). Der Fahrer hatte einen Pick-Up, dessen Ladefläche voll mit Menschen war. Vor Sonnenuntergang fuhren wir los.

Kurz nach Mitternacht bog der Fahrer auf eine kleinere Straße ein und blieb stehen. Er stieg aus dem Auto mit einem Sturmgewehr in der Hand und begann zu schießen. Wir sprangen wie verrückt von der Ladefläche und liefen so schnell wir konnten. Wir versteckten uns in sicherer Entfernung und warteten. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gestorben ist. Ein paar habe ich jedenfalls nie wieder gesehen.

Nachdem er gefahren war, gingen wir weiter die Straße entlang. Nach Sonnenaufgang erreichten wir einen kleinen Ort, ich weiß den Namen nicht mehr. Wir hatten seit zwei Tagen nichts gegessen und getrunken.

Es dauerte nicht lange, bis ein Polizei-Auto neben uns hielt. Zumindest glaube ich, dass es Polizisten waren. Sie hatten Uniformen an und trugen Waffen. In Libyen weißt du nie, ob Polizisten echte Polizisten sind, oder Milizen oder Banditen. Jeder dort ist bewaffnet. Ich habe kleine Buben mit Kalaschnikows gesehen. Als Schwarzer in Libyen musst du auf der Straße immer damit rechnen, gekidnappt zu werden. Du bist auffällig und die Leute machen damit Geld, dich mitzunehmen und an irgendein Gefängnis zu verkaufen. Oder sie zwingen dich ohne Bezahlung zu arbeiten. Mit der Zeit lernst du, dich im Straßengraben zu verstecken, wenn ein Auto vorbeikommt. Das wussten wir damals aber noch nicht.

Die Polizisten brachten uns direkt in das nächste Gefängnis. Es war fürchterlich, jeden Tag schlugen sie uns wie verrückt. Einmal am Tag gab es ein Stück Brot und eine kleine Flasche Wasser.

"Gefängnis" ist unter Migranten in Libyen als Sammelbegriff gebräuchlich für Flüchtlingslager, offizielle Haftansstalten oder die zahlreichen privaten Gefängnisse. Oft wissen sie selbst nicht, in wessen Gewalt sie sich gerade befinden.

Nach ein paar Tagen erfuhr ich, dass einer der Polizisten ein Problem mit seinem Auto hat, die Scheinwerfer funktionierten nicht. Er versprach mir, mich aus dem Gefängnis heraus zu holen, wenn ich ihm das Auto repariere, was ich dann auch tat. Er brachte mich nach Misrata. Ich sollte dort drei Monate umsonst in einer Autowerkstatt arbeiten, um meine Befreiung zurückzuzahlen.

Nach einem Monat in Misrata gelang mir die Flucht. Ich fand einen Fahrer, der mich nach Tripolis brachte. Dort wohnte ich in einem Massenquartier für Migranten. Tripolis ist der schlimmste Ort in Libyen. Ständig hörst du irgendwo Schüsse. Du musst im Schlaf immer ein Auge offen haben. Jederzeit könnte es Probleme geben.

Ich habe bald gemerkt, dass ich nicht in Libyen bleiben kann. Du lernst dort, dass Menschen unterschiedlich viel Wert sind. Schwarze sind wenig wert, sie haben wenig Geld. Hast du einen Beruf gelernt, erzielst du einen höheren Preis, wenn sie dich auf der Straße auflesen und verkaufen. Am meisten wert sind die Mädchen und Frauen. Sie werden in "Connection Houses" gebracht. Die Menschenhändler zwingen sie, mit Männern Sex zu haben. Sie werden misshandelt und vergewaltigt. Das bringt viel Geld ein.

In Tripolis arbeitete ich drei Monate in Werkstätten bis ich genug Geld beisammen hatte, um die Bootsfahrt nach Europa zu bezahlen. Oftmals arbeitest du für nichts. Am Zahltag zeigen sie dir eine Waffe und verjagen dich. Du kannst dich nicht beschweren. Ich hatte 1800 Dinar (1100 Euro), 1200 für das Boot, 600 für Wasser, Essen und die Taxifahrt nach Sabrata, das ist der Ort, wo die Boote abfahren.

Sabrata ist eine 100.000-Einwohner-Stadt 70 Kilometer westlich von Tripolis, auf deren Höhe sich die Rettungszone außerhalb der libyschen Hoheitsgewässer befindet.

Ich habe den ganzen Betrag im Voraus an einen Mittelsmann bezahlt. Ich wollte nicht so viel Bargeld bei mir haben, das mir jemand wegnehmen könnte. Du kannst in Libyen niemandem wirklich vertrauen. Aber wenn du die richtigen Kontakte hast, findest du Leute, die dich nicht übers Ohr hauen. Dann kommst du zu einem guten Schlepper. Ein guter Schlepper nimmt dein Geld, setzt dich in ein Boot und schmiert die Küstenwache. Ein schlechter Schlepper nimmt dein Geld und verkauft dich an das nächste Gefängnis.

Sabrata

Ich hatte damals nicht die richtigen Kontakte. Ich fuhr im Taxi nach Sabrata, um mich mit dem Schlepper zu treffen. Er sperrte mich ein. Drei Monate wartete ich darauf, auf ein Boot zu kommen. Aber es passierte nie. Es gab wenig Wasser und ich musste hungern. Der Mann hat mich jeden Tag geschlagen, mit Stangen auf den Fußsohlen, auf die Fingerspitzen, Schienbeine.

Es war hart, aber ich glaubte immer noch, ich könnte auf ein Boot kommen. Bis ein Freund von mir anrief und sagte: "Vergiss es, du musst dort weg, der hat gar kein Boot".

Dieser Freund kaufte mich frei und zahlte mir ein Taxi nach Zuwara an der tunesischen Grenze. Mein Geld war weg, also habe ich wieder zu arbeiten begonnen, um das nächste Boot zu bezahlen. Zu meinem Glück ist Zuwara der beste Ort für Schwarze in Libyen. Die Leute behandeln einen nicht so schlecht. Nach zwei Monaten hatte ich wieder genug Geld gespart. Ich fand einen Taxifahrer, der mich nach Sabrata bringen würde, ohne mich zu verkaufen.

Es war mein zweiter Versuch, auf ein Boot zu kommen. Wir starteten in den frühen Morgenstunden mit einem Schlauchboot, es war noch stockdunkel. Als es hell wurde, ging unser Außenbordmotor ein. Ein zweites Boot war mit uns mitgefahren. Die Männer darin montierten den Motor ab und nahmen ihn zu sich an Bord. Keine Ahnung wer die waren, Schlepper oder Banditen. Es gibt viele davon. Sie fuhren davon und überließen uns unserem Schicksal.

Wir warteten ganzen Tag, dass uns irgendjemand findet. Wir waren ungefähr 130 Leute, darunter Frauen und Kinder. Wir hatten keine Ahnung, wo wir waren. Wir hatten kein Wasser und nichts zu Essen. Aber niemand kam.

Am zweiten Tag drang Wasser ins Boot ein. Wir zogen uns aus und saugten das Wasser mit unserer Kleidung auf, um sie über dem Meer auszuwringen. Niemand hatte in der Nacht geschlafen, hinlegen konntest du dich nicht. Den Kindern machten wir ein bisschen Platz, damit sie liegen konnten. Am dritten Tag waren wir schon überzeugt, dass wir sterben würden. Dann sahen wir ganz klein am Horizont einige Gebäude. Wir begannen, mit den Händen in ihre Richtung zu paddeln. Nach ein paar Stunden erreichten wir erschöpft den libyschen Strand. Niemand war gestorben. Die Gruppe zerstreute sich schnell, damit uns niemand findet und einsperrt.

Dritter Versuch

Nicht weit vom Strand trafen wir einen Bauern, ein guter Mann. Er gab uns Wasser und Essen und brachte uns nach Zuwara. Dort fing ich zu arbeiten an, um für die nächste Bootsfahrt zu sparen. Aber diesmal hatte ich bessere Verbindungen. Nach zwei Monaten Arbeit hatte ich das Geld beisammen und fuhr wieder nach Sabrata.

Die Schlepper brachten uns in einem offenen Hof nahe am Strand unter. Hier sollten wir warten, bis das Boot bereit ist. In der Nacht deckten wir uns mit Plastiksäcken zu. Selbst dort wollten sie noch Geld von uns. Sie stellten uns regelmäßig in eine Ecke des Hofs und prügelten nacheinander mit Stangen und ihren Gewehren auf uns ein. Einem Schwarzen neben mir schossen sie ins Bein und brachten ihn weg. Keine Ahnung was aus ihm geworden ist. Kein Libyer bringt einen Schwarzen je ins Spital, so etwas passiert nicht.

Zwei Wochen verbrachte ich in dem Lager. Manche warten dort monatelang. Wenn das Wetter schlecht ist, oder viel Küstenwache im Wasser ist, schicken die Schlepper keine Boote aufs Meer. Eines Nachts kamen sie uns holen: "Italy, Italy!", riefen sie. Wir stiegen in ein Schlauchboot. Im Boot gab es kein Trinkwasser und nichts zu Essen. Sie sagten uns, die Fahrt würde nur ein paar Stunden dauern. Draußen gebe es Schiffe, die uns retten würden. Als es hell wurde, waren wir mitten im Meer. Ein paar Stunden später sahen wir die "Prudence" in der Ferne. Das Beiboot kam und sie haben uns Rettungswesten zugeworfen. Da wussten wir, dass es gute Leute sind. Die libysche Küstenwache verteilt keine Rettungswesten, sondern bringt die Menschen zurück in die Gefängnisse. Libyen ist verrückt. Wenn ich gewusst hätte, wie es dort ist, wäre ich nicht dorthin gefahren. In Libyen behandeln sie Schwarze schlimmer als Tiere. Wir werden geschlagen, gefoltern, verkauft, umgebracht.

Gemeinsam mit den anderen Geretteten ging Omar zwei Tage nach seiner Rettung auf Lampedusa an Land. Seine Schilderungen sind kaum zu verifizieren. Sie decken sich jedoch mit den zahllosen Berichten anderer Migranten, die Libyen in den vergangenen Monaten und Jahren durchquert haben. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des NGO-Verbunds Oxfam stützt sich auf 158 Augenzeugenberichte und beschreibt das Erpressungssystem, Folter, Sklaverei und sexuelle Gewalt gegen Migranten in Libyen.

Kommentare