Absturz mit einem Hubschrauber - was davon bleibt

„Als es nur noch 30, 40 Meter bis zum Boden sind, ist schon Zeit für Scherze. ,Wieder einen Russenflug überlebt’, schreit der Kollege vis-à-vis in den höllischen Rotorenlärm des MI-17-Helikopters ... Doch dann kommt alles anders: Plötzlich beginnt der Hubschrauber, in dem wir wie aufgefädelt auf Metallbänken hocken, zu vibrieren, bleibt in der Luft stehen, erzittert immer heftiger. Irgendetwas ist faul.“

So beginnt vor 30 Jahren eine Geschichte, die ich froh war, noch schreiben zu können. Drei Tage nach dem 20. März 1993. Nach dem Absturz mit einem Hubschrauber der UNO in Kambodscha. Alle der 23 Insassen haben wie durch eine Reihe von Wundern überlebt. Viele verletzt, sechs davon schwer. Aber überlebt. Ich war einer davon.

Verändert so eine Erfahrung das Leben? Ist man plötzlich dankbarer für das, was man haben darf? Bekommt man die Bilder jemals los? Oder ist alles wie vorher?

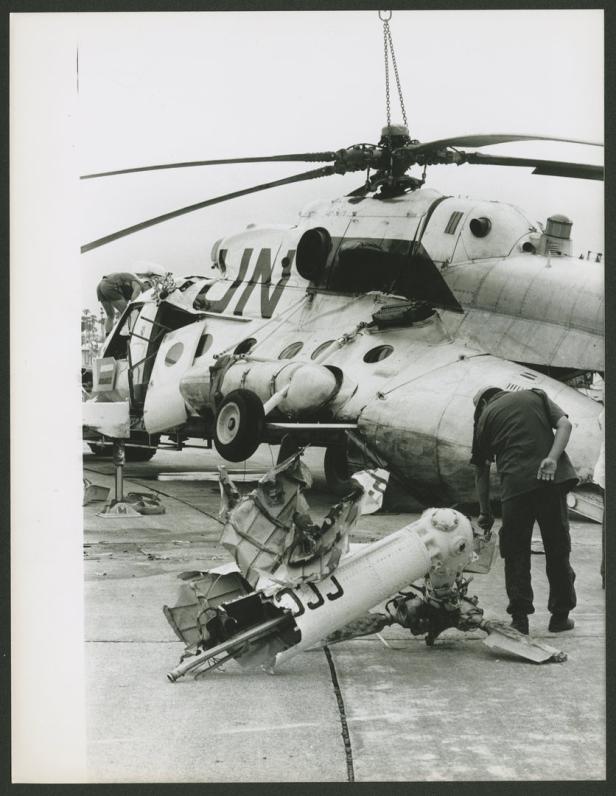

Die Reste vom Heckrotor

Wir waren nach Ende des Bürgerkrieges in Kambodscha zu einem Fischerdorf nahe der Provinzhauptstadt Siem Reap unterwegs, wo Einheiten der Roten Khmer ein Massaker an Dorfbewohnern verübt hatten. „Wir“, das waren Berichterstatter aus der ganzen Welt (ich war damals für Die Presse unterwegs), die auf Einladung der UNO einen Blick auf die Demokratisierung und die Vorbereitung auf die anstehenden Wahlen in dem südostasiatischen Land werfen sollten. Die UNO verwendete für ihre Flüge durch das Land russische Hubschrauber.

Der Flug aus der Hauptstadt Phnom Penh über Reisfelder und Seen bei strahlendem Sonnenschein war beeindruckend. Irgendwann ein merkwürdiger Ruck und eine Drehung des Helikopters, an die wir nachher noch denken sollten, aber sonst nichts Auffälliges.

Drehungen und Funken

Aber dann das scheinbar endlose Stehen vor der Landung in der Luft, eine halbe Minute, eine Minute. Das Erzittern des Hubschraubers, erst leicht, dann immer heftiger. Und dann senkt das Fluggerät seine Nase langsam nach unten, macht eine scharfe Drehung nach links und beginnt, in extremer Schräglage, um die eigene Achse zu kreisen. Einmal, zweimal, dreimal ... – das Rotorengeräusch wird immer lauter und höher, das Tempo der Drehungen immer schneller. Himmel und Erde fliegen vor den Fenstern vorbei, die Insassen wie Puppen durch den Innenraum des Helis, in dem Funken aus offen liegenden Leitungen sprühen wie bei Wunderkerzen.

Längst habe ich realisiert: Wir stürzen ab.

Aber nichts von dem geschieht, was man aus Erzählungen von Nahtod-Erfahrungen kennt – das Leben läuft nicht wie im Zeitraffer vor mir ab, ich sehe die Szene auch nicht wie aus der Hubschrauberperspektive, blödes Wort, von oben. Ich denke nur, mit einem leeren Gefühl im Bauch wie in einer Hochschaubahn: Scheiße (pardon, Anm.), ich bin tatsächlich hier drinnen, und das Ding stürzt ab. Das ist jetzt echt. Wer holt mich hier raus? Wo ist meine Familie? Zu spät ...

Der MI-17 - nach dem Absturz nur noch halb so hoch

Dann, als sich auch im Kopf alles zu drehen beginnt, der Heli sich zu überschlagen droht: ein Krachen, ein Aufschlag, ein Bersten – Stille. Ein Zusatztank im Inneren ist geplatzt, Treibstoff rinnt übers Knie, aber die Funken sprühen nicht mehr. Wir explodieren nicht. Ein Kollege drängt zur Tür, die einen Spalt aufgesprungen ist, aber klemmt. Schließlich hat er sie offen, und wir stürzen aus dem zerknautschten Wrack. Im Heck ist der Helikopter aufgeplatzt, einige Kollegen hat es ins Freie geschleudert.

Laufen, weg, ein Schuh fehlt, aber laufen, auf dem glühenden Asphalt, nur weg vom Heli, ehe das Ding hochgeht. Dann fallen wir einander in die Arme: „We had all the luck“, stammelt ein niederländischer Kollege und weint. Vor Glück. Wir starren fassungslos auf die Reste des MI-17, aus denen jetzt auch die Piloten klettern. Ein Amerikaner und eine Kanadierin, beide Diplomaten, erzählen aufgeregt, lachend, stammelnd, wie sie während der Drehungen übereinander purzelten und sich aneinander festhielten, ständig Contenance bewahrend „excuse me“ rufend.

Nach langem Warten im kleinen Flughafengebäude bringen uns Rettungswägen ins von Indern betriebene Feldspital der UNO in der Provinzstadt Siem Reap. Besser als nichts. Knochenbrüche, Wunden werden erstversorgt, schwere Rückenverletzungen bei einigen Japanern, die es aus dem Heli geschleudert hat, ganzkörpergeschient.

Wer halbwegs unverletzt ist, wird zu einem Ausflug nach Angkor Wat eingeladen, zur phänomenalen Tempelanlage im kambodschanischen Dschungel – aber kaum jemand hat einen Kopf dafür. Im „Grand Hotel“ erhalten wir eine Mahlzeit und Besuch von Polizeioffizieren: Ob wir Verdächtiges bemerkt haben vor der Landung, vielleicht Schüsse gehört haben (die Roten Khmer haben Prämien ausgesetzt für jeden Hubschrauberabschuss, erfahren wir).

In die Hauptstadt zurück geht es am Abend mit einer amerikanischen Herkules-Transportmaschine – niemand wäre noch einmal in einen Hubschrauber gestiegen. Und im deutschen Hospital in Phnom Penh hören wir, dass unserer der dritte Hubschrauber-Absturz in nur drei Monaten war. Danach werden die verbliebenen MI-17 eingezogen.

Und danach?

Die Flugangst ist Jahre geblieben. Ein Besuch bei Lufthansa hinter den Kulissen des Münchner Flughafens und Erklärungen zur Flugsicherheit halfen. Heute ist sie weg, die Flugangst. Nur Hubschrauberflüge (Jahre später mit Heinz Fischer auf eine norwegische Bohrinsel bei heftigem Sturm) bleiben schweißtreibend.

Und sonst: Ein verändertes Leben? Bewusster genießen? Mehr Freizeit, weniger Arbeit? Rauchen aufgeben, gesund leben? Den zweiten Geburtstag feiern an jedem 20. März? Nichts von alledem (außer das mit dem Rauchen, später). So wie der ablaufende Lebensfilm zum Zeitpunkt des Absturzes blieb auch das alles aus.

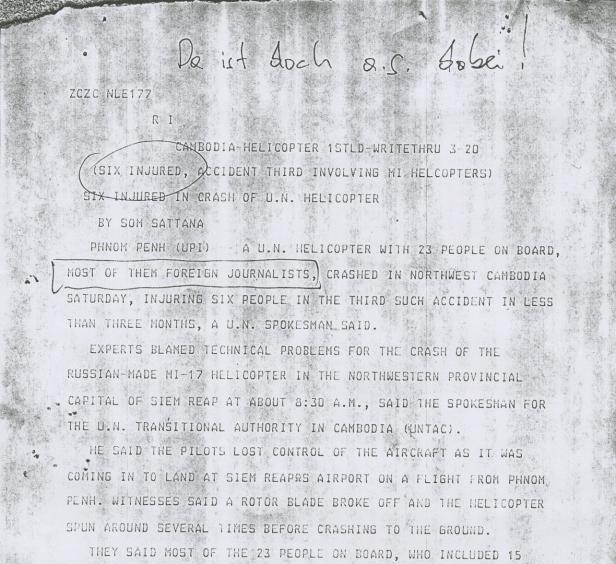

Die Nachricht der internationalen Agenturen erreichte die Kollegen daheim

Aber die Bilder sind da. Alle. Immer wieder einmal. Bis ins kleinste Detail. Der Moment, als der Schuh vom Fuß rutscht. Der Landebahn-Begrenzungsstein, der am Hubschrauber-Fenster vorbei fliegt. Das ausdruckslose Gesicht des deutschen Kollegen auf der Bank vis-à-vis (er war auf diese Reise mitgefahren, weil der Spiegel-Korrespondent in Asien aufgrund einer Weissagung – „fliegen Sie in diesem Jahr nicht“ – zu Hause geblieben war, Tiziano Terzani schrieb später ein Buch darüber).

Und mit den Bildern kommt oft der Gedanke: Die letzten 30 Jahre hätten ganz leicht auch nicht mehr stattfinden können. Was schade gewesen wäre.

Kommentare