Der verlorene Krieg gegen die Drogen

Kokainfund im Hafen von Guayaquil, Ecuador: Das meiste Pulver kommt per Container nach Europa

César Suárez’ Ermordung ist der vorläufige Höhepunkt der Bandengewalt in Ecuador. Seit Wochen tobt in dem Andenstaat ein Kampf mehrerer bewaffneter Gruppen gegen die Staatsgewalt, Gefängnisrevolten und eine Geiselnahme während eine TV-Livesendung inklusive.

Letztere sollte Suárez, leitender Staatsanwalt für organisierte Kriminalität, aufklären – und bezahlte dafür mit dem Leben. Am Mittwoch wurde er von zwei Auftragskillern in seinem Auto erschossen.

➤ Mehr lesen: Rauschgift in Österreich: So stark wie nie, neue Droge im Umlauf

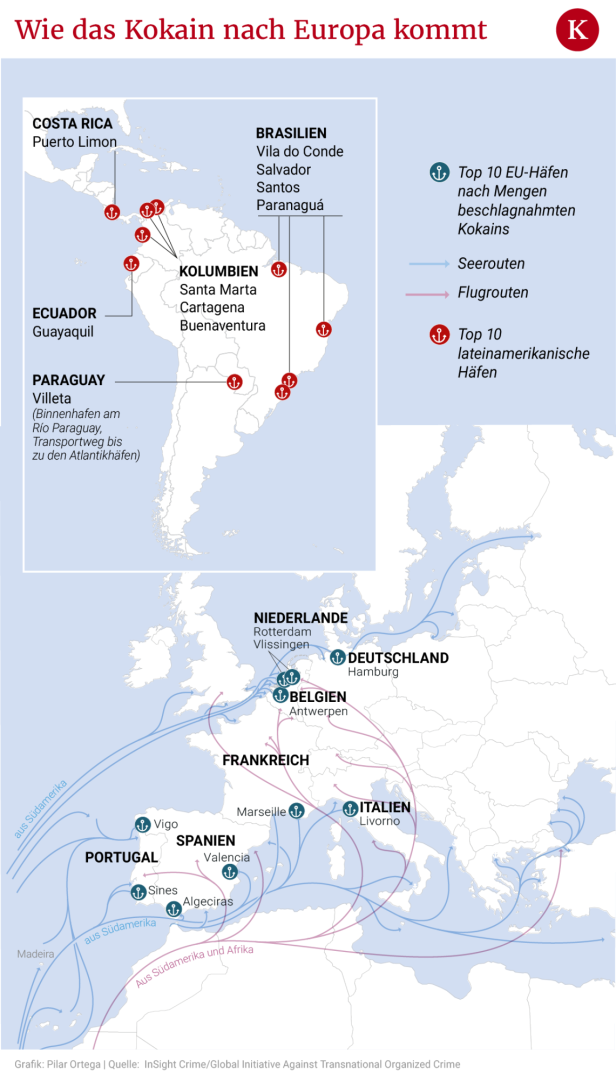

Wer sehen will, wie der in den 60er-Jahren von den USA ausgerufene und seitdem weltweit exportierte „War on Drugs“ läuft, muss jedoch nicht nach Ecuador oder El Salvador (siehe Artikel unten) blicken. Regelmäßige Kokain-Rekordaufgriffe in Häfen wie Antwerpen und Rotterdam, so viele Drogentote wie noch nie in Österreich, ein wahrer Wildwuchs an synthetischen Substanzen, hergestellt oftmals in europäischen Laboren: Es sieht nicht gut aus.

Es sei „mittlerweile gut belegt, dass der sogenannte ’Krieg gegen die Drogen’ mehr schadet als nützt“, sagt daher Michael Herzig. Heute ist der Schweizer Dozent und Autor, bis 2014 leitete er aber 16 Jahre lang die Abteilung „Sucht und Drogen“ der Zürcher Stadtverwaltung. Und er plädiert für einen neuen Ansatz.

Krieg gegen Drogen verursacht Kollateralschäden

Schließlich sei es nirgends gelungen, Drogen aus der Welt zu schaffen, während gleichzeitig beträchtliche Kollateralschäden angerichtet wurden. Zulasten der Konsumierenden, weil diese nur in der Illegalität einkaufen können, wo es keinerlei Qualitätskontrolle gibt – sprich, niemand weiß, ob und womit die jeweilige Substanz gestreckt wurde.

Und zulasten der Gesellschaft; frisst der Kampf gegen Drogen doch beträchtliche Ressourcen, in der Polizei, in der Justiz, in den Gefängnissen. Profitiert hat ausschließlich die Organisierte Kriminalität, sagt Herzig.

Am Grundübel – den gesundheitlichen Schäden – ändert die Kriminalisierung jedoch nichts, denn konsumiert wird eben weiterhin. Wie übrigens seit Tausenden von Jahren. Der früheste Drogengebrauch lässt sich auf die Jungsteinzeit datieren.

Entkriminalisierung erfordert gewisse Voraussetzungen

Eines der wenigen Länder, das heute auf eine liberale Drogenpolitik setzt, ist Portugal – und hat gute Erfahrungen damit gemacht. Warum setzen also nicht alle Länder auf Entkriminalisierung?

Weil es nicht überall funktionieren würde, sagt Martin Raithelhuber vom UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien (siehe Artikel unten). Zudem brauche es die Bekämpfung auf der Angebotsseite, denn „solange das Angebot steigt und Drogen dadurch stärker und billiger werden, steigt auch die Nachfrage“ – auch unter besonders vulnerablen Gruppen wie Jugendlichen.

Von einem „Krieg“ gegen Drogen spreche das UNODC aber nicht, sagt er, „das ist nicht unser Ansatz“. Es gehe um ein ausgewogenes Herangehen an die Problematik. Persönlich halte er für wichtig, dass man sich realistische Ziele setzt, sagt Raithelhuber: „Für mich wäre das, dass man verhindert, dass sich der Konsum ausweitet und dabei besonderes Augenmerk auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen legt.“

Widersprüchlicher Umgang mit unterschiedlichen Substanzen

Der Schweizer Experte Herzig kritisiert in diesem Kontext jedoch den „höchst widersprüchlichen“ Umgang mit psychoaktiven Substanzen. So werde die Gefahr von Psychosen bei jugendlichem Cannabiskonsum „hochgeschaukelt“, während die breite Verschreibung des Amphetamin-ähnlichen Medikaments Ritalin kein Thema sei.

Um Drogenpolitik zu verstehen, müsse man die Frage nach den Profiteuren stellen – im Fall des Cannabis-Verbots etwa die Hersteller von Pharmazeutika und Alkohol. Letzterer ist das weitest verbreitete und (auch) daher schädlichste Suchtmittel. Reguliert ist die Abgabe dennoch kaum.

Eine Verbesserung der Drogensituation könne es aber nur geben, wenn sämtliche Substanzen aufgrund ihrer effektiven Wirkung und Nebenwirkung reguliert werden und nicht aufgrund ideologischer Dogmen oder wirtschaftlich-politischer Interessen, so Herzig.

Es wäre eine bemerkenswerte Kehrtwende.

Kommentare