Indigene klagen über Klimagipfel: "Wir werden Tag und Nacht misshandelt"

Weißer Dampf kommt aus der Schlüssel. Pagé Nato, der spirituelle Führer der Gemeinde Tupinamba am Amazonas-Zufluss Rio Tapajos pustet den Rauch seinen Mitbewohnern über den Kopf. Es ist ein traditionelles Ritual, mit dem Gäste und Besucher willkommen geheißen werden. Um die Verbindung zur Mutter Erde zu demonstrieren, stampfen die Menschen, die einen sich drehenden Ring um die Zeremonie bilden, mit den Füßen auf.

Wenige Tage vor Beginn der Weltklimakonferenz in der Millionenstadt Belém ist die COP30 auch bei den Indigenen, die an den Amazonas-Flüssen leben ein großes Thema. Und sie haben keine gute Meinung über das, was da in Belém passieren wird.

Umgerechnet 740 Millionen Euro investiert Brasilien in die Klimakonferenz. Damit soll Ministern, Diplomaten und Aktivisten aus aller Herren Länder ein Forum geboten werden, um Lösungen für die Klimakrise zu diskutieren. Ihre eigene, die indigene Bevölkerung, kommt dabei nicht zu Wort.

Pagé Nato bei einem traditionellen Ritual.

Pagé Nato, der vom Volk der Tupinambá stammt, sagt im Gespräch mit dem KURIER: „Der Amazonas ist unser zu Hause. Für uns ist diese COP30 eine Farce. Die brasilianische Regierung belügt die Welt über das, was hier mit den indigenen Völkern passiert.“

Für Soja-Felder wird der Regenwald gerodet

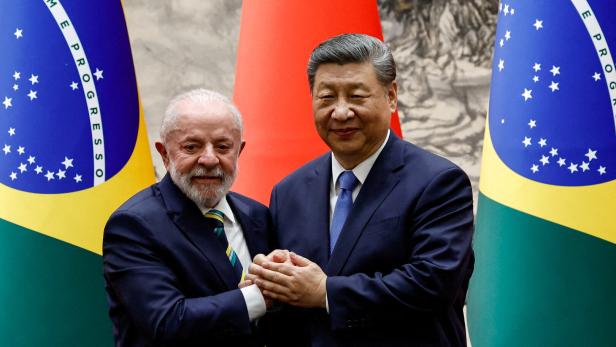

Es ist vor allem ein Geschäftsmodell, das die Ureinwohner besorgt: Der Soja-Anbau. Vorangetrieben vom linkspopulistischen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva breitet sich der Anbau der Bohne immer weiter aus. Geplante Eisenbahnprojekte und Autobahnen durch den Amazonas könnten dazu führen, dass sich die Agrar-Industrie weitere Flächen des Regenwaldes einverleibt. Fast immer kommt es entlang dieser Infrastrukturprojekte zur Entwaldung, es entstehen Siedlungen oder neue Soja-Felder.

Welche Bedeutung der Soja-Anbau in Brasilien inzwischen hat, machen diese aktuellen Zahlen deutlich: Die brasilianische Regierung prognostizierte im Oktober eine neue Rekord-Getreideernte von 354,7 Millionen Tonnen. Soja bleibt dabei mit einer geschätzten Ernte von 177,6 Millionen Tonnen das wichtigste industrielle Agrarprodukt des Landes.

In den letzten zwölf Monaten wuchs damit nach offiziellen Angaben die Anbaufläche noch einmal um 3,6 Prozent und um rund sechs Millionen Tonnen. Für das Ökosystem und die Indigenen in der Amazonas-Region hat das dramatische Folgen: „Der Soja-Anbau ist eine mörderische Kultur. Er tötet", sagt Pagé Nato. Früher habe es riesige Wälder mit Kastanienbäumen gegeben, die seinem Volk als Nahrungsquelle dienten. "Und was passiert? Der Sojaanbau kommt, rodet alles, es entsteht ein riesiges Sojafeld.“

Tiere, Wildtiere, Vögel, das gesamte Ökosystem würde zugrunde gehen. Nato formuliert das so: "Sie zerstören das Leben. Ein Biom, das für uns heilig ist. Nur für Soja. Wir essen aber kein Soja." Tatsächlich werden die Bohnen vor allem nach China exportiert, zum größten Handelspartner Brasiliens. Nato sagt: "Auf die andere Seite der Welt."

Erdölförderung im Amazonasbecken

Nicht nur der Soja-Anbau stößt bei der Flussbevölkerung auf heftige Ablehnung. Seit wenigen Wochen ist klar, Lulas Regierung will auch ein hoch umstrittenes Erdölförderprojekt im Amazonas-Mündungsbecken umsetzen. Trotz heftiger Proteste von Umweltschützern erhielt der halbstaatliche Erdölkonzern Petrobras – auf Druck Lulas - die Lizenz.

Der katholische Geistliche Edilberto Francisco Moura arbeitet seit Jahrzehnten in der Region mit den indigenen Völkern bei der Durchsetzung ihrer Rechte zusammen. Für den aktuellen Ölrausch der Lula-Regierung am Amazonas hat er wenig Verständnis.

Edilberto Francisco Moura arbeitet seit Jahrzehnten mit den indigenen Völkern des Regenwaldes zusammen.

„Wenn eine brasilianische Regierung eine Klimakonferenz im Amazonasgebiet veranstaltet und dort die Erdölförderung vorantreibt, widerspricht sie damit ihrem eigenen Vorschlag, nämlich dem Schutz des Regenwaldes“, sagt Francisco Moura. Zu sagen, dass man mit dem Geld aus dem Erdöl den Amazonas schützen wird, sei ein Widerspruch: "Eigentlich ist das ein Skandal."

Tausende Indigene sind gekommen, um einen Gegengipfel auszutragen

Weil sich die Indigenen auf der COP 30 nicht repräsentiert fühlen, planen sie zeitgleich in Belém einen Gegengipfel, den sogenannten "Gipfel der Völker". In Belém werden während der Konferenz tausende Ureinwohner erwartet. Sie hoffen, dort internationale Unterstützung mobilisieren zu können.

Inzwischen hat sich aus ganz Lateinamerika eine Karawane zu Land, zu Wasser und in der Luft in Bewegung gesetzt, um sich vor Ort Gehör zu verschaffen. Davon, dass sich die Kameras der Welt auf diese spektakulären Demonstrationen richten werden, ist auszugehen. Auch die Indigenen wissen um die Macht der Bilder.

Am Ufer des Flusses Guamá hat unter anderem die „Golfinho Mar II” angelegt. Deutlich sichtbar ist ein Transparent mit roter und schwarzer Schrift: „Wir fordern Finanzmittel”. Fast zweihundert Indigene und Aktivisten aus 21 Ländern, darunter Mexiko, Kolumbien, Brasilien und Chile, sind auf dem Schiff nach Belém gereist.

Eine von ihnen ist die indigene Aktivistin Val Munduruku. „Es ist ein einzigartiger Moment, um die Gewalt, unter der wir leiden, anzuprangern und zu fordern, was wir wollen: Klimafinanzierung für diejenigen, die das Territorium verteidigen“, sagt sie.

Konfliktpotenzial mit den Indigenen ist enorm

Das Konfliktpotential ist enorm. Bei den Indigenen ist der Zorn riesengroß über den voranschreitenden Soja-Anbau, die Erdölförderung, die illegalen Banden, die den Drogen- und den Goldbergbau im Amazonas rücksichtslos vorantreiben.

Pagé Nato klagt an: „Letztes Jahr ist dieser Fluss hier praktisch ausgetrocknet. Und es wurde kein öffentlicher Notstand ausgerufen, wir hatten kein Wasser mehr. In vielen Schulen fiel der Unterricht aus, weil sie auf den Fluss angewiesen sind, um mit Booten zu den Schulen zu gelangen.“

Der spirituelle Führer der Tupinambá geht sogar noch einen Schritt weiter und wirft der Regierung Brasília bewusstes Desinteresse an der Situation vor Ort vor: „Die brasilianische Regierung versucht uns zu dezimieren, versucht, uns zu töten, wir werden Tag und Nacht misshandelt." Besonders bitter sei aus seiner Sicht: „Wir haben eine COP in unserem Haus, wo sie rausschmeißen und dann für uns diskutieren, als hätten wir kein Recht, für uns selbst zu kämpfen und zu sprechen.“

Seine Hoffnung ruht nun, wie die vieler Indigener, auf dem Gegengipfel. Während die Regierungschefs in Belém über Klimaziele verhandeln, kämpfen die Ureinwohner darum, überhaupt gehört zu werden.

Kommentare