Wie Trump mit seinem Zoll-Krieg Südamerika in Chinas Arme treibt

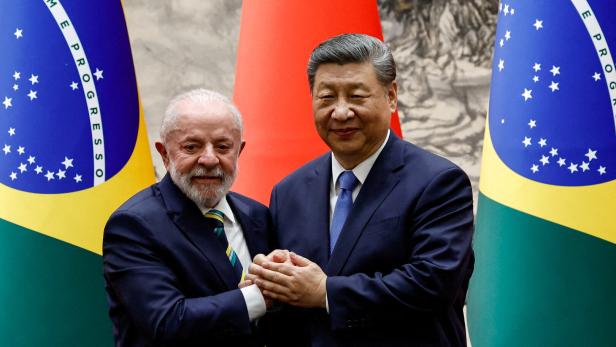

Brasiliens Präsident Lula und Chinas Staatschef Xi Jinping

Die New York Times setzt Luiz Ignacio Lula da Silva in Szene. In einer Bibliothek fotografierte sie ihn und schrieb: „Niemand trotzt Donald Trump so wie Lula da Silva“.

Tatsächlich leistet der Präsident Brasiliens derzeit zumindest verbal heftigen Widerstand gegen das Weiße Haus in Washington. „Alles ist verhandelbar, nur nicht unsere Souveränität“, heißt es dazu aus Brasilia.

Gemeint sind die Strafzölle auf brasilianische Waren in Höhe von 50 Prozent. Sie betreffen mehr als die Hälfte der Produkte, die aus Brasilien in den Norden geliefert werden. Allerdings werden in den USA populäre Waren wie zum Beispiel Orangensaft von den Zöllen ausgenommen.

Ein politisches Geschenk

Für Lula da Silva ist die aktuelle Entwicklung ein politisches Geschenk. Denn mit seinen Strafzöllen und Sanktionen hat Trump Brasiliens Präsident aus seinem Umfragetief geholt und gleichzeitig die mit Trump verbündete brasilianische Rechte zu „Vaterlandsverrätern“ gemacht. Weil Trump das Vorgehen unter anderem mit der politischen Verfolgung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro durch den Obersten Gerichtshof und im Besonderen durch Richter Alexandre de Moraes rechtfertigt, muss das Bolsonaro-Lager nun Zölle rhetorisch gegen die eigene Bevölkerung verteidigen. Eine denkbar unpopuläre Lage.

Trumps Kritik am Verhalten Brasiliens ist aber nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Lula da Silva hat während seiner nun fast schon drei kompletten Amtszeiten genauso wie Parteifreundin Dilma Rousseff (2010 – 2016) dafür gesorgt, dass das Oberste Gericht mit Personal besetzt ist, dass der linken Arbeiterpartei nahesteht. Und entsprechende Urteile fällt oder eben nicht fällt. Die Zustimmung für das Oberste Gericht ist im Land deshalb ebenfalls im Keller. Doch die Brasilianer unterscheiden genau. Sie finden auch die Untersuchungen gegen Bolsonaro wegen der Planung eines Putschversuchs für richtig und solidarisieren sich nun mit Lula da Silva.

Der große Gewinner im Streit zwischen Trump und Lula ist ohnehin ein anderer: China kann in Brasilien und ganz Südamerika längst agieren, wie es will und wird den Kontinent noch viel stärker dominieren. Schon jetzt hat sich das Land in TV- und Nachrichtensender Brasiliens eingekauft, beide Länder haben eine gemeinsame Nachrichtenagentur gegründet. Ob diese dann über Menschenrechtsverletzungen im Regenwald berichten – unter anderem durch Soja-Exporte nach China verursacht, bleibt abzuwarten. Künftig wollen sie in der Menschenrechtsfrage enger zusammenarbeiten.

Langfristige Strategie

China verfolgt in Südamerika eine langfristige Strategie. Ein Schlüssel: Der Bau des Megahafens Chancay in Peru, der die Handelsströme über den Pazifik neu ordnen soll. Zudem wollen Brasilien und China eine große Eisenbahnlinie quer über den Kontinent zu bauen. Damit hätte China dann über den Ozean einen direkten Zugang nach Südamerika und eine Alternative zum durch die USA dominierten Panamakanal.

Milliarden fließen

Während die USA auf Strafzölle setzen, investiert China in die südamerikanische Infrastruktur. Asien ist das „dynamische Zentrum der Weltwirtschaft“, sagte Lula da Silva Anfang Juli und forderte das südamerikanische Handelsbündnis Mercosur (Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay und künftig auch Bolivien) auf, sich künftig verstärkt um Asien zu kümmern: „Unsere Beteiligung an globalen Wertschöpfungsketten wird von einer Annäherung an Japan, China, Korea, Indien, Vietnam und Indonesien profitieren.“

Für den brasilianischen Politologen Mauricio Santoro, der sich intensiv mit den Beziehungen zwischen Chile und Brasilien beschäftigt, ist die geplante Eisenbahnlinie eine logische Konsequenz der Entwicklung: „Die Region ist zu einem Dreh- und Angelpunkt der Weltwirtschaft geworden“, sagt Santoro im Gespräch mit dieser Zeitung. „Der Außenhandel Brasiliens folgt diesem Trend. Der wirtschaftliche Austausch Brasiliens mit den Ländern Asiens überstieg 2024 rund 240 Milliarden US-Dollar. Der Kontinent ist Ziel von etwa 43 Prozent der brasilianischen Exporte.“

Kommentare