Kinderkriminalität: Warum Anzeige nicht gleich Anzeige ist

Betroffenheit und Befremden: Das Gewaltverbrechen an Luise erschütterte vor kurzem Deutschland.

"Wenn ein Kind einem anderen in der Sandkiste einen Zahn ausschlägt, ist das ein Fall für die Versicherung. Und die braucht eine Anzeige, sonst zahlt sie nicht", sagt Strafrechtsexperte Alois Birklbauer von der Johannes Kepler Universität Linz.

Für Juristen eine Lappalie: "Dennoch fließt sie in die Statistik zur Kinderkriminalität ein."

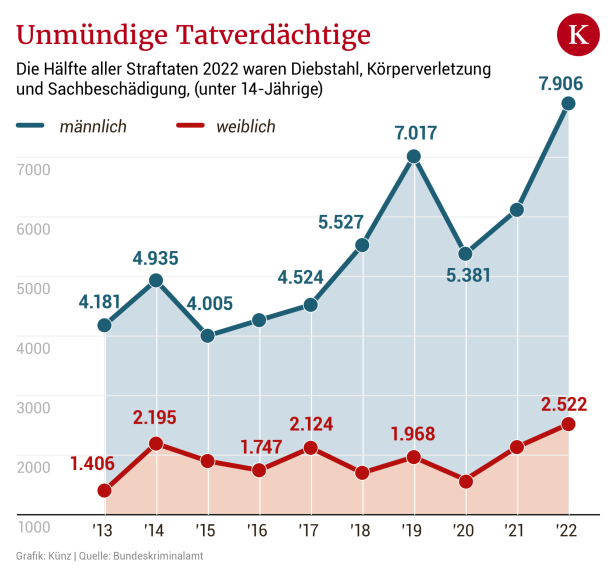

Pauschalaussagen zur Kinderkriminalität – und darüber, ob sie ein wachsendes Problem darstellt – seien schwierig: "Es gibt keine systematischen Aufzeichnungen dazu."

Klar ist: Das Phänomen, dass Kinder Kriminelles tun, hat es schon immer gegeben. Der gesellschaftliche Umgang mit Heranwachsenden, die etwas angestellt haben, hat sich aber verändert: "Früher hat man das eher hingenommen. Heute ist die Schwelle für eine Anzeige niedriger."

Videos im Netz, die gewalttätige Kinder zeigen, befeuern die Wahrnehmung ihrer Brutalität. Es gebe aber tatsächlich auch "Anzeichen dafür, dass es teilweise zu intensiveren Straftaten durch Kinder kommt". Noch ein Punkt: Kinder sind inzwischen brauchbarere Ziele für gleichaltrige Diebe: "Vor 20 Jahren hat es sich für ein Kind kaum gelohnt, ein anderes auszurauben. Heute kann man sich so ein Smartphone besorgen."

Jugendliche unter 14 Jahren können in Österreich keine Anzeige bekommen und auch nicht verurteilt werden. Ob an der Strafmündigkeit – mancherorts in Europa ist sie niedriger angesetzt – geschraubt werden sollte, wird immer wieder diskutiert.

Mangelnde Beweise

Aus der Forschung gibt es dafür keine stützenden Belege, wie Hubert Hinterhofer, Professor für Straf- und Strafverfahrensrecht an der Paris Lodron Universität Salzburg, betont. "Die Annahme, dass Kinder heute früher ein Unrechtsbewusstsein entwickeln und auch dafür belangt werden sollten, konnte – trotz allenfalls früher einsetzender Pubertät – nicht untermauert werden."

Ereignisse wie jenes in Freudenberg (zwölfjähriges Mädchen wurden von zwei Gleichaltrigen getötet, Anm.) „und die Tatsache, dass hier keine Strafen verhängt werden können, sind aus Opfersicht extrem schmerzhaft“. Ausreißerfälle zum Anlass zu nehmen, um die Strafunmündigkeit herabzusetzen, "wäre Symbolgesetzgebung und meiner Ansicht nach aber falsch".

Kriminalprävention

Zur Förderung des Rechtsbewusstseins und eines positiven Miteinanders gibt es österreichweite Präventionsprogramme für Jugendliche. Das Schulprogramm "All Right – Alles was Recht ist!" klärt Mädchen und Burschen beispielsweise über verschiedene gesetzliche Bestimmungen auf, die ihren Alltag und ihre Lebenswelten betreffen. Das Gewaltpräventionsprogramm "Click & Check" befasst sich mit der Förderung eines verantwortungsvollen Umganges mit digitalen Medien.

Anlaufstellen

Die Beratungshotline „Rat auf Draht“ ist unter der Rufnummer 147 rund um die Uhr, anonym und kostenlos für Kinder und Jugendliche erreichbar (www.rataufdraht.at). Die MA 11 bietet in Wien psychosoziale/rechtliche Beratung für Eltern an (01 4000-8011). Österreichweit organisieren Diözesen oder Caritas Unterstützung für Familien in Krisen (www.familienberatung.gv.at). Die Österreichischen Kinderschutzzentren bieten Kindern und ihren Bezugspersonen Hilfe bei Gewalterfahrungen (www.oe-kinderschutzzentren.at).

Man dürfe auch nicht fälschlicherweise annehmen, dass es für straffällige Kinder keinerlei Konsequenzen gebe. "Die Taten bleiben nicht sanktionslos: Sie werden umfassend von der Jugendwohlfahrt behandelt." Möglich seien auch zivilrechtliche Folgen für Eltern, etwa wegen Verletzungen der Aufsichtspflicht.

Kommentare