Thema Bissattacken: "Der Begriff Listenhund ist Quatsch"

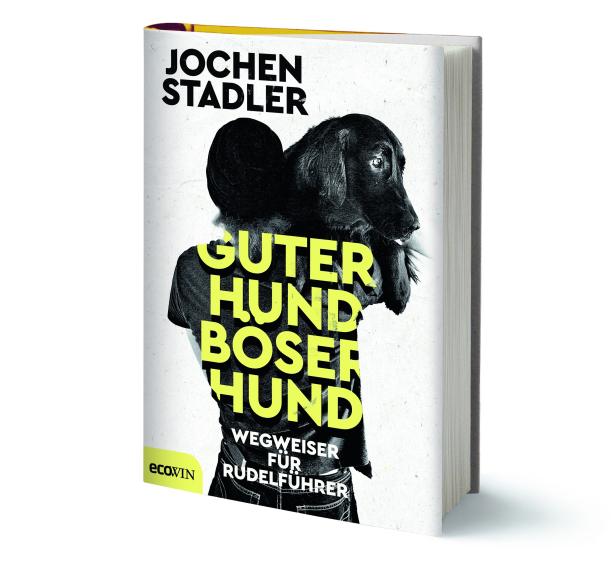

In seinem Buch „Guter Hund, böser Hund. Wegweiser für Rudelführer“ erklärt der Biologe und Wissenschaftsjournalist Jochen Stadler, wie der Mensch die Signale seines Hundes deuten und seine Verantwortung wahrnehmen lernt. Er zeigt auf, wie es zu einigen der medial aufsehenerregendsten Bissattacken der vergangenen Zeit kommen konnte und dass alle Hunde, nicht nur sogenannte Kampfhunde, durch falschen Umgang gefährlich werden können.

Um einen kompetenten Umgang Mensch-Hund und Hund-Mensch zu ermöglichen, seien sinnvolle Gesetzesänderungen ebenso nötig wie verpflichtende Schulungen für Hundebesitzer und die Aufnahme des Themas in den Schulunterricht und an Kindergärten. Stadler selbst bildet seine Flat-Coated-Retrieverhündin Kleo zum Rettungshund aus und arbeitet bei der Wasserrettung mit unterschiedlichen Hunderrassen.

KURIER: Gibt es aus Ihrer Sicht tatsächlich immer wieder „Bissserien“?

Jochen Stadler: Ich glaube eher, dass es Berichterstattungsserien gibt. Denn soweit man Statistiken hat, sieht man, dass die Zahlen stagnieren oder sogar rückläufig sind. Es gibt wesentlich mehr Autounfälle, Arbeitsunfälle und Sportunfälle. Aber Hundebisse sind spektakulär und werden daher medial ausgeschlachtet. Und selbst wenn die Medien über einen Zwischenfall nur klein berichten, kocht das Thema in den sozialen Medien hoch. Dort werden Hunde ja generell verunglimpft und als blutrünstige Wesen dargestellt, die man eigentlich gar nicht mehr braucht.

Sie sagen, es gebe keine „Kampfhunde“, die auf eine „Liste“ gehörten. Aber es gibt doch generell Hunderassen, die schlimmer zubeißen als andere?

Ja, die gibt es. Und andererseits haben etwa Retriever das hochgelobte „weiche Maul“, weil sie so gezüchtet sind, dass sie zum Beispiel eine Ente lebend bringen. Die werden daher nie so zubeißen wie andere Hunde – außer vielleicht mit Verletzungsvorsatz, weil sie sich fürchten. Oder ein kleiner Hund mit kurzem Kiefer – der wird nie dieselbe Beißkraft entwickeln wie ein sogenannter

Listenhund. Nur: Wenn man eine Liste der Hunde aufstellt, die besonders heftig beißen können, dann würden da viel mehr Hunderassen hineinfallen, als es jetzt Listenhunde gibt. Der Deutsche Schäferhund zum Beispiel, der Belgische Schäferhund, alle Hütehunde und Herdenschutzhunde.

Zählen Schäferhunde tatsächlich zu den gefährlichen Rassen?

Ich bin bei der Wasserrettung, da machen wir im Hundetraining Zerrspiele mit Wasserdummies. Wenn dabei ein Schäfer ungenau zupackt, hat man ein Loch im Finger. Beim Retriever hat man nur einen blauen Fleck. Aber auch die Australian Shepherds und Kelpies, die mit Rindern umgehen und sich durchsetzen müssen, können alles, was die armen Hunde auf der „Liste“ können...

Jochen Stadlers Hündin Kleo beim Rettungshundetraining

Aber vielleicht setzen die das nur ein, um sich bei anderen Tieren durchzusetzen, während Kampfhunde auch Menschen attackieren.

Gezüchtet wurden auch die sogenannten Kampfhunde nur für den Kampf Hund gegen Hund und nicht Hund gegen Mensch. Sie haben oft in Familien gelebt, wo auch Kinder waren, und es gab keine Probleme. Ihre Beißkraft sollten sie nur in der Grube im Hundekampf unter Beweis stellen, und diese Kämpfe sind bei uns seit 60 Jahren Geschichte. Wenn solche Zuchtmerkmale nicht extrem stark verankert sind, verschwinden sie binnen weniger Generationen.

Ihrer Meinung nach gibt es keine „Kampfhunde“. Ist also der Begriff „Listenhunde“ ein menschengemachtes Bedrohungsszenario, das die Wirklichkeit verzerrt abbildet?

Üblicherweise bekommen Sie, wenn Sie zwei Experten befragen, zwei Meinungen. In der Frage der Listenhunde nicht. Da sind sich alle Experten einig, dass das Quatsch ist, wissenschaftlich einfach nicht haltbar. Wenn, dann müsste man schauen: Wie stark beißen sie? Und vor allem: Wie viel Einfluss hat der Hundebesitzer auf das Verhalten?

Gibt es dazu Zahlen?

Die gibt es nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, könnte man sie aus sozialen Gründen nicht verwenden.

Inwiefern?

Einen Kampfhund legt sich oft derjenige zu, der den am bösesten dreinschauenden Hund im Wohnblock haben will. Ein Zuhälter beispielsweise wird sich keinen Pudel nehmen, sondern vielleicht einen

Staffordshire oder Rottweiler. Die Vorstadtfamilie wiederum will womöglich einen Retriever haben. Und würde man die Tiere tauschen, wäre der Staffordshire bei der Vorstadtfamilie vielleicht ein sanfter Familienhund, während der Retriever beim Zuhälter vielleicht gefährlich und unberechenbar würde. Das Verhalten hat viel mit dem Hundebesitzer zu tun.

Sie vertreten die Theorie, das Verhalten eines Hundes hänge nur zu einem Viertel von den Genen und etwa zu drei Viertel von der Sozialisation ab. Was bedeutet das an Verantwortung für den Menschen, der sich einen Hund nimmt?

Es ist fast vergleichbar mit der Situation, ein Kind zu bekommen, man muss dem Hund die Welt zeigen und sozial richtig mit ihm umgehen, damit das Tier ein gutes Leben hat, mit seiner Umwelt zurecht kommt und niemanden belästigt.

Die Verantwortung für einen Hund hat man ein Leben lang, weil Hunde, im Unterschied zu Kindern, nie ausziehen und selbstständig werden ...

Ich vermute, dass die wenigsten Menschen im Vorfeld solche Überlegungen anstellen. Man sieht das daran, wie viele Hunde in Tierheimen abgegeben werden, wie viele zur Urlaubszeit ausgesetzt werden, wie viele Leute ihren Welpen nach kurzer Zeit zurückbringen oder weitergeben. Sie sind überrascht, wie viel Verantwortung das bedeutet, wie viel Zeit und Zuwendung ein Hund braucht.

Im städtischen Bereich gibt es immer mehr Dog-Sitter, weil vor allem Familien Hunde haben wollen, jedoch beide Elternteile berufstätig sind. Empfehlen Sie das Modell Ganztagsbetreuung für den Familienhund?

Meiner Meinung nach kann man einen Hund maximal vier Stunden am Tag alleine lassen, danach muss man sich allerdings mit ihm beschäftigen. Wenn man einen 40-Stunden-Job hat, ist es natürlich besser, der Hund kommt zum

Hundesitter. Allerdings muss man davon ausgehen, dass ein Hund, der an jedem Arbeitstag und vielleicht auch noch während des Urlaubs beim Hundesitter abgegeben wird, zu diesem mehr Beziehung aufbauen wird als zu seiner Familie. Insofern halte ich das für keinen guten Trend. Wenn man einen Hund hat, sollte man ihn als Familienmitglied sehen und auch als solches behandeln.

Jochen Stadler: „Guter Hund, böser Hund. Wegweiser für Rudelführer.“ ecowin Verlag. 224 Seiten. 20 Euro.

Sie plädieren für einen respektvollen Umgang mit Hunden, für Training über positive Verstärkung. Das scheint auch zu funktionieren und gute Mensch-Hund-Beziehungen zu bewirken. Dennoch gibt es zahlreiche Trainer und Hundeschulen, die lehren, dass sich der Hund unterwerfen müsse, den Menschen als Rudelführer anerkennen müsse. Wieso halten die sich?

Das ist mir absolut unverständlich. Ich sehe sogar, wie Leute beeindruckt beobachten, was ich auf diese Weise mit meinem Hund erreiche, und es dennoch nicht nachmachen, sondern mit Dominanz und Autorität arbeiten. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass es für manche Menschen verlockend ist, sich als Leitfigur zu sehen.

Umgekehrt gibt es ja auch die Übertreibung, dass man dem Hund alles durchgehen lässt und für jedes Fehlverhalten eine Entschuldigung findet.

Leider ja. So wie Kinder, denen man keine Grenzen setzt, ein Problem mit ihrer Umwelt haben, fällt es auch Hunden schwer, sich zurechtzufinden, wenn sie keine Grenzen kennengelernt haben. Der Hund muss verstehen, was er soll und was er darf. Wenn er das nicht konsequent vermittelt bekommt, wird er unsicher und lotet es aus. Grenzen zu setzen, hat nichts mit Dominanzgetue zu tun.

Sie vertreten die Ansicht, dass an

Bissattacken immer der Mensch und nie der Hund schuld sei. Man habe die Verantwortung, den Hund nicht in Situationen zu bringen, in denen er das Gefühl hat, sich wehren oder verteidigen zu müssen. Gibt es dazu von Ihrer Seite einen Anforderungskatalog für Hundehalter?

Erstens: Sozialisierung, der Hund soll seine Umwelt kennenlernen und sich darin wohlfühlen. Zweitens: Der Hund muss den Menschen vertrauen können, denen er anvertraut ist, und wissen, dass die ihn nicht in Situationen bringen, in denen er sich ausgeliefert fühlt und fürchten muss. Drittens: Er sollte von Welpenalter an auch andere Menschen als neutral bis positiv erleben, um nicht Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. Das ist ja ein großes Problem mit Hunden aus dem Tierschutzhaus. Die haben oft schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und übertragen das auf andere Menschen.

Ist also ein Hund aus dem Tierschutzhaus nichts für Anfänger, obwohl man so oft hört, man solle lieber einen armen Hund retten, als einen Welpen zu kaufen?

Einen solchen Hund zu nehmen ist extrem löblich, kann aber auch extrem schwierig sein. In vielen Fällen übernimmt man ein Überraschungspaket mit einer Vergangenheit, die man nicht kennt. Man sollte erfahren sein, Hunde und deren Signale gut lesen können und bereit sein, dem Tier mindestens ebenso viel Zeit zu widmen wie einem Welpen, vor allem in der ersten Zeit.

Plädieren Sie prinzipiell dafür, dass Hundehalter mit ihren Tieren Hundeschulen besuchen sollen?

Ich sehe da sehr viel Eigenverantwortung beim Hundebesitzer. Es ist für jeden gut, zu lernen, wie man dem Hund Dinge beibringt. Oder mit dem Hund kontrolliert in schwierige Situationen zu gehen und unbeschadet wieder rauszukommen. Oder den Hund im richtigen Ausmaß und Tempo an neue Situationen heranzuführen. Wenn Hundeschulen oder Einzeltrainer das schaffen, dann halte ich die für sehr empfehlenswert.

Sie schreiben in Ihrem Buch auch von „Helikopter-Hundebesitzern“, die dem Hund einen Stundenplan für Training und Beschäftigung erstellen, und sogar von „Hunde-Burn-out“. Woran merkt man, dass man den Hund im richtigen Ausmaß fordert?

Man sieht es daran, dass er Spaß hat und dass er das, was man von ihm will, freiwillig macht. Wenn man weiß, dass man selbst überehrgeizig ist, sollte man als Mensch einen Schritt zurück machen und sich fragen: Tue ich das, weil ich dem Hund ein schönes Leben bieten will? Oder um oben auf der Siegertreppe zu stehen? Ein Hund will jedenfalls nicht auf die Siegertreppe. Der freut sich auch nicht über Medaillen.

Sind Sie für eine Änderung der Gesetzgebung?

Kurzfristig nein. Denn je mehr das Thema in den sozialen Medien derzeit hochkocht, desto schwieriger ist es, rational darüber zu reden. Also angenommen, es würde zwei Jahre lang nichts passieren und nichts berichtet, könnte man möglicherweise vernünftige Gesetze schaffen. Sie sehen schon: So ein Buch zu schreiben, ist im Grunde ein Schuss ins Knie. Das heizt die Diskussion erst Recht an.

Wenn eine Fee zu Ihnen käme und Sie die Hundegesetzgebung über Nacht ändern könnten, was würden Sie tun?

Ich würde die aufwallenden Emotionen aus der Diskussion rauszaubern, weil die uns populistische und daher unverhältnismäßige Gesetze bescheren. Dann würde ich Experten bitten, rational zu entscheiden, welche Maßnahmen es bräuchte, damit Menschen vor Hunden und Hunden vor Menschen sicher sind. So kämen wahrscheinlich weniger Verbote und mehr Gebote heraus. Ich würde verpflichtende Schulungen für Hundebesitzer einführen, das Thema Umgang mit Hunden in Kindergärten und Schulen lehren. Den Führschein finde ich gut, aber für alle, nicht nur für ausgewählte Rassen. Und ich würde sicherstellen, dass alle, die sich Hundeschule oder -trainer nennen, tierschutzkonforme Methoden anwenden.

Kommentare