Zum 100er von Stanislaw Lem: Science Fiction und Zwetschkenkompott

Von Radek Knapp

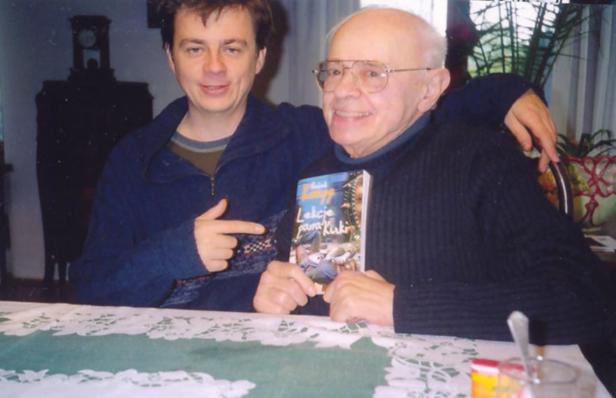

„Hände weg vom Schreiben. Daran stirbt man des Hungers“, sind die ersten Worte, die Maestro Lem an mich richtet. „Wenn ich schon sterbe, dann suche ich mir selber aus, woran“: Diese Antwort besänftigt den Maestro soweit, dass er hinzufügt: „Dann bleib’ zum Mittagessen.“

So lernt man große Literaten kennen, wohlwissend, dass man sie nie ganz kennenlernt.

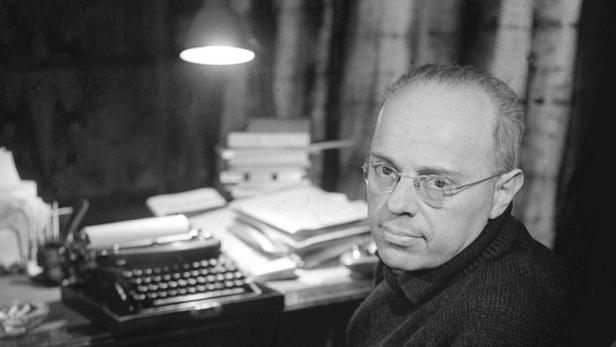

Spulen wir zurück: Es ist 1985. Stanislaw Lem kommt in Wien an, um dort die nächsten paar Jahre zu bleiben. Er ist der größte lebende Science-Fiction-Autor der Welt. Über 50 Millionen verkaufter Exemplare.

Legende

Legendenbildung findet statt: Den großen Andrej Tarkowskij, der Lems „Solaris“ verfilmte, bezeichnet Maestro als „Durak“ (Trottel). In Berlin fragt Lem einen Polizisten nach der Straße, worauf der deutsche Ordnungshüter den kürzesten Weg gegen die Einbahn zeigt: „Sie, Herr Lem dürfen gegen die Einbahn fahren.“

Philip K. Dick beschuldigt Lem, dieser wäre kein Mensch, sondern eine kommunistische Verschwörungszelle, die Science-Fiction-Literatur produziert, damit Philip K. Dick am Hungertuch nagt.

Und Wahrheit

Aber nicht alles ist Legende, viel davon Wahrheit. Zum Beispiel der Anruf von Richard Gere aus Hollywood in der Hietzinger Villa. Der Hollywoodstar will die Rechte für „Solaris“ kaufen, aber nicht das ist das Problem. Lem will wissen, wer Richard Gere ist. Produzent oder Regisseur? Schauspieler, lautete die schüchterne Antwort im Hörer. Maestro legt auf.

Die Rechte sichert sich Steven Soderbergh. George Clooney spielt die Hauptrolle. Nach 15 Minuten seines eigenen Filmes steht Maestro auf und sagt: „Wo ist mein Zwetschkenkompott? Es schlägt diesen Film um Längen“. Lem sieht nie mehr als diese 15 Minuten.

Auch sonst ist er nicht sonderlich an Hollywood interessiert. Weist man ihn darauf hin, dass der Kultfilm „Matrix“ sich ordentlich bei seinem „Futurologischen Kongress“ bedient hat, will er lieber wissen, wo er seine Schokolade liegen ließ.

Genau vor 100 Jahren kommt Lem, nomen est omen, in einer Stadt namens Lemberg zur Welt. Die skurrile Namensgleichheit, die nur im Deutschen möglich ist, könnte aus Maestros Feder stammen. Lwow heißt die Stadt damals und gehört zu Polen. Das wird der Zweite Weltkrieg für immer ändern.

Das intelligenteste Kind Galiziens (eruierter IQ 180) flüchtet nach Krakau. „Die beiden Herrschaften namens Hitler und Stalin, sorgten dafür, dass ich dort meine Frau kennenlernte.“ Sie ist Ärztin, Lem hat als angehender Gynäkologe eine einzige Entbindung auf dem Konto. „Von da wusste ich, dass ich alles sein will nur kein Arzt.“

Nach dem Krieg fragt ein Journalist scherzhalber den jungen Mediziner: „Polen hat keine Science-Fiction-Literatur. Möchten Sie es ändern?“

Lem, der gelegentlich im Schlaf von der Quantentheorie in Form des Zuckergebäcks träumt, findet das lustig und schreibt drauf los.

Schachzug für Suhrkamp

Sein Erstling „Die Astronauten“ erscheint auf Deutsch unter dem „dümmlichen“ Titel „Planet des Todes“. Der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld holt widerwillig den unbekannten Autor in sein Luxusboot mit dem Aufschrei: „Sie werden mich ruinieren!“

Fünf Millionen verkaufte Exemplare später spricht Unseld von einem ganz ordentlichen „Schachzug“.

Lems Meisterwerke „Robotermärchen“ und „Sternetagebücher“ entstehen, die Übertragung ins Deutsche ist dank einer viel zu früh verstorbenen Übersetzerin hervorragend.

„Solaris“ schreibt sich in Zakopane in fünf Monaten. Und „Der futurologische Kongress“ beginnt ausgerechnet dort, wo es heute die Menschheit mottenähnlich hintreibt. In der virtuellen Wirklichkeit, die daran scheitert, woran alles am Ende scheitert. Dem menschlichen Körper, der, egal wie hoch er springt, immer in einem analogen Sarg endet. Das außergewöhnliche menschliche Gehirn, dessen definitiver Eigentümer Lem ist, enttäuscht den großen Zukunftsseher am meisten.

„Die Menschheit ist wie ein Passagier auf der Titanic, die sich gegenseitig bekriegen, um noch mal kurz vor der Katastrophe das Steuer halten zu dürfen“.

Dennoch ist der Mensch das einzige, wofür Lem sich wirklich interessiert. „Sowas wie grüne Männchen gibt es nicht“, behauptet er, „und wenn es sie gibt, sind sie so weit entfernt, dass wir ihnen niemals begegnen.“ Diese Sympathie zur eigenen Spezies erfährt aber immer wieder schwere Rückschläge. Auch seine polnische Heimat, in die er nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zurückkehrt, beweist, dass „der Mensch das dümmste und eitelste aller Säugetiere ist“.

Das freie Polen, wie überhaupt der ganze Ostblock, sucht sich schnell einen neuen Herren, den Kapitalismus statt der eigenen Identität.

Stimulus auf Stimulus

Aus der Welt der Wissenschaft kommen auch keine guten Nachrichten. Das Internet, dessen Existenz Lem 50 zuvor voraussah, verwandelt sich schnell von einer Quelle des Wissens in „einen Stimulus, der auf einen Stimulus folgt“. „So kann man ein ganzes Leben verschwenden, ohne es zu merken“, konstatiert er einmal. Dasselbe gilt für die künstliche Intelligenz „die keine sonderlich intelligente Erfindung ist“.

Lem war ein Pessimist, aber er lächelte ständig. Warum, wusste er selbst am besten. Die Erklärung hat er auf sein Grab in Latein meißeln lassen: „Ich habe gemacht, was ich konnte, mögen die es besser machen, die dazu imstande sind“.

Bei unserem ersten Treffen drückte er es weniger bedeutungsschwanger aus: „Egal wie schlecht das Mittagessen ist, zu dem du eingeladen bist, sieh zu, dass das Dessert zumindest gut ist.“

So etwas merkt man sich ein Leben lang.

Ohne Stanislaw Lem wäre der dritte Planet unseres Sonnensystems nicht mehr derselbe. Danke Maestro, dass Sie bei uns vorbeigeschaut haben.

Kommentare